Ваш город: Москва

Битва на высоких скоростях: SSD Corsair P128 против трех SSD Intel

Введение

Подавляющее большинство высокотехнологичных товаров, получающих широкое распространение на рынке, проходит несколько характерных стадий развития. Так, сперва происходит создание экспериментальных и первых мелкосерийных образцов, в которых только-только начинает оттачиваться технология изготовления, происходит задание основных характерных черт, проверяются различные идеи, как удачные, так и не очень. Далее идет период развития: модели достаточно часто сменяют друг друга, их функционал постоянно значительно улучшается, постепенно излечиваются совсем уж «детские болезни». Следом идет наиболее длительный период расцвета – развитие все еще происходит, но уже не столь быстрыми темпами, поскольку оно становится не революционным, а эволюционным, с постепенным улучшением ключевых характеристик. Именно в этот период производители уже активно стараются выдвинуть какие-то альтернативные технологии, ведущие к появлению товаров нового типа, ведь следом за расцветом придет сход с арены и надо успеть не прозевать этот момент. В компьютерной технике процессы идут быстро и большинство с легкостью сможет назвать примеры такого цикличного развития: так было с дискетами и компакт-дисками в качестве носителей информации, подобное же с регулярностью происходит и в стане процессоров, где с завидной регулярностью сменяются архитектуры.

Буквально в последние пару лет мы наблюдаем еще один пример этого цикличного процесса: на наших глазах происходит выход на сцену нового игрока – твердотельных накопителей или SSD (Solid State Drive), причем поведение новичка настолько агрессивно, что жесткие диски, находящиеся сейчас в явном периоде расцвета, могут спорить с ним уже далеко не во всех номинациях. И если первые твердотельные накопители лишь в некоторых моментах превосходили жесткие диски, то появившиеся вслед за ними SSD на многоканальных контроллерах демонстрируют уровень производительности, зачастую недоступный не только самым быстрым представителям жестких дисков, но и RAID-массивам из них.

Даже самые первые модели твердотельных накопителей имели несколько неоспоримых достоинств перед жесткими дисками:

на порядки меньшее время доступа к записанной информации;

отсутствие значительного падения скорости чтения при доступе к данным, разительно отличающемся от последовательного;

полное отсутствие движущихся частей, а значит нулевой уровень шума;

высокая устойчивость к вибрационным нагрузкам;

малое энергопотребление.

Впрочем, наблюдались и явные недостатки:

высокая стоимость хранения данных;

малая, по сравнению с жесткими дисками, скорость линейных операций;

Ограниченное количество циклов записи данных в ячейки памяти.

Первую проблему способно решить только снижение стоимости флеш-памяти. В прошлом году на фоне постоянного снижения цен на чипы многие выдвигали весьма оптимистичные заявления о скоростях завоевания твердотельными накопителями значительной части рынка. Реальность же оказалась достаточно суровой: всю первую половину 2009 года стоимость чипов флеш-памяти лишь росла, и только летом наметился небольшой спад. Основной причиной этого стала слишком агрессивная ценовая конкуренция – наложившись на снижение покупательского спроса она привела к превосходству предложения над продажей в условиях минимальной доходности производства. Рынок оказался попросту не способен потребить такое количество памяти. Естественно, чтобы хоть как-то обеспечить себя средствами, производители памяти увеличили отпускные цены. В итоге цены на твердотельные накопители снижаются не столь быстрыми темпами, как это виделось в прошлом году. Пожалуй, по данному параметру SSD еще долго не смогут конкурировать с жесткими дисками: на твердотельных накопителях стоимость хранения одного гигабайта данных составляет от 60-80 рублей (на относительно старых моделях) до 100-150 рублей (на новых). Диски же уже сумели преодолеть порог в три рубля за гигабайт и, судя по всему, и не собираются останавливаться. При такой разнице в цене становится понятно, что большинство пользователей будет голосовать рублем, выбирая SSD лишь в случае действительной потребности в высокой производительности, хранить же данные большинство будет на жестких дисках.

Появление многоканальных контроллеров позволило твердотельным накопителям не просто избавиться от отставания по линейным скоростям, но и изрядно опередить жесткие диски. Даже на сравнительно недорогой MLC-памяти удается реализовать накопитель со линейной скоростью чтения, вдвое превышающей возможности лучших современных дисков. С записью у таких моделей дела обстоят не столь великолепно, но, все же, SSD как минимум сравнимы с дисками по данному параметру. Ну а для тех, кому жизненно необходимы высокие скорости записи, существуют многоканальные же SSD на SLC-памяти – стоит она заметно дороже, чем MLC-память, а объемы ее чипов ниже, но зато у нее выше скорость записи и надежность.

Ограниченное количество циклов записи у ячеек флеш-памяти, усугубляется неравномерностью типичных нагрузок (одним ячейкам приходится значительно тяжелее, чем другим) и тем, что существующие на данный момент операционные системы не оптимизированы на работу с твердотельными накопителями. Многие энтузиасты, использовавшие первые SSD в качестве системных дисков, были крайне неприятно удивлены тем малым сроком службы, к которому приводил выход ячеек памяти из строя. Первым накопителем, который действительно серьезно стал бороться с этой проблемой при помощи эффективных алгоритмов контроллера стал Intel X25-M, приятно поразивший нас во время первого знакомства с ним (кстати, в этой же статье вы можете более подробно прочитать о сущности проблемы с малым сроком жизни накопителей).

Тогда же мы столкнулись и с еще одной неприятной особенностью работы твердотельных накопителей текущего поколения – их производительность в каждый момент зависит от характера предшествующей нагрузки и в определенных случаях может весьма ощутимо снижаться. Впрочем, мы об этом поговорим чуть позже, в разделе, посвященном методике тестирования, а сейчас позвольте представить вам участников нашего обзора. Ими стали Corsair P128 и три модели SSD производства Intel.

Участники тестирования

Corsair P128, 128 ГБ: CMFSSD-128GBG2D

Компания Corsair, хорошо известная как производитель высокоскоростных модулей оперативной памяти, USB-флешек и блоков питания подошла к направлению твердотельных накопителей с внушающим уважение размахом. В настоящее время в ассортименте компании можно видеть три серии SSD: Legasy, Perfomance и Extreme. Любопытно, что во всех трех сериях используются чипы MLC-памяти. В первую серию вошли ранние накопители Corsair, построенные на несколько устаревших на текущий момент контроллерах (как быстро все меняется: буквально пару лет назад многоканальные контроллеры только появлялись, а сейчас уже в ассортименте есть устаревшие модели). На радость въедливым потребителям компания не стала делать тайны из «начинки» накопителей, так что отличия остальных двух серий определить легко. Так, серия Perfomance предлагает модели объемом 64, 128 и 256 ГБ, построенные на контроллере Samsung, а в серии Extreme используется контроллер Indilinx Barefoot, а объемы вдвое меньше: 32, 64 и 128 ГБ. Забавно, что для первой серии компания Corsair обещает на сайте стабильную производительность, а вот для второй – максимальную.

Нам достался накопитель именно из серии Perfomance. Для всех накопителей этой серии производитель заявляет линейные скорости 220 МБ/с на чтении и 180 МБ/с на запись, так что в младших моделях не уменьшено количество каналов, а просто используются чипы меньшей емкости. Внешне накопитель мало чем отличается от других SSD – перед нами привычная коробочка, совпадающая по размеру (и крепежным отверстиям) с 2,5-дюймовыми жесткими дисками. Четыре открытых винта на крышке откровенно провоцировали нас провести вскрытие – что мы и сделали:

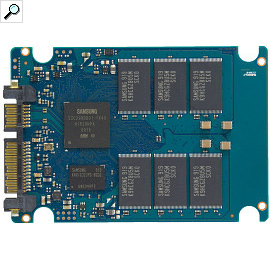

Под крышкой из какого-то алюминиевого сплава, весьма похожего на силумин, обнаружилась основная плата с контроллером, чипом оперативной памяти и 16 модулями памяти, размещенными на двух сторонах печатной платы. Контроллером оказался Samsung S3C29RBB01-YK40, также известный в интернете как PB22-J – это контроллер последнего, на текущий момент поколения, он же используется как в современных SSD Samsung, так и в нескольких других твердотельных накопителях. Все остальные микросхемы также производства этого корейского гиганта: 128-МБ чип памяти SDRAM Samsung K4X1G323PD-8GC6, работающей на частоте 166 МГц и 16 чипов NAND MLC-чипов K9HCGZ8U5M, относящихся к данной серии. Вполне ожидаемо, что Corsair не стал разрабатывать собственный дизайн SSD, а воспользовался партнерским предложением в виде готового SSD Samsung.

Intel X25-M, 80 ГБ: SSDSASH080G1GN

Этот накопитель нам уже немного знаком – именно его мы держали в руках, знакомясь с SSD производства Intel. Сразу оговоримся, что мы остались на старой прошивке 8160, несмотря на выход обновления до версии 8820. Причиной тому стало то, что новую прошивку мы сможем оценить по следующему претенденту, а наличие накопителей с одинаковым контроллером на схожих чипах, но с разной прошивкой даст нам возможность оценить изменения.

Intel X25-M, 160 ГБ: SSDSA2MH160G1GC

Тем самым «следующим претендентом», о котором говорится выше, стала 160-ГБ модель SSD Intel на MLC-чипах, вышедшая в полном соответствии с обещаниями Intel при запуске первых SSD в производство. Заявляемые скорости не изменились – нам обещают 250 МБ/с на линейном чтении и 70 МБ/с при записи. Любопытно, что немножко изменился облик – сам корпус накопителя стал тоньше, зато по краям крышки теперь идет выступающая пластмассовая рамка, увеличивающая толщину накопителя до типичных для устройств 2,5-дюймового форм-фактора 9,5 мм.

Недавно состоялся перевод SSD Intel на MLC-памяти с 50-нм на 34-нм техпроцесс. Но всего через несколько дней с новыми накопителями произошел казус, из-за которого свежеиспеченные накопители были отозваны с рынка: в их прошивке обнаружилась предосаднейшая ошибка, приводящая к отказу в работе накопителя (а более точно – к потере данных) в некоторых случаях установки пароля на доступ к нему. Откровенно детская болезнь, честно говоря, что еще раз напоминает о том, что жизненный путь SSD только начинается. Остается только порадоваться, что это ошибка была замечена столь быстро, хотя и непонятно, как ее пропустили при разработке и тестировании перед выходом в продажу.

Intel X25-E, 64 ГБ: SSDSASH064G1GC

Завершает наше представление участников Intel X25-E. Объем этого накопителя меньше, чем у остальных – всего 64 ГБ, зато он построен на SLC-памяти. Эти чипы значительно меньше по объему, так что прямых конкурентов большего объема у данной модели нет. Про достоинства этого типа флеш-памяти мы уже говорили – большая скорость и меньшее время отклика на записи и на порядок более высокий срок службы. Если для ячеек MLC-чипов заявляется сто тысяч операций записи, то ячейки SLC-чипов выдерживают уже миллион записей.

Заявленная скорость для этого накопителя составляет 250 МБ/с на чтении и 170 МБ/с. Схожая скорость записи заявлена и для Corsair P128, который построен, напомним, на MLC – интересно, действительно ли мы увидим паритет производительности у моделей на разных типах памяти?

Падение производительности

Казалось бы, тестирование SSD должно проходить по той же самой методике, что и тестирование жестких дисков. Но здесь нас ожидает неприятный момент. Дело в том, что у жестких дисков повторяемость результатов в подавляющем большинстве случаев просто великолепная. Минимизировать возможные расхождения легко: достаточно использовать одинаковые или максимально схожие стенды, прогревать диски перед запуском на них тестов и перед особо чувствительными тестами очищать буферную память при помощи холодного перезапуска. И все! C твердотельными накопителями все не так просто.

«Засада» кроется в тех самых алгоритмах контроллеров, которые отвечают за выравнивание нагрузки между различными ячейками памяти. Дополнительные проблемы приносит и то, что операции проводятся поблочно и постранично, даже если мы работаем малыми блоками. В случае длительных нагрузок с высокой долей случайных обращений на запись это приводит к тому, что данные сильно «фрагментируются». Мы берем это слово в кавычки, поскольку это совсем не та фрагментация файлов, к которой мы привыкли на жестких дисках – файл может находится в последовательно расположенных LBA-адресах, но вот относится они будут к разным чипам памяти, разным страницам в них. Еще одним ударом по производительности является то, что текущие операционные системы при удалении данных лишь изменяют таблицу размещения, не отправляя команд на освобождение конкретных LBA-адресов. Таким образом, с точки зрения контроллера SSD через очень непродолжительное время работы переходит в полностью забитое состояние – все ячейки в нем используются, ведь контроллер не знает, что по большинству адресов с точки зрения операционной системы давно уже нет никаких ценных данных. Суммарный итог весьма плачевен – производительность накопителя заметно падает. А дальше в дело снова вступают алгоритмы контроллеров – определив характер нагрузки, современные контроллеры стараются подстроить схему обращений к данным и их размещение под максимально возможную скорость. Насколько этот процесс будет длительным и насколько удачным – зависит, как не сложно догадаться, от качества алгоритмов контроллера. Для нас же это выливается в то, что производительность накопителя крайне сильно зависит от характера предшествующей нагрузки и от интервала времени между тестами.

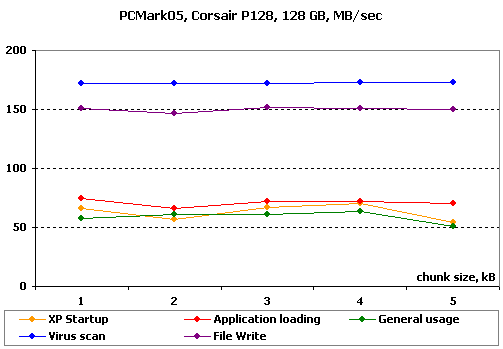

Насколько же сильным оказывается это влияние на практике? Ну что ж, давайте посмотрим. Для начала предлагаю оценить разброс результатов тестов в PCMark05 при пяти последовательных запусках теста.

Данный SSD Corsair проходил тесты после достаточно длительного времени «отдыха» (за время которого он мог успеть выполнить запланированные оптимизации), без предварительной нагрузки случайными запросами на запись и не имея на себе никакой информации. Несложно видеть, что даже в таких комфортных условиях сам тест уже вызывает изменения структуры расположения данных на диске и необходимость в работе оптимизирующих алгоритмов контроллера – ведь во время теста имеем пять различных нагрузок. В итоге отклонения результатов во время некоторых итераций от среднего значения, полученного по сумме пяти тестов, достигают 10 %.

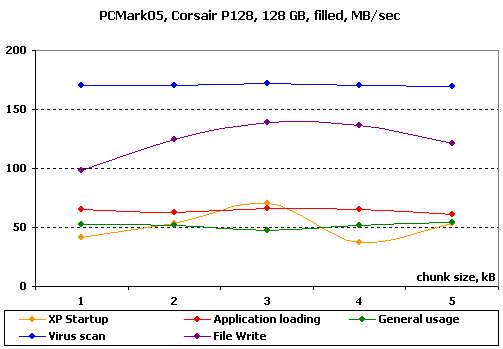

А если попробовать усложнить картину и в тех же условиях протестировать накопитель, на котором уже есть некие данные, занимающие часть его пространства, причем предварительно «помучив» SSD изрядным количеством запросов на запись в IOMeter?

Да, накопителю приходится явно хуже: средний результат по итогам пяти тестов явно снизился – это несложно заметить уже по графикам, даже не обращая внимания на числа. Но, что более печально, изменился разброс результатов между итерациями теста, причем весьма неравномерно применительно к отдельно взятым тестам – часть из них проходится с неплохим постоянством, но вот на записи файлов отклонения от среднего достигли 16 %, а на загрузке Windows XP и вовсе превысили 30 %. Причем обратите внимание на характер изменения скорости – она то растет, то падает.

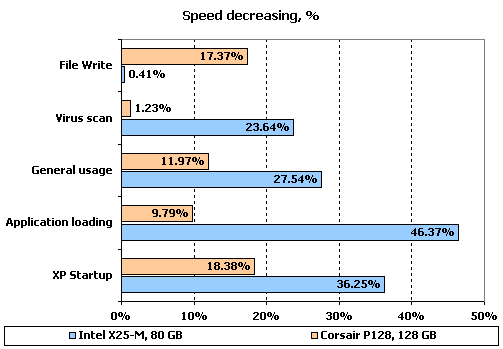

Но может быть, это исключительно беда контроллера в Corsair P128? Увы, схожее поведение демонстрируют все современные твердотельные накопители. И все же, насколько оно велико? Давайте сравним падение производительности, вызванное заполненностью дисков и их предварительной нагрузкой у SSD Corsair P128 и 80-ГБ Intel X25-M..

Что мы тут можем видеть? Падение производительности зависит и от характера нагрузки, и от модели контроллера в накопителе. Причем величина этого падения разнится от малозаметного до весьма серьезного (на 46 %)!

Конечно, такая диаграмма вызывает жгучее желание сравнить контроллеры по падению производительности, но мы не станем этого делать: слишком уж это самое падение зависит от характера нагрузки и истории предшествующих запросов – наши выводы будет крайне сложно проверить из-за отсутствия повторяемости.

Впрочем, на ранние модели SSD Intel действительно были серьезные нарекания по падению производительности и выход обновления прошивки был призван ликвидировать именно этот недостаток.

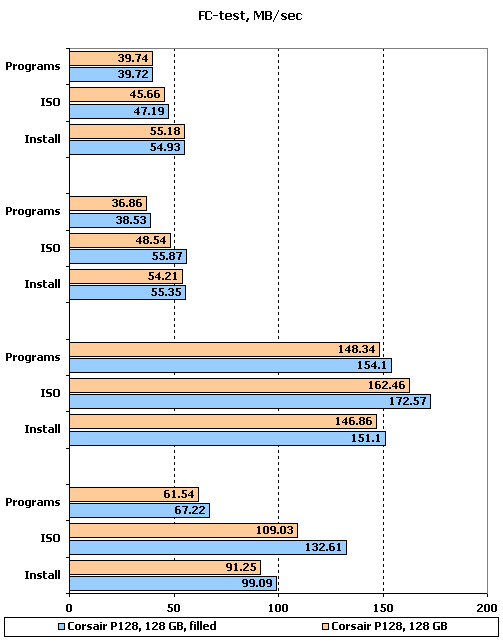

В заключение разговора о падении производительности хочется привести еще один любопытный и показательный результат, полученный нами. Давайте оценим падение производительности в FC-Test:

Не правда ли, забавная картина? Падения производительности нет и в помине, наоборот, есть даже некоторый прирост. Мы предполагаем, что контроллер накопителя за время между тестами (перезагрузка стенда плюс две минуты ожидания) успевает провести оптимизацию. В любом случае, перед нами еще один факт непредсказуемости поведения современных твердотельных накопителей, уменьшающий нашу уверенность в повторяемости результатов тестирования.

Методика тестирования

После всего вышесказанного мы долго думали над методикой тестирования. Конечно, можно было бы пойти по пути наименьшего сопротивления и принудительно перед каждым тестом «дефрагментировать» (выровнять) накопители линейным чтением и записью по всем адресам накопителя (как и советуют производители в «reviewer's guide”). Но тогда мы получили бы исключительно рафинированный и слишком оторванный от реальности результат. В итоге решили принять следующую схему нашей работы с такими накопителями:

перед тестами накопитель «выравнивается»;

первый тест (низкоуровневый тест скорости чтения) проводится в идеальных условиях;

все тесты идут в строго определенном порядке, в той последовательности, как она описана в данной методике;

между тестами накопителям дается некоторое время (в среднем около пары минут) на «отдых».

Мы считаем, что такой подход даст нам возможность сравнить накопители при работе в максимально схожих условиях и при этом получить не очень уж оторванные от реальности результаты.

Итак…

Во время тестирования использовались следующие программы:

WinBench 99;

IOMeter версии 2003.02.15;

FC-Test версии 1.0;

PCMark 2004;

PCMark 2005;

PCMark Vantage;

Raxco Perfect Disk 8.0;

WinRar 3.60.

Тестовая система была следующей:

системная плата ASUSTeK P5WDG2 WS Pro;

процессор Intel Core 2 Duo E2160;

жесткий диск IBM DTLA-307015 объемом 15 ГБ в качестве системного диска;

видеокарта Radeon X600;

1 ГБ системной памяти DDR2 с частотой 800 МГц;

Операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2 (Windows Vista в случае теста PCMark Vantage).

Тестирование осуществлялось с базовыми драйверами операционной системы. Накопители размечались под файловые системы FAT32 и NTFS одним разделом с размером кластера по умолчанию. В отдельных случаях, описанных ниже, для тестирования использовались логические разделы размером 32 ГБ, размечаемые под FAT32 и NTFS с размером кластера по умолчанию. Во всех тестах накопители проходили на контроллере ICH7 материнской платы.

На тестах в IOMeter мы решили сравнить между собой исключительно четыре твердотельных накопителя, а вот в более интересных для простых пользователей FC-Test, PCMark и тесте на дефрагментацию для сравнения с SSD мы взяли еще и Western Digital Caviar Black объемом 1 ТБ. Именно этот диск, по нашему мнению, до сих пор является лучшей из настольных моделей на 7200 об/мин и это право он честно заслужил в жесткой битве с конкурентами. Ну а в результаты тестирования IOmeter мы его не стали включать по простой причине – на фоне SSD он будет выглядеть… не слишком хорошо…

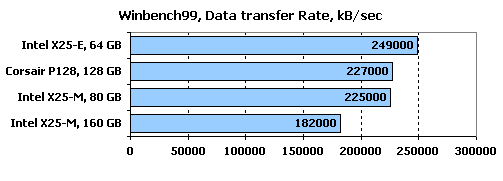

WinBench 99

Для низкоуровневых тестов мы использовали заслуженный WinBench 99. Впрочем, какие тут тесты, так, на красивые ровные графики посмотреть да скорость узнать. Поскольку этот тест идет первым, а перед ним мы проводим «упорядочивание» ячеек (все согласно рекомендациям производителей – потоком запросов на чтение), то именно в данном тесте мы можем говорить о максимальных достижимых скоростях.

График чтения Corsair P128, 128 ГБ

График чтения Intel X25-M, 80 ГБ

График чтения Intel X25-M, 160 ГБ

График чтения Intel X25-E, 64 ГБ

Накопители Corsair и Intel X25-E честно выполнили свои обещания – их скорости почти точно совпадает с заявленной. А вот обе модели X25-M заявленных скоростей не достигли. Причем по форме графиков несложно догадаться, что 160-ГБ модель во время теста попросту оказалась неоптимизированной – в отличие от остальных моделей ее график вовсе не похож на гладкую прямую. А вот что случилось с 80-Гб моделью мы, честно говоря, не знаем.

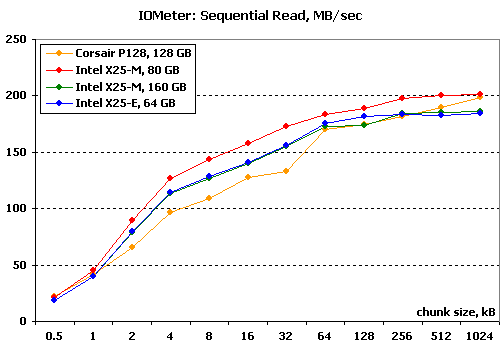

IOMeter: Sequential Read & Write

После тестов низкого уровня перейдем к тестам в «IOMeter». Первыми, как всегда, будут последовательные операции. В данном тесте на накопители посылается поток запросов с глубиной очереди команд, равной четырем. Раз в минуту размер блока данных увеличивается. В итоге мы получаем возможность проследить зависимость линейных скоростей чтения и записи накопителей от размеров используемых блоков данных и оценить максимальные достижимые скорости.

Численные результаты измерений здесь и далее вы можете, при желании, увидеть в соответствующих таблицах, мы же будем работать с графиками и диаграммами.

Результаты IOMeter: Sequential Read

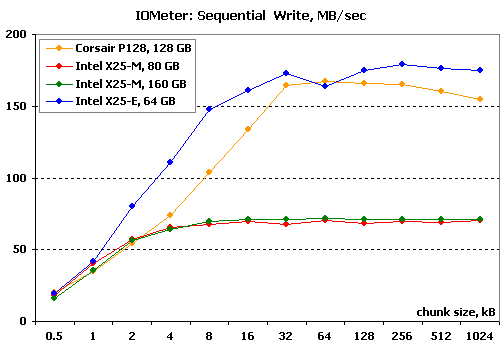

Результаты IOMeter: Sequential Write

Выход на максимальные скорости у накопителей происходит лишь на блоках больших размеров. Причем значения максимальных скоростей несколько отличаются в меньшую сторону от виденных нами выше в WinBench 99. Честно говоря, мы подозреваем, что на столь высоких скоростях уже начинает оказывать влияние пропускная способность используемого нами контроллера. Как бы то не было, все накопители успешно вышли за 150 МБ/с, а ставший лучшим 80-ГБ Intel X25-M и вовсе достиг 200 МБ/с. Напомним, что даже SAS-диски с 15000 об/мин на текущий момент не могут достигнуть таких скоростей, так что об отставании уже нет и речи. Чуть хуже других выглядит лишь Corsair, но его отставание действительно не так уж и заметно.

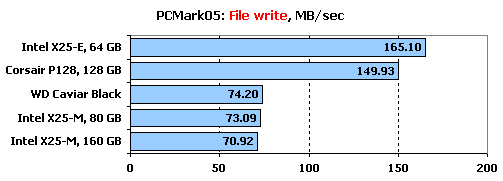

На записи накопители все три накопителя Intel четко выдерживают свои обещания, а модель на SLC-памяти даже несколько превысила заявляемые 170 МБ/с. А вот Corsair до обещанных 180 МБ/с не дотянулся, но все равно: 165 МБ/с – это просто великолепный результат для SSD на недорогой MLC-памяти. Конечно, Intel X25-E на всех блоках чуть производительнее, но значительная разница в стоимости гигабайта данных на них такого прироста не стоит.

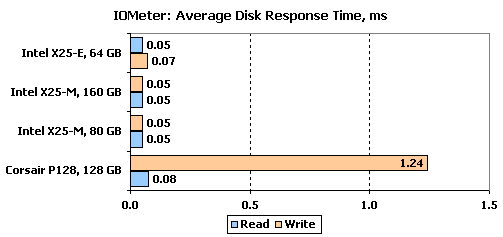

IOMeter: Disk Response Time

Для измерения времени отклика мы в течении десяти минут при помощи «IOMeter» отправляем на накопители поток запросов на чтение или запись блоков данных по 512 байт при глубине очереди исходящих запросов, равной единице. Количество запросов, обработанных накопителем, таково, что оно заведомо превышает объем буферной памяти. В результате мы получаем устоявшееся время отклика накопителя.

Со временем доступа все крайне просто. Время доступа на чтении у всех четырех накопителей исчезающее мало – даже лучшие жесткие диски демонстрируют результаты не то чтобы на порядок, на два порядка хуже! Контроллеры, используемые в SSD Intel заслуживают наши аплодисменты за великолепную работу на записи – получить на флеш-памяти при записи такое же время доступа, как и на чтении крайне сложно, но им это удается. Новый чип Samsung, использованный в накопителе Corsair, справляется с записью похуже, но даже у него время отклика лучше, чем у любого жесткого диска – все значения в десятки миллисекунд ушли в прошлое вместе с контроллерами первых SSD.

IOMeter: Random Read & Write

Оценим теперь зависимости производительности дисков в режимах чтения и записи с произвольной адресацией от размера используемого блока данных.

Результаты рассмотрим в двух вариантах. На блоках малого размера построим зависимость количества операций в секунду от размера используемого блока. А на больших блоках вместо количества операций возьмем в качестве критерия производительности скорость, измеренную в мегабайтах в секунду. Такой подход позволяет оценить работу накопителей сразу в двух типичных случаях нагрузки: работа малыми блоками характерна для баз данных, и для нее более важно количество операций в секунду, чем привычная скорость, а вот работа большими и очень большими блоками близка к реальной работе с файлами, и здесь уже на первый план выходит именно скорость в привычных мегабайтах в секунду.

Начнем с чтения.

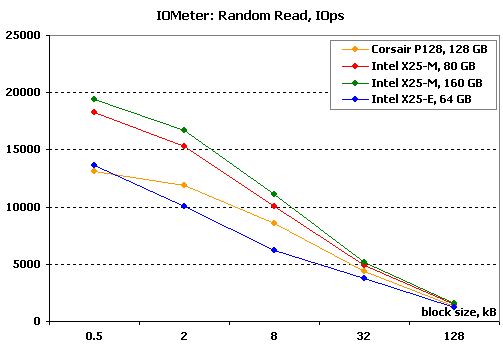

Результаты IOMeter: Random Read, операций/с

На случайном чтении выигрывает 160-ГБ Intel X25-M, следом за которым вплотную идет его собрат вдвое меньшей емкости. Corsair и Intel X25-E лидерам заметно проигрывают, причем модель на SLC оказывается еще и самой медленной.

Здесь хочется немножко отойти от сравнения твердотельных накопителей между собой. Посмотрите внимательно на порядок цифр в результатах. Тысячи операций в секунду! Привычные нам настольные модели не могут здесь добраться и до сотни, а лучшие из лучших среди жестких дисков, SAS-модели с 15000 об/мин и очень быстрыми головками с трудом подбираются к двум сотням. Именно производительность на случайных операциях, определяемая временем доступа, является той козырной картой накопителей на флеш-памяти, которую жесткие диски, намертво связанные механикой головок и скоростью вращения шпинделя, в принципе не в силах побить.

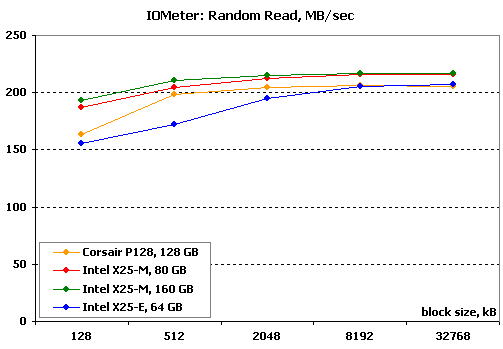

Результаты IOMeter: Random Read, МБ/с

На сколько-нибудь больших блоках твердотельные накопители крайне быстро выходят на максимальные скорости. И снова чуть лучше других оказываются обе модели Intel X25-M, а накопитель на SLC-памяти оказывается последним.

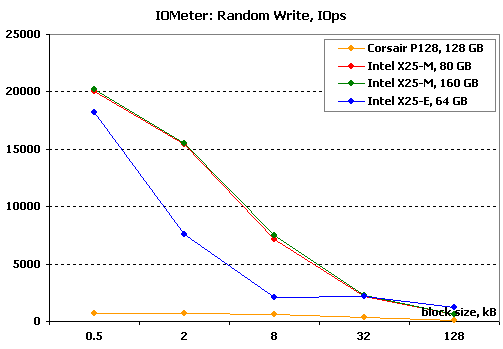

Результаты IOMeter: Random Write, операций/с

А вот на записи малыми блоками результаты уже никак не назовешь схожими. Великолепно синхронно выступили обе модели X25-M – они демонстрируют просто потрясающий рост производительности при снижении размера используемого блока. Заслуга в этом, конечно же, в контроллере и его алгоритмах – именно он обеспечивает столь высокие результаты накопителям на флеш-памяти, которая сама по себе никаких выдающихся способностей при записи со случайной адресацией не имеет. Что интересно, Intel X25-E на SLC-памяти оказался чуть медленнее своих конкурентов – его преимущество начинает наблюдаться лишь на блоках довольно больших размеров. А вот Corsair выглядит на фоне конкурентов откровенно слабо – все же, контроллер Intel пока является лучшим. Впрочем, если бы на этом графике был жесткий диск, то его график прошел бы еще ниже, хотя при таких масштабах шкалы это было бы почти незаметно. И снова приходят на память первые SSD – они то жестким дискам откровенно проигрывали.

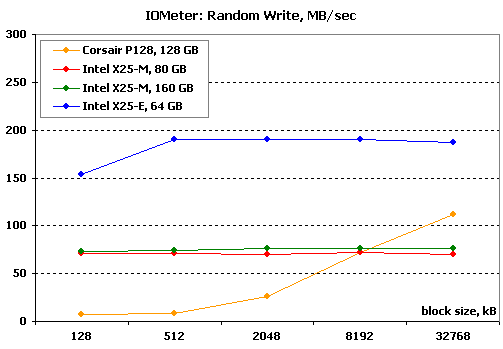

Результаты IOMeter: Random Write, МБ/с

На больших блоках SSD на SLC-памяти вне конкуренции. Интересно поведение Corsair – его превосходство над моделями Intel на MLC-памяти начинает проявляться лишь на блоках очень больших размеров, а до этого он им откровенно проигрывает.

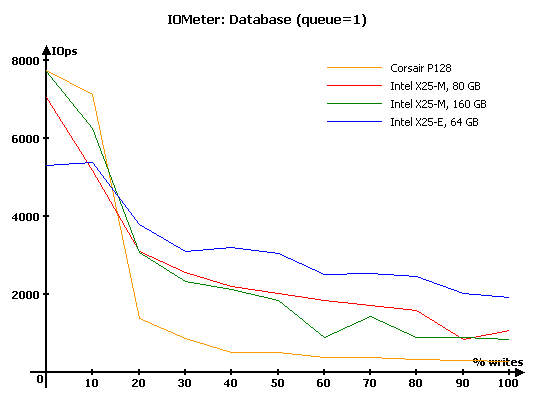

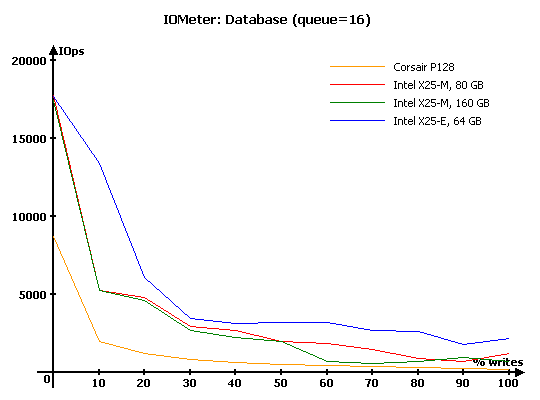

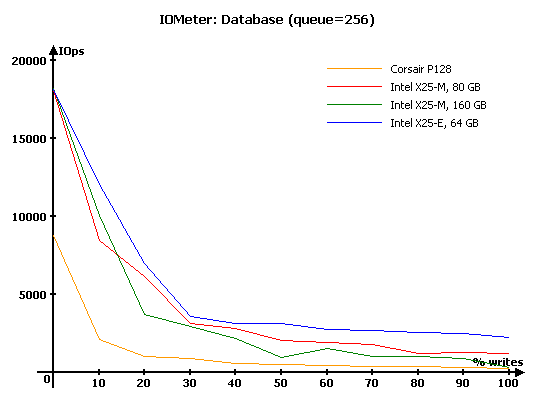

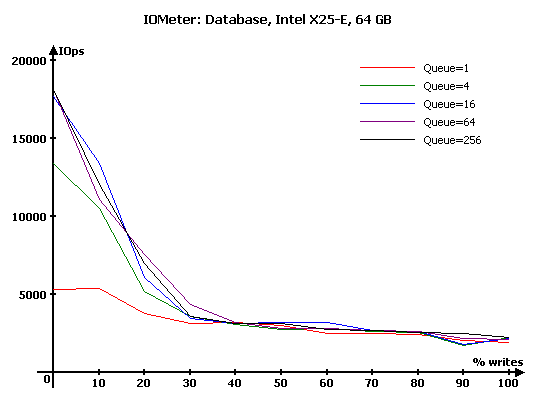

IOMeter: Database

С помощью теста «Database» мы выясняем способность накопителей работать с потоками запросов на чтение и запись 8-кБ блоков данных со случайной адресацией. В ходе тестирования происходит последовательное изменение процентного соотношения запросов на запись от нуля до ста процентов (с шагом 10 %) от общего количества запросов и увеличение глубины очереди команд от 1 до 256.

Таблицы с полными результатами тестирования вы можете посмотреть по следующей ссылке: Результаты IOMeter: Database.

Рассмотрим диаграммы с результатами для глубин очереди команд, равных 1, 16 и 256.

При минимальной глубине очереди картина довольно занятна. Corsair оказывается лучше конкурентов при превосходстве запросов на чтение, но уходит на последнее место в увеличении количества запросов на запись. Строго наоборот ведет себя Intel X25-E. Обратите внимание на сильно ломанный характер всех графиков накопителей Intel – они явно пытаются во время этого весьма длительного теста подстраиваться под нагрузку.

С увеличением глубины очереди (Интересно, много ли вы можете представить способов создать такую реальную нагрузку, чтобы к столь быстрому накопителю образовалась очередь запросов?) на первое место уже явно выходит Intel X25-E – да, эта модель явно оправдывает свое корпоративное назначение и большую цену. Столь же явно на последнее место уходит Corsair.

Дальнейшее увеличение очереди особых изменений не вызывает, разве что обе модели X25-M чуть подтягиваются к лидеру.

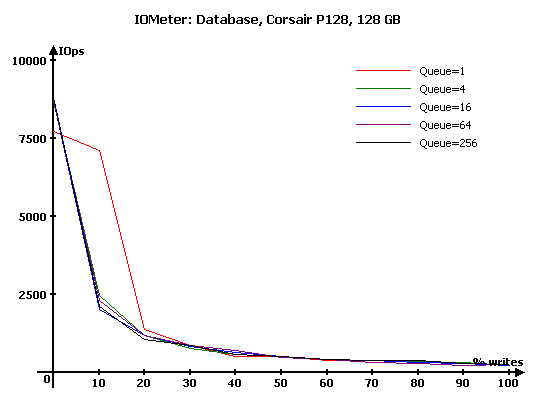

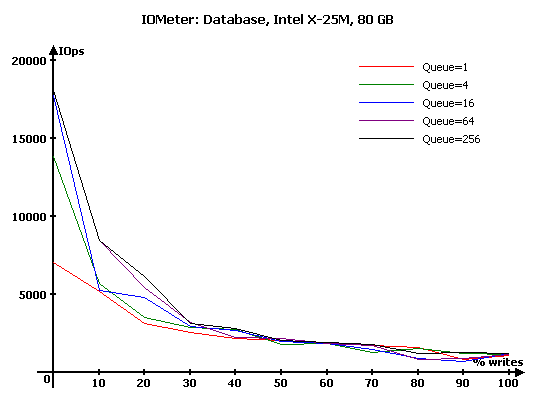

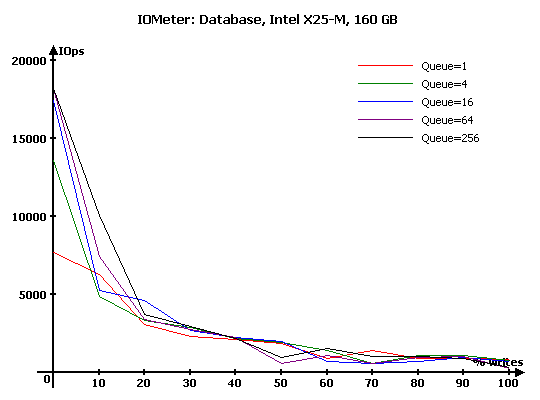

Завершая этот комплекс тестов, построим для дисков диаграммы, на которых одновременно приведены графики пяти различных глубин очереди.

Честно говоря, мы не ожидали увидеть у SSD столь повторяющийся результат. Характер накопителя Corsair определить несложно – с появлением глубины очереди он начинает переупорядочивать запросы, при этом несколько увеличивая производительность чтения, но весьма ощутимо теряя в производительности записи.

Обе модели Intel X25-M хоть и различаются в форме графиков, в целом демонстрируют схожее поведение – они не так уж и быстры на минимальных нагрузках, зато у них весьма эффективные алгоритмы переупорядочивания запросов. При этом, в отличие от Corsair, запись у них не страдает.

Схожим образом ведет себя и Intel X25-E. Более того, от появления сколько-нибудь заметной очереди запросов от выигрывает больше всех остальных, демонстрируя просто великолепный скачок производительности на чтении. В общем, накопитель явно предпочитает высокие нагрузки – сразу чувствуется «серверная» модель.

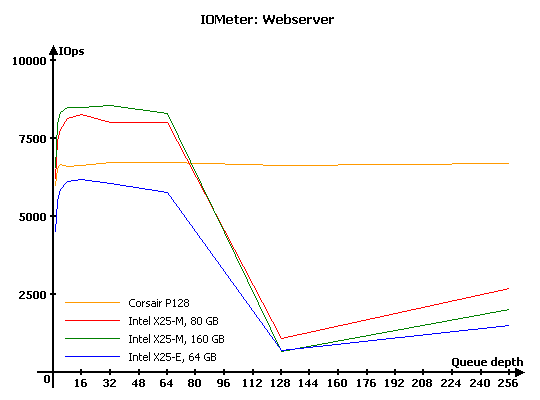

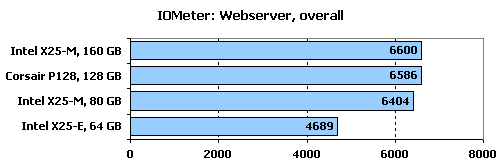

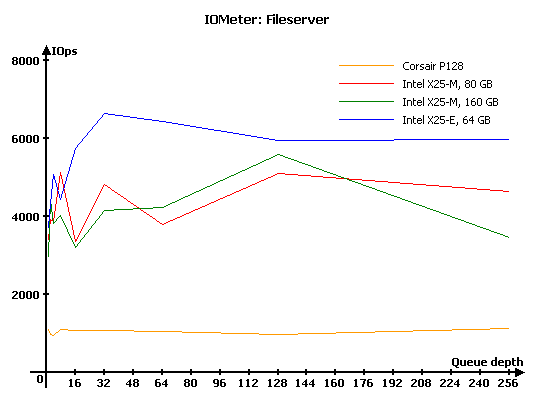

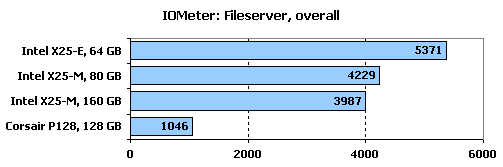

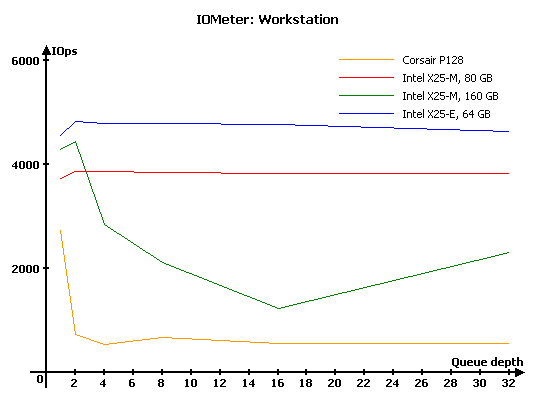

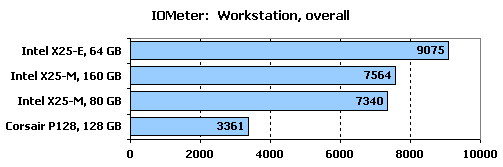

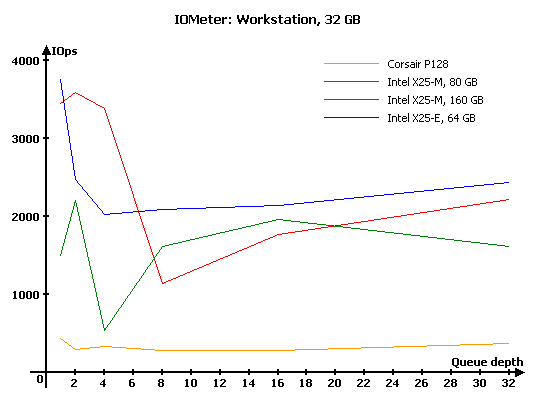

IOMeter: Webserver, Fileserver и Workstation

В данной группе тестов накопители тестируются под нагрузками, характерными для серверов и рабочих станций.

Напомню, что в «Webserver» и «Fileserver» эмулируется работа накопителя в соответствующих серверах, в то время как в «Workstation» мы имитируем работу диска в режиме типичной нагрузки для рабочей станции, с ограничением максимальной глубины очереди в 32 запроса. Тестирование в «Workstation» проводится как с использованием всего дискового пространства накопителя, так и при работе только с адресным пространством 32 ГБ.

На основе полученных данных построим графики и итоговые диаграммы с рейтингами быстродействия накопителей.

Для «Fileserver» и «Webserver» общий балл будем рассчитывать, как среднее значение скорости обработки контроллером запросов при всех вариантах нагрузки. Для «Workstation» балл рассчитывается по следующей формуле: Rating (Workstation) = Total I/O (queue=1)/1 + Total I/O (queue=2)/2 + Total I/O (queue=4)/4 + Total I/O (queue=8)/8 + Total I/O (queue=16)/16..

Результаты IOMeter: Fileserver

Результаты IOMeter: Webserver

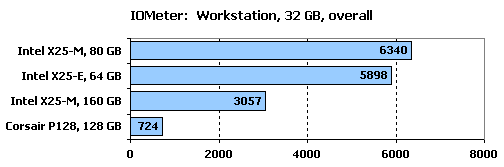

Результаты IOMeter: Workstation

Результаты IOMeter: Workstation, 32 ГБ

В случае данного типа нагрузки, состоящей исключительно из запросов на чтение, мы видим крайне непривычное зрелище – жесткие диски ведут себя абсолютно иначе. Corsair выделился стабильностью результатов на всех глубинах очереди – в итоге он проиграл моделям X25-M на малых нагрузках, но стал абсолютным лидером на больших.

Все три накопителя Intel демонстрируют схожее поведение – они великолепны на малых глубинах очереди, но неожиданно полностью теряют производительность на очереди из 128 запросов. Причем если на малых нагрузках выигрывает 160-ГБ модель (с новой прошивкой), то на больших – 80-ГБ. Откровенно хуже других, на удивление, выступил X25-E. Что происходит с этими накопителями – мы можем только гадать, но, похоже, что это какой-то сбой в работе контроллера.

Наш рейтинг в итоге уравнивает модели X25-M и SSD Corsair, а вот X25-E уходит на последнее место.

С появлением в нагрузке запросов на запись картина разительно меняется. Corsair сдерживает обещание – его производительность действительно стабильна, вот только слишком уж низка на фоне конкурентов, среди которых модель на SLC-памяти явно выделяется более высокими результатами. В целом же поведение всех трех накопителей Intel никак нельзя назвать стабильным – их производительность постоянно скачет.

Смена нагрузки на «Workstation» с еще более разнообразным характером запросов приводит к очередным разительным переменам в поведении дисков, хотя с точки зрения нашего рейтинга серьезных изменений не произошло, лишь 80-ГБ X-25M пропустил вперед 160-ГБ модель. Так, поведение SSD Intel стало на удивление стабильным – лишь 160-ГБ модель неожиданно продемонстрировала очень существенно снижение производительности при увеличении глубины очереди. По-прежнему стабильно проигрывает Corsair, но теперь явно заметно, что он предпочитает минимальные нагрузки.

А вот уменьшение используемого объема при той же нагрузке у всех, кроме Corsair, приводит к скачкам производительности. Больше всех пострадали Corsair, потерявший высокую производительность на малых нагрузках и X25-E, весьма заметно снизивший скорость с увеличением глубины очереди. В итоге наш рейтинг отдал первые места накопителям X25-M.

IOMeter: Multi-thread Read & Write

Данный тест позволяет оценить поведение накопителей при многопоточной нагрузке. В ходе него эмулируется ситуация, когда с накопителем работает от одного до четырех приложений, причем количество запросов от них изменяется от одного до восьми, а адресные пространства каждого приложения, роли которых выполняют worker-ы в «IOMeter», не пересекаются.

При желании, вы можете увидеть таблицы с полными результатами тестирования по соответствующим ссылкам, а мы же в качестве наиболее показательных рассмотрим диаграммы записи и чтения для ситуаций с глубиной очереди в один запрос, поскольку при количестве запросов в очереди равном двум и более значения скоростей практически не зависят от количества приложений.

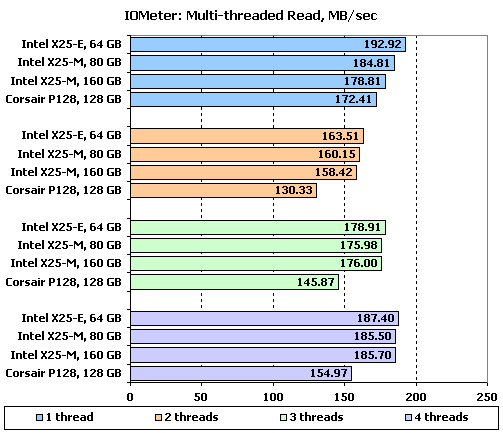

Результаты IOMeter: Multi-tread Read

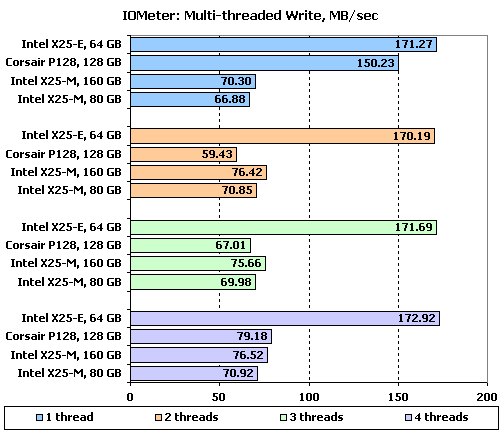

Результаты IOMeter: Multi-tread Write

Мультипоточное чтение – еще один тест, где накопители на флеш-памяти заведомо выигрывают у жестких дисков – им ведь не надо постоянно перемещать головку между двумя зонами обращений. В итоге все накопители крайне незначительно снижают скорость при появлении второго потока – чуть хуже других здесь повел себя лишь Corsair. А при дальнейшем увеличении количества потоков производительность всех накопителей понемногу начинает возрастать.

А вот на мультипоточной записи мы видим разительно различающееся поведение разных контроллеров, установленных в SSD. Все накопители Intel почти безразлично относятся к числу потоков на запись – их скорость практически неизменна. А вот Corsair великолепно выступающий на одном потоке, где он лишь чуть отстает от X25-E, при нескольких потоках снижает скорость почти в три раза.

FC-Test

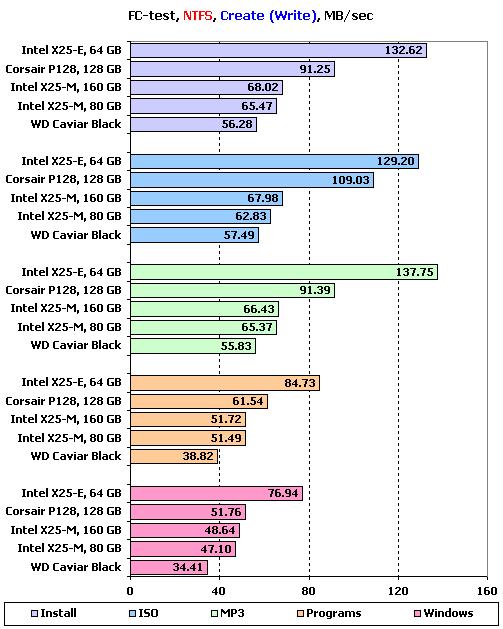

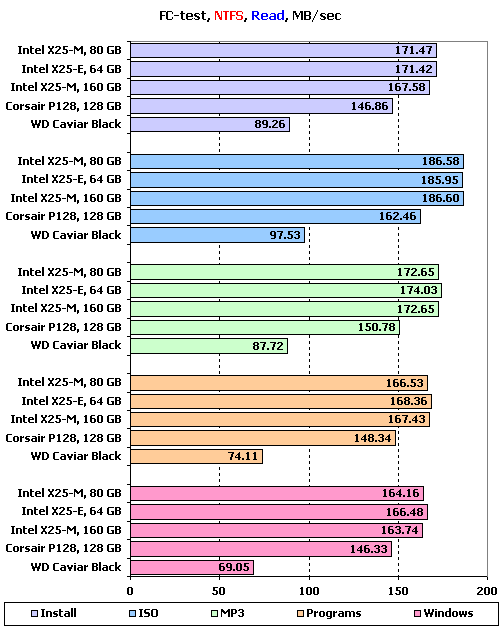

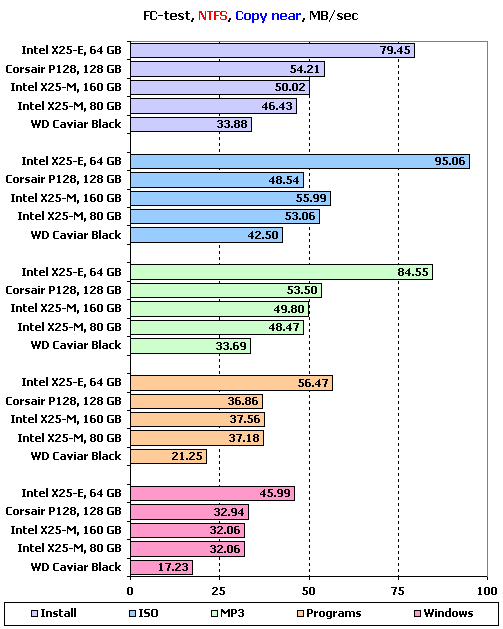

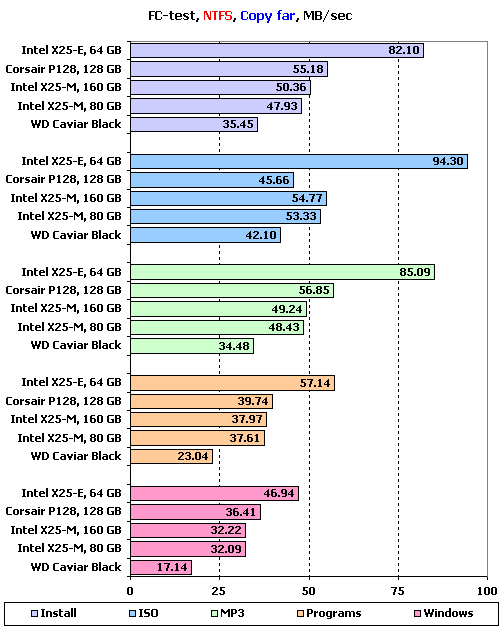

Следующим в нашей программе тестирования идет FileCopy Test. На накопителе создается два раздела по 32 ГБ, размечаемые на двух этапах тестирования сначала в NTFS, а затем в FAT32, после чего на разделе создается определенный набор файлов, считывается, копируется в пределах раздела и копируется с раздела на раздел. Время всех этих операций фиксируется. Напомним, что наборы «Windows» и «Programs» включают в себя большое количество мелких файлов, а для остальных трех паттернов («MP3», «ISO» и «Install») характерно меньшее количество файлов более крупного размера, причем в «ISO» используются самые большие файлы.

Не забывайте, что тест копирования не только говорит о скорости копирования в пределах одного диска, но и позволяет судить о его поведении под сложной нагрузкой. Фактически во время копирования диск одновременно работает с двумя потоками, причем один из них на чтение, а второй на запись.

Поскольку результатов довольно много, то мы будем подробно рассматривать значения, достигнутые лишь в NTFS. Результаты тестирования в FAT32 вы, при желании, можете узнать из таблицы по ссылке ниже: Результаты FC-Test: FAT32.

На записи любого набора файлов мы наблюдаем одну и ту же, в общем, довольно предсказуемую расстановку сил: лидирует X25-E, а следом идет Corsiar, отставая от лидера, но заметно опережая представителей Intel на MLC-памяти. Причем выигрыш Corsair тем выше, чем больше размер используемых файлов. Что же касается сравнения с жестким диском, то нам остается лишь констатировать, что по данному пункту современные SSD не только перестали проигрывать, но как минимум выступают на равных с лучшими из современных жестких дисков. При сравнении же с WD Caviar Black (среди дисков он является «середячком» в этом тесте) все тестируемые твердотельные накопители оказались быстрее.

На чтении файлов все испытуемые SSD оказались более чем в два раза быстрее жесткого диска, независимо от используемого набора файлов. Причем все три накопителя Intel идут, что называется, нога в ногу, а Corsair от них несколько отстает. Обратите внимание на порядок величин – при скоростях выше 150 МБ/с отставание в 25 Мб/с действительно выглядит не столь уж и серьезным, хотя и заметно невооруженным взглядом.

Копирование файлов в обоих режимах особых неожиданностей не несет: лидирует X25-E за счет гораздо большей скорости записи, следом идет Corsair, а все SSD выступают заметно лучше, чем жесткий диск. Интересно, что Corsair неожиданно плохо справился с очень большими файлами – неудачно сработало кэширование?

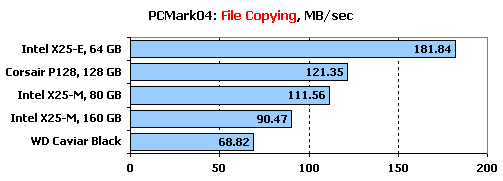

PCMark 2004 / 2005

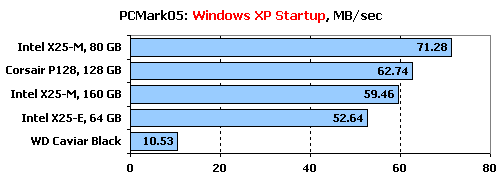

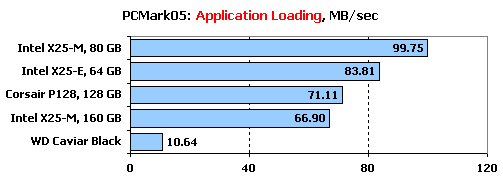

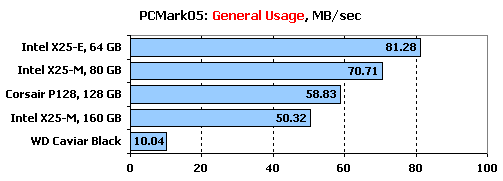

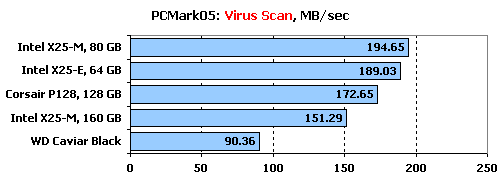

Ну а теперь сравним работу накопителей в тестовых пакетах PCMark. Поскольку в 2005-й версии часть тестов повторяет аналогичные из 2004-й, (причем не только поназваниям, но и по результатам, как мы многократно убеждались) то мы оставили из PCMark 2004 лишь один тест – уникальный для этого пакета «File Copyng», в котором оценивается работа диска при копировании некоего набора файлов. Остальные тесты таковы: «Windows XP Startup» отображает обращение к накопителю во время загрузки операционной системы, «Application Loading» демонстрирует дисковую активность при последовательном открытии и закрытии шести популярных приложений, «General Usage» отображает дисковую активность при работе ряда часто встречающихся приложений, в «File Write» оценивается скорость создания файлов, а в «Virus Scan» измеряется производительность жесткого диска во время такой распространенной операции, как проверка файлов в системе на вирусы.

Каждый тест проводится по десять раз, а в качестве итоговых используются усредненные результаты.

Смена тестового приложения с FC-test на PCMark 2004 не оказывает никакого влияния на расстановку сил при копировании: все те же, все там же.

Такую же расстановку сил мы видим и на загрузке Windows XP. Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, вот уже который тест 160-ГБ модель X25-M оказывается чуть лучше своего 80-Гб собрата. Видимо, сказывается изменение прошивки. Во-вторых, мы видим очень ощутимое превосходство SSD на жестким диском: пятикратная разница производительности – это очень много, сравнивая различные жесткие диски мы обычно не видим и двукратной.

Удивительно, но на загрузке приложений X25-M со старой прошивкой вырвался вперед и сумел сместить X25-E на второе место.

На типичном использовании расстановка сил снова поменялась: X25-E бессменно сохраняет первое место, но вот на второе теперь вышла 80-ГБ модель X25-M, в то время как ее более объемный собрат опустился на четвертое, пропустив вперед накопитель Corsair.

Сканирование на вирусы является тестом, крайне чувствительным к работе механизмов кэширования. Ну что ж, твердотельные накопители и здесь не ударили в грязь лицом – все они оказались заметно лучше диска WD Caviar Black. Причем, если не полениться и посмотреть на результаты лучших в этом тесте дисков, то видно, что даже худший из SSD в этом тесте не уступает им. Любопытно, что таким худшим в этом тесте оказался 160-ГБ Intel X25-M – его собрат с более старой прошивкой прошел этот тест заметно быстрее.

И еще один тест на запись файлов. Здесь все без неожиданностей: с вдвое большими результатами идут Intel X25-E на SLC-памяти и Corsair. Впрочем, «медленные» SSD не так уж и плохи – с жестким диском они идут фактически наравне.

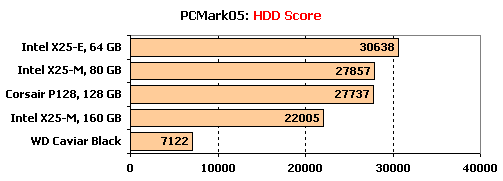

По сумме всех тестов первое место ожидаемо достается Intel X25-E, а второе и третье делят между собой X25-M (что любопытно, только 80-ГБ модель на старой прошивке) и Corsair. Итоговое превосходство SSD на жестким диском очень велико – худший из них получил в три раза больше баллов, чем Western Digital Caviar Black.

PCMark Vantage

А теперь посмотрим на результаты, полученные в последней версии этого пакета – «PCMark Vantage». По сравнению с предыдущими версиями, она стал гораздо более обширной по количеству режимов, плюс более актуальной, как по набору режимов, так и потому, что нацелена на использование в операционной системе Windows Vista. Методика все та же – каждый тест проводится десять раз, а мы используем усредненные результаты.

Ну и кратко о подтестах:

Windows Defender – режим, в котором жесткий диск работает под многопоточной нагрузкой, одним из потоков которой является сканирование файлов;

Gaming – в данном режиме эмулируется поведение накопителя под нагрузкой, характерной для компьютерных игр;

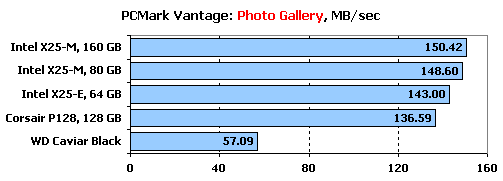

Photo Gallery – оценивается работа накопителя при загрузке изображений из галереи фотографий;

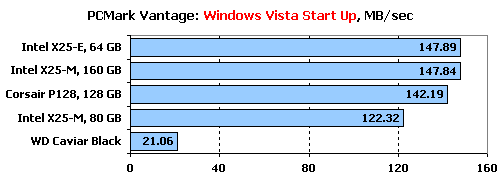

Vista Start Up – эмулируется поведение накопителя при загрузке операционной системы Windows Vista;

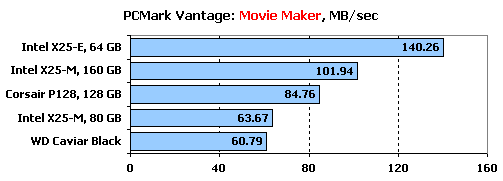

Movie Maker – оценивается производительность под нагрузкой, характерной для редактирования видеоматериалов;

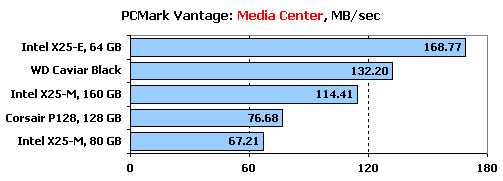

Media Center – накопитель оказывается в ситуации, складывающейся при работе пользователя в «Media Center»;

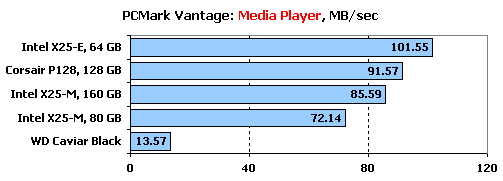

Media Player – эмулируется добавление файлов в «Windows Media Player»;

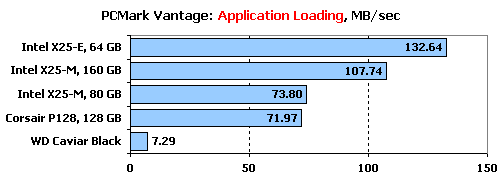

Application Loading – демонстрирует скорость диска при работе популярных приложений.

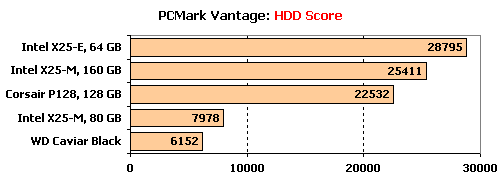

На основании полученных данных привычно строится итоговый индекс производительности накопителя.

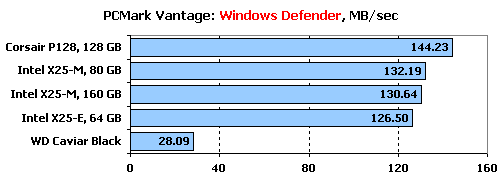

Данный тест является многопоточной нагрузкой, а с ней у твердотельных накопителей все прекрасно. Соответственно, мы в очередной раз видим их пятикратное превосходство над жесткими дисками. В лидеры же на этот раз выбился Corsair – его скорость чуть выше, чем у всех моделей Intel, включая X25-E, которая в этом тесте оказалась худшей среди SSD.

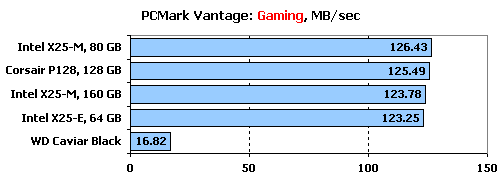

На игровой нагрузке все SSD выступили с примерно равным очень высоким результатом – игрокам, не любящим длительных ожиданий загрузок уровней, эти накопители явно придутся по душе.

С добавлением фотографий в галерею у SSD все тоже прекрасно, причем чуть лучше других оказались Intel X25-M. У жестких дисков в этом тесте скорости весьма высоки, но твердотельные накопители работают почти в три раза быстрее одного из самых быстрых жёстких дисков на магнитных пластинах.

На загрузке операционной системы Windows Vista 80-ГБ Intel X25-M чуть отстал от конкурентов, но даже он в шесть раз быстрее лучшего из жестких дисков с 7200 об/мин.

А вот на создании фильмов все накопители продемонстрировали весьма разные скорости. Лучшим в очередной раз оказался X25-E. На второе место вышел 160-ГБ X25-M, несколько обогнав Corsair, а вот 80-ГБ модель X25-M в этот тесте оказалась худшей – ее результат сравним со скоростью жесткого диска.

И еще один тест, являющийся крайне чувствительным к работе алгоритмов кэширования. Перед нами один из немногих тестов, в которых жесткий диск в силах спорить с SSD – он выбрался аж на второе место, пропустив вперед лишь X25-E. Среди накопителей на MLC-памяти лучшим оказался 160-ГБ X25-M – что его младший собрат, что Corsair выступили заметно медленнее.

В этом тесте мы видим ставшую уже привычной картину: первым идет X25-E, за ним Corsair, после оба X25-M (модель с новой прошивкой чуть быстрее). Ну а жесткий диск опять отстает в разы.

На загрузке приложений расстановка сил сменилась: 160-ГБ Intel X25-M резко оторвался от своего 80-ГБ собрата и вышел на второе место, а вот Corsair, наоборот, спустился вниз. Отрыв же твердотельных накопителей от жесткого диска стал еще более грандиозным – теперь он десятикратный.

Итоговый рейтинг по-прежнему отдает пальму первенства Intel X25-E. Но дальнейшая расстановка сил сильно отличается от предыдущей версии теста: на втором месте 160-ГБ X25-M, третье же досталось Corsair. 80-ГБ X25-M со старой прошивкой по сумме результатов лишь чуть (по меркам этого теста) превосходит жесткий диск.

Дефрагментация

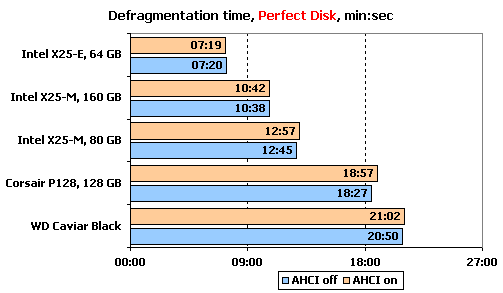

Похоже, что данный тест быстродействия, максимально приближенный к реальным условиям, надолго прописался в нашей методике. Мы говорим о тесте на скорость дефрагментации. На 32-ГБ разделе некоего диска создается очень сильно фрагментированная файловая система из изрядно «перемешанных» и раскиданных по разделу файлов музыки, видео, игр и программ. Посекторная копия этого диска сохраняется и, по мере надобности, копируется на тестируемые накопители. Исследуемые диски подключаются на SATA-контроллер материнской платы, режимом работы которого (AHCI или Standard SATA) мы управляем из BIOS материнской платы. На компьютере запускается скрипт для FC-Test, вызывающий консольную версию программы-дефрагментатора Perfect Disk 8.0, регистрируя время начала и окончания процесса дефрагментации. Таким образом, каждый диск тестируется дважды – на контроллере с поддержкой AHCI и без неё. Более подробно о таком тестировании вы можете почитать в посвященной ему статье.

Строго говоря, в случае твердотельных накопителей этот тест является абсолютно бессмысленным по своему практическому смыслу – на SSD абсолютно нечего дефрагментировать, поскольку все ячейки памяти равнозначны и никакого эффекта не будет. Более того, расположение файла в LBA-секторах с последовательными номерами вовсе никак не скажется на физическом расположении данных, ведь таблица транслятора может назначать в соответствие этим адресам совершенно различные ячейки. Так что все, что можно получить от дефрагментирования накопителя на флеш-памяти – это снижение его ресурса.

И все же, для нас есть ценность от такого теста – ведь мы можем сравнить, сколько времени на равноценное перемещение данных затрачивают обычные диски и твердотельные накопители.

Перед нами крайне наглядная картина того, как прошивки и тип памяти влияют на скорость перемещения мелких порций данных по накопителю. Просто великолепен в этом тесте X25-E – он прошел его менее чем за десять минут. X25-M с новой прошивкой заметно лучше своего 80-ГБ собрата – его результат на две минуты меньше. Контроллер в Corsair явно не настолько эффективный – этот накопитель лишь чуть лучше по времени прохождения этого теста, чем жесткий диск.

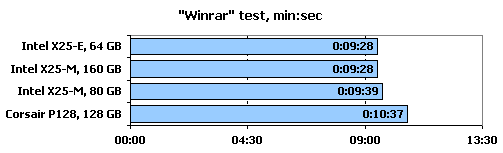

Тест в Winrar

Наконец, мы хотим представить вашему вниманию еще один показавшийся нам интересным тест. В нем мы при помощи WinRar версии 3.8 последовательно сперва запаковываем, а потом распаковываем папку объемом 1,13 ГБ, в которой находится 8118 файлов в 671 директории. Состав этих файлов абсолютно будничный: документы в разных форматах и изображения. Все это происходит на исследуемом накопителе. Обычно, WinRar применяют при исследовании производительности процессоров, но если поставить минимальную степень компрессии и использовать именно огромное количество файлов, то возможно это окажется и подходящим тестом для сравнения дисков между собой — какое-то влияние их быстродействие на скорость архивации ведь должно оказывать. Мы уже опробовали этот тест на 2,5-дюймовых дисках и на 3,5-дюймовых, так что определенные представления о порядке величин в результатах у нас уже есть.

В тесте на архивирование 160-ГБ модель Intel снова опередила свой аналог с более старой прошивкой. Неожиданно медленно выступил Corsair – если остальные накопители справились с нагрузкой на полминуты быстрее настольных дисков, то этот SSD «возился» столько же, сколько и диски с 5400 об/мин. Видимо, он еще не успел «отдохнуть» после предыдущего теста.

В тесте же на распаковку расстановка сил совершенно другая… да и разница скоростей просто огромна. Лучше других сработал X25-E – что ни говори, а на записи этот SSD великолепен, жесткие диски выполняли это же задание в два раза дольше. Хорошо выступил и 160-ГБ X25-M, справившийся с нагрузкой за 45 секунд. На третье место вышел Corsair – его результаты примерно такие же, что и у современных жестких дисков. А вот 80-ГБ Intel X25-M работал в полтора раза дольше – улучшение прошивки на нем явно так и напрашивается.

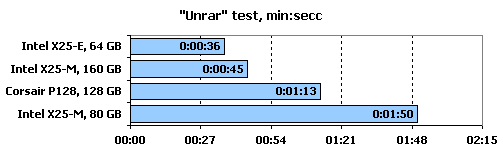

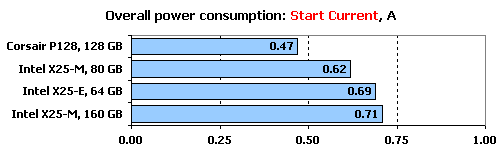

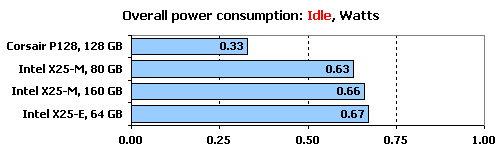

Энергопотребление

Под конец обзора оценим энергопотребление накопителей. Подробно о том, как проводится тестирование, вы можете прочитать в статье «Методика измерения энергопотребления жёстких дисков», нам же остается к изложенному в ней добавить лишь список конкретных режимов работы дисков, в которых мы измеряем энергопотребление:

Start – измеряется ток, потребляемый накопителем в момент начала его работы (раскрутки шпинделя);

Idle – к накопителю не происходит никаких обращений, но он находится во включенном и полностью готовом к работе состоянии;

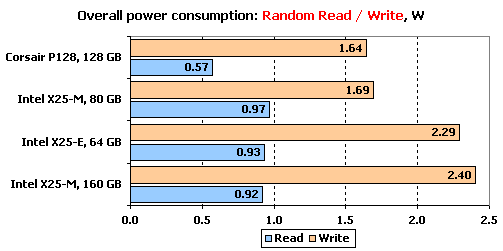

Random Read & Write – энергопотребление накопителя снимается при выполнении им операций случайного чтения и записи;

Sequential Read &Write – оценивается энергопотребление накопителя на операциях последовательного чтения и записи.

Рассмотрим каждый режим по отдельности.

Никакие пластины твердотельным накопителям раскручивать не надо в принципе, так что энергопотребление на старте у них минимальное даже если сравнивать их с 2,5-дюймовыми жесткими дисками. В целом же Corsair затребовал на треть меньшую силу тока.

Тот же Corsair оказался и вдвое экономнее при отсутствии нагрузки. Впрочем, по сравнению даже с 2,5-дюймовыми дисками с 5400 об/мин все твердотельные накопители потребляют крайне мало – меньше одного Ватта.

Появление нагрузки из случайных запросов ожидаемо увеличивает потребление. Впрочем, если это запросы на чтение, то все накопители по-прежнему успешно держатся в рамках одного ватта, причем Corsair снова оказывается в два раза экономнее всех моделей Intel.

При смене нагрузки с чтения на запись потребление всех накопителей весьма ощутимо возрастает: начинает активнее работать контроллер, больше требует память. Самым экономным и здесь по-прежнему остается Corsair – что он, что Intel X25-M потребовали лишь чуть больше полутора Ватт. Остальные две модели Intel запросили уже больше двух ватт, но уложились при этом в 2,5 Вт. Конечно, вряд ли кто-то будет подобные высокопроизводительные SSD использовать на USB, но все же сам факт достаточно любопытен.

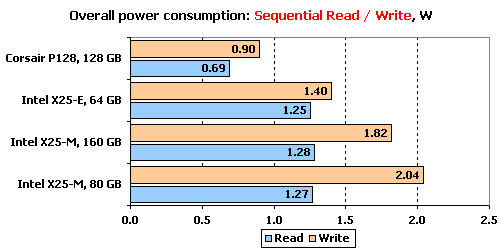

Если линейные операции сменить на последовательные, то мы видим несколько неожиданные изменения – на записи потребление накопителей снизилось, а вот на чтении, наоборот, возросло.

Подведение итогов

Отрадно видеть, что твердотельные накопители действительно перешли из периода первых образцов в период нормального развития рыночного продукта. Они избавились от большинства «детских» болезней, столь затмевавших достоинства накопителей на флеш-памяти у первых моделей – малые скорости линейных операций и низкая производительность записи ушли в прошлое.

Конечно, не все еще радужно, и высокая непредсказумость производительности в сочетании с недостаточно высоким сроком службы (который зависит от количества операций записи) по-прежнему способны отпугивать пользователей, но в целом, любую из присутствовавших сегодня моделей можно охарактеризовать как компактный накопитель невысокого объема, способный при малом энергопотреблении обеспечить выдающиеся скоростные характеристики, в принципе недоступные жестким дискам.

Пожалуй, твердотельным накопителям осталось избавиться от указанных недостатков, несколько увеличить максимальный объем и снизить стоимость, и они смогут в полной мере рассчитывать на вытеснение жестких дисков с рынка. Право слово, мы будем этому только рады: вычислительная техника только выиграет, когда в ней вращаться будут исключительно вентиляторы. К сожалению, при современных темпах снижения стоимости рассчитывать на скорую победу SSD над жесткими дисками не приходится – огромный, на текущий момент, разрыв в стоимости хранения данных хоть и сокращается, но, увы, вовсе не семимильными шагами. Соответственно, в настоящее время нам видится несколько типичных сценариев использования твердотельных накопителей:

в качестве основного накопителя в компьютере или ноутбука там, где устройства подвержены сильным вибрационным воздействиям (дорожные ноутбуки, промышленные компьютеры);

в дисковых подсистемах мощных серверов, создающих крайне высокие нагрузки по чтению;

в высокопроизводительных рабочих станциях.

Конечно, никто не мешает использовать SSD и в других вариантах, но надо отдавать себе отчет в том, что на данный момент это не только очень мощный накопитель, но еще и весьма дорогой, при этом способный прийти в негодность от слишком большого количества операций записи. Если в обычном «универсальном» компьютере жесткий диск заменить на SSD, то, конечно же, загрузки программ и копирование данных будут идти быстрее, но все же не стоит рассчитывать, что все будет выполняться мгновенно.

В заключение, все же хочется сказать несколько слов о каждом из участников сегодняшнего тестирования.

Самым быстрым стал, конечно же, Intel X25-E. То, что он построен, в отличие от остальных, не на MLC, а на SLC-памяти, определило большую часть его особенностей. Его объем весьма незначителен – ну что такое 64 ГБ по современным меркам? Каких-то полтора-два диска Blu-Ray с фильмами. Зато его надежность на порядок выше, а скорость записи недостижима для остальных. К сожалению, цена его тоже весьма высока. Все вышеперечисленные особенности в сочетании с типичными для SSD на многоканальных контроллерах высокими скоростями записи и просто потрясающими способностями по чтению со случайной адресацией и мультипоточному чтению явно выдают ему путевку в дисковые подсистемы корпоративного уровня.

Менее дорогие Intel X25-M объемом 80 и 160 ГБ хочется назвать универсалами. У них, как и у всех SSD, великолепное чтение, как случайное, так и последовательное. А вот высокой скорости линейной записи от них ожидать не приходится – по данному вопросу они не более чем сравнимы с жесткими дисками. Зато они великолепно справляются с со случайной записью – в данном вопросе их контроллер демонстрирует просто отличную эффективность. Пожалуй, недостатком этих накопителей хочется назвать лишь слишком высокую непредсказуемость их производительности, порой крайне зависящей от характера предшествующей нагрузки.

По сравнению с Intel X25-M, Corsair P128, представляющий собой последнее поколение SSD на платформе Samsung, выглядит довольно своеобразно. У него заметно выше скорость линейной записи, что приводит к большим скоростям при работе со сколько-нибудь крупными файлами, но при этом гораздо хуже работа на записи со случайной адресацией. Однако нельзя не отметить пусть не всегда столь высокое, как того ожидаешь, но зато весьма стабильное поведение диска под нагрузками. В целом, по сравнению с предыдущими платформами твердотельных накопителей Samsung, мы видим отличную работу над ошибками – эта компания создала действительно полновесного конкурента накопителям Intel.

Аппетит приходит во время еды – честное слово, нам уже очень хочется подержать в своих руках какие-нибудь еще твердотельные накопители, желательно на альтернативном контроллере. Говорят, если сильно захотеть, то обязательно сбудется...

Другие материалы по данной теме

Intel X25-M SSD: первое знакомство

Жизнь за терабайтом: семь моделей дисков объёмом 1,5 и 2 ТБ

Таблетки от жадности: терабайт, полтора, два