Ваш город: Москва

Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3 — заманчивая парочка microATX-плат LGA1156

Предисловие

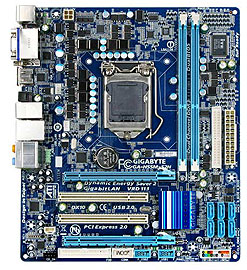

Для LGA1156-процессоров Intel с интегрированным графическим ядром компания Gigabyte представила шесть различных моделей материнских плат. Линейка составлена таким образом, чтобы по возможности максимально полно соответствовать потребностям различных категорий пользователей. Платы удобно рассматривать парами, а начнём мы с двух младших моделей. MicroATX-плата GA-H55M-S2H чуть проще, в отличие от GA-H55M-UD2H у неё нет дополнительного контроллера IEEE1394 (FireWire), на заднюю панель не выведены порты eSATA и Display Port, имеется всего два разъёма для модулей памяти, зато это самая недорогая плата в линейке.

Gigabyte GA-H55M-S2HGigabyte GA-H55M-UD2H

Следующая пара плат выполнена в формате ATX и они тоже чётко различаются по возможностям. Старшая GA-H55-USB3 в отличие от более простой GA-H55-UD3H оснащена дополнительными контроллерами, которые реализуют поддержку IEEE1394 (FireWire), USB 3.0 и добавляют два порта SATA. На заднюю панель выведен один eSATA, Display Port, кроме того, платы отличаются набором разъёмов для карт расширения.

Gigabyte GA-H55-UD3HGigabyte GA-H55-USB3

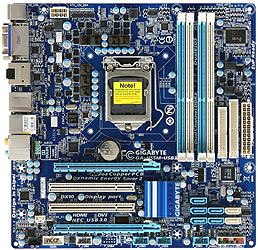

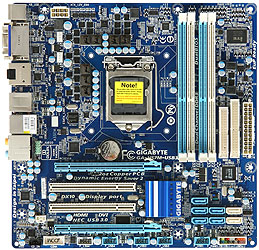

Две следующие платы, как и первая пара, тоже выполнены в формате microATX, но по своим возможностям они практически ни в чём не уступают полноразмерной и наиболее функциональной плате GA-H55-USB3. В отличие от предыдущих пар, между платами Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3, которым посвящён наш сегодняшний обзор, нет таких заметных различий. Обе платы выглядят почти одинаково, они используют один и тот же дизайн, у них одинаковое количество дополнительных контроллеров, разъёмов для плат расширения и портов на задней панели. Разница между платами обусловлена исключительно отличиями в используемых наборах логики Intel H55 Express и H57 Express. Возможности новых процессоров и наборов микросхем мы подробно рассматривали в статье «Двухъядерные процессоры для LGA1156: Core i5-661, Core i3-540 и Pentium G6950», но вкратце напомним, что чипсет Intel H55 в отличие от старшего собрата оснащён шестью линиями PCI Express, а не восемью, имеет 12 портов USB 2.0, а не 14 и не поддерживает объединение дисков в массивы RAID. Давайте же поближе познакомимся с платами Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3, оценим их возможности, отличия друг от друга и от ранее протестированных плат других производителей.

Упаковка и комплектация

Обе платы поставляются в одинаковых небольших коробках, единственным отличием является название модели.

На обратной стороне упаковки можно найти краткое описание некоторых функций и технологий.

Помимо самих плат внутри имеется следующий набор комплектующих, одинаковый для обеих моделей:

шлейф PATA;

два SATA-кабеля с металлическими защёлками, у одного разъём имеет Г-образную форму для удобства подключения;

заглушка на заднюю панель (I/O Shield);

книжечка с инструкциями по сборке на 18 языках, включая русский;

руководство пользователя;

брошюрка о комплекте утилит «Smart6»;

DVD-диск с программным обеспечением и драйверами;

наклейка на системный блок с логотипом «Dolby Home Theater».

Дизайн и возможности

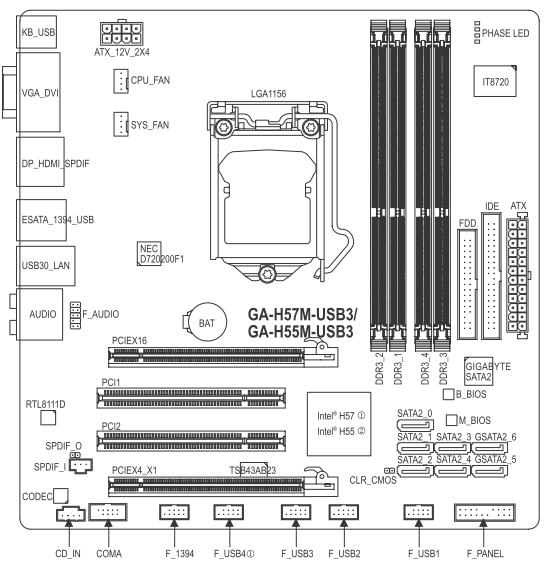

Мы уже говорили, что платы Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3 используют один и тот же дизайн и выглядят почти одинаково. Единственное отличие, которое можно заметить, заключается в том, что вдоль нижнего края платы GA-H57M-USB3 расположено четыре разъёма, к которым можно подключить восемь портов USB, а на плате GA-H55M-USB3 один разъём отсутствует. Вполне естественно, ведь набор логики H55 поддерживает на два порта USB меньше, чем H57.

Обе модели настолько близки друг к другу, что даже вся документация у них одинакова, а об отдельных различиях говорится лишь в комментариях и примечаниях. К примеру, на схеме ниже сноской отмечен разъём F_USB4, которого нет на плате Gigabyte GA-H55M-USB3.

Как всегда тщательно и аккуратно выполненная схема позволяет наглядно оценить все достоинства и недостатки плат Gigabyte. Можно даже прочитать названия использованных дополнительных контроллеров, которых использовано немало, несмотря на небольшие габариты microATX-плат. В этом случае приходится особенно внимательно подходить к расположению отдельных элементов, чтобы рационально использовать свободное место. Спроектированы платы очень грамотно, обратите внимание хотя бы на контроллер IEEE1394 (FireWire), который «спрятался» под вторым разъёмом для видеокарты. Для удобства крепления карты разъём выполнен в полном размере, соответствующем PCI Express x16. Однако распаяна всего половина контактов, что и позволило поместить под ним дополнительный контроллер. Половины контактов более чем достаточно для этого разъёма, ведь на плате GA-H57M-USB3 он может работать со скоростью PCI-E x4, а на плате GA-H55M-USB3 для него осталась свободной лишь одна линия PCI Express. Кстати, имейте в виду, что объединение двух видеокарт в режиме CrossFire переключит первый разъём, работающий на полной скорости PCI Express 2.0 x16, в режим PCI-E x4.

К сожалению, на схеме видны не только достоинства, но и минусы. К примеру, характерный для microATX-плат недостаток — установленная в первый разъем, видеокарта блокирует защёлки модулей памяти. Это не очень серьёзная проблема, если вы собрали компьютер и не собираетесь периодически менять конфигурацию. Если вы используете графическое ядро, встроенное в процессор, то тоже не столкнётесь с этим недостатком. Жалко, что платы позволяют подключить лишь два вентилятора, один из которых процессорный. Явно не хватает хотя бы одного разъёма ближе к правому краю платы, чтобы подключить вдувающий вентилятор на передней стенке системного блока.

Определённый интерес представляет ещё одна схема из руководства к платам, которая позволяет увидеть, каким образом сопрягаются отдельные компоненты, как платы устроены «изнутри». К примеру, контроллер IEEE1394 (FireWire) подключается к шине PCI, а сетевой к PCI Express. Интересно организовано подключение дополнительного контроллера USB 3.0, оказывается, он имеет доступ не только к шине PCI Express, которую предоставляет набор логики, но и к шине PCI Express 2.0, контроллер которой находится в процессоре.

Схемы очень удобны и наглядны, однако они не в состоянии полностью заменить фотографии. Только на фото можно увидеть, что платы используют цветовую кодировку разъёмов, что дополнительно упрощают сборку поясняющие надписи не только на текстолите плат, но и внутри разъёмов USB, IEEE1394 и COM. Что при изготовлении плат не применяются электролитические конденсаторы.

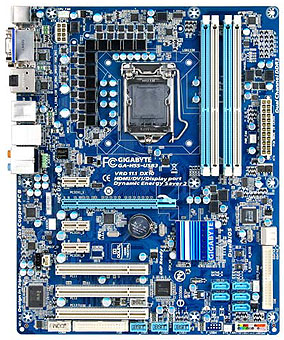

На задней панели плат можно найти следующий набор разъёмов:

совмещённый разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;

разъёмы HDMI, Display Port, DVI и D-Sub, которые могут работать только при использовании процессоров Clarkdale с интегрированной графикой;

оптический S/PDIF и шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC889;

порт IEEE1394 (FireWire), он реализован благодаря контроллеру T.I. TSB43AB23, второй порт можно найти в виде разъёма на плате;

один из шести портов SATA, которые обеспечивает набор логики, выведен на заднюю панель в виде eSATA;

шесть портов USB, включая два USB 3.0, которые появились благодаря контроллеру NEC D720200F1, ещё восемь (или шесть для GA-H55M-USB3) можно подключить к разъёмам на плате;

разъём локальной сети (сетевой адаптер построен на гигабитном контроллере Realtek RTL8111D).

В целом, если не считать пары незначительных минусов, платы Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3 состоят исключительно из одних достоинств. Они маленькие, аккуратно и грамотно спроектированы, оснащены множеством дополнительных контроллеров и в результате обладают полным набором возможностей, необходимых современной материнской плате. Для удобства можно ознакомиться с подробными таблицами, включающими полные технические характеристики материнских плат:

Gigabyte GA-H55M-USB3 rev. 1.0;

Gigabyte GA-H57M-USB3 rev. 1.0;

Изучаем BIOS Setup

Обычно мы детально рассматриваем возможности BIOS материнских плат, при этом современные технологии и наш многолетний опыт позволяют обеспечить достаточно высокое качество изображений при сравнительно небольшом «весе» каждой картинки. Однако далеко не всех читателей интересуют такие подробности, а «перелистывание» множества экранов вызывает утомление и даже раздражение. К тому же мы уже неоднократно изучали возможности BIOS материнских плат Gigabyte, и они нам хорошо знакомы. В связи с этим снимки BIOS с нашими комментариями вынесены на отдельную страницу, и мы приглашаем всех желающих с ними ознакомиться.

Обзор возможностей BIOS плат Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3

В целом BIOS материнских плат Gigabyte хорошо структурирован, удобен для работы, имеет все необходимые для настройки и разгона параметры. Лёгкие замечания у нас возникли лишь к содержимому раздела «PC Health Status» и к встроенной программе для обновления BIOS «Q-Flash Utility», только и всего, зато достоинств в BIOS плат Gigabyte не перечесть.

Конфигурация тестовой системы

Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:

Материнские платы:

Gigabyte GA-H55M-USB3 rev. 1.0 (LGA1156, Intel H55 Express, версия BIOS F6);

Gigabyte GA-H57M-USB3 rev. 1.0 (LGA1156, Intel H57 Express, версия BIOS F5);

Процессор — Intel Core i3-540 (3,06 ГГц, базовая частота 133 МГц, кэш L3 4 МБ, Clarkdale, напряжение питания 1,025 В);

Память — 2 x 2048 Мбайт OCZ DDR3 PC3-12800 Blade Series Low Voltage OCZ3B1600LV6GK, (1600 МГц, 6-6-6-24, напряжение питания 1,65 В);

Видеокарта — HIS HD 5850, H585F1GDG (ATI Radeon HD 5850, Cypress, 40нм, 725/4000 МГц, 256-битная GDDR5 1024 МБ);

Дисковая подсистема — Seagate Barracuda XT, ST32000641AS (2 ТБ, SATA 6 Гбит/с, 7200 об./мин, кэш 64 МБ);

Оптические накопители — DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7173A;

Система охлаждения — Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100);

Термопаста — Zalman CSL 850;

Блок питания — OCZ GameXStream OCZGXS700 (700 Вт) с вентилятором Zalman ZM-F3;

Корпус — открытый тестовый стенд.

В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 Ultimate 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.1, Build 7600), комплект драйверов для набора микросхем Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1025, драйвер видеокарты — ATI Catalyst 10.2.

Хочется обратить ваше внимание на некоторое изменение конфигурации тестовой системы. Уже второй комплект креплений кулера Cooler Master GeminII вышел из строя, и нам пришлось искать ему замену. В обзорах материнских плат не нашлось места для описания этого комплекта, а вообще-то я собирался его хвалить, ведь установка кулера стала заметно удобнее, чем раньше. В состав комплекта Intel Retention Bracket Set входит новая универсальная усилительная пластина и лапки, которые позволяют установить кулеры на процессоры LGA1366, 1156 и 775. Комплект можно использовать для установки кулеров Cooler Master V10, V8, Hyper Z600/Z600R/Z600 Black, Hyper N620/N520, Hyper 212, GeminII S.

С новым креплением процесс установки и демонтажа кулера стал проще, к сожалению, многократное повторение этих процессов разбалтывает крепления и уже не позволяет плотно закрепить кулер на процессор LGA1156. До сих пор не понимаю, для чего компании Intel понадобилось вновь изменять расстояния между крепёжными отверстиями для LGA1156, почему нельзя было использовать уже имеющиеся для LGA1366 или 775.

В качестве нового кулера мы выбрали Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100). Год назад мы уже тестировали Scythe Mugen 2 (SCMG-2000), он восхитил великолепной эффективностью, но отпугивал непростой системой крепления. Для установки кулера на процессор LGA1366 предварительно нужно было частично разобрать сокет. Обновлённая версия «Revision B» кулера оказалась лишена этого недостатка, благодаря новой усилительной пластине процесс установки стал простым и быстрым. Кстати, если у вас уже есть кулер Scythe Mugen 2 первой версии, то вы легко можете превратить его в «Revision B» с помощью комплекта креплений «SCCSMG2-1156». В этом случае вы не только получите возможность установки кулера на LGA1156, но и упростите установку на LGA1366.

Впечатления от нового кулера пока только положительные, он несложно устанавливается и эффективнее прежнего. К сожалению, кулер довольно высокий и нам пришлось отказаться от очень удобного корпуса Antec Skeleton. После демонтажа верхней части корпуса, мы теперь используем его нижнюю часть в качестве открытой тестовой платформы.

Особенности работы и разгона

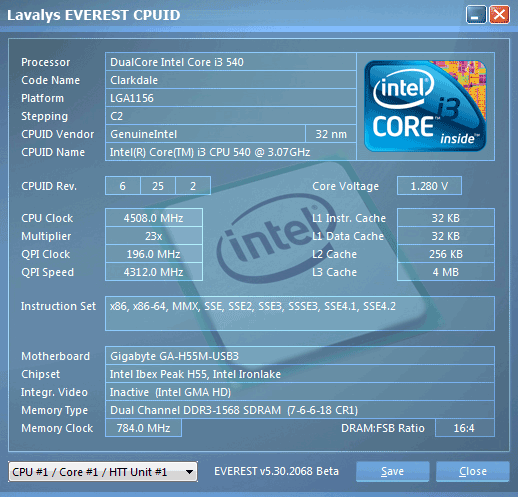

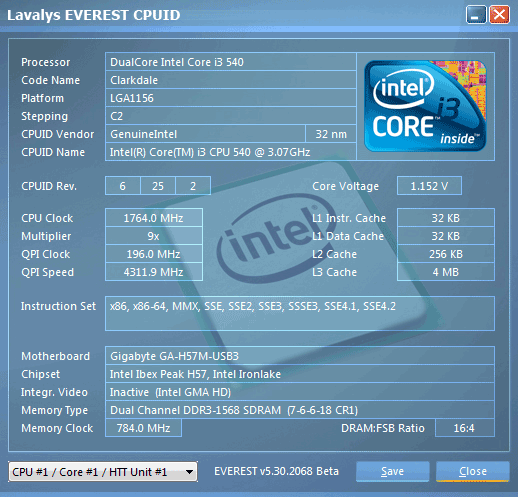

При сборке тестовых систем и работе плат в номинальном режиме не было обнаружено никаких сложностей и, уж тем более, проблем. Удался и разгон на платах, но, несмотря на появление более эффективного кулера, нам не удалось добиться более высоких результатов.

Прежде всего, мы снижаем коэффициент умножения процессора и выясняем, при каком максимальном повышении базовой частоты платы смогут обеспечить его стабильную работу. Если оставлять важные параметры BIOS в значении «Auto», то платы Gigabyte будут автоматически снижать частоту шины QPI при разгоне, стремясь удержать её близкой к номинальным 5800 МГц. В этом случае платы спокойно работают при увеличении базовой частоты до 215 МГц, если же зафиксировать множитель шины QPI на максимальном значении, то придётся ограничиться повышением базовой частоты до 205 МГц. На этой частоте платы успешно проходили проверку с помощью утилиты LinX, однако помимо проверки стабильности программа позволяет ещё и измерять производительность. И вот, что странно — во время тестов платы GA-H57M-USB3 было замечено, что после увеличения базовой частоты свыше 200 МГц скорость падает, а не растёт. Впоследствии тот же факт подтвердился и во время проверки платы GA-H55M-USB3. При увеличении базовой частоты до 200 МГц и снижении коэффициента процессора до x14 один цикл вычислений в программе LinX проходил за 102 секунды, а при увеличении частоты до 205 МГц был пройден за 148 секунд. Вместо небольшого ускорения мы получили замедление расчётов почти в полтора раза! Чтобы обнаружить момент, с которого наблюдается падение производительности, мы стали увеличивать базовую частоту, начиная с 200 МГц с шагом 1 МГц. На этот раз тест на частоте 205 МГц был пройден успешно, производительность составляла 18,8 гигафлопс, а упала на частоте 206 МГц до 11,4.

Очень странно, ведь о снижении производительности из-за перегрева или переразгона речь не идёт, поскольку итоговая частота процессора была даже ниже номинальной, мы уменьшили коэффициент умножения процессора. И нельзя сказать, что проблемы начинаются лишь с 205 или 206 МГц. На частоте 201 МГц вдруг стал очень медленно вращаться вентилятор процессорного кулера. Оказалось, что плата фиксировала отрицательную температуру процессора и поэтому не повышала обороты под нагрузкой. Тесты на частоте 202 МГц были пройдены успешно, но лишь со второй попытки, во время первого старта плата сбросила настройки, жалуясь на переразгон. Очевидно, что после 200 МГц с платами происходит что-то странное, поэтому неудивительно, что и на частоте 200 МГц нам не удалось добиться стабильной работы плат при разгоне.

Формально работа процессора при увеличении базовой частоты до 200 МГц и без снижения его коэффициента умножения возможна на обеих платах Gigabyte. При этом его частота достигнет 4,6 ГГц, однако требуется снижать частоту шины QPI. В обзоре платы Asus P7H57D-V EVO было наглядно показано, что это негативно сказывается на производительности. Возможен и иной вариант, когда частота шины QPI максимальна, но тогда нужно снижать частоту работы памяти. Этот случай мы тоже протестировали в обзоре платы MSI H57M-ED65 и он тоже приводит к снижению скорости работы многих приложений. Пожалуй, пора смириться с тем, что максимальный разгон нашего экземпляра процессора Intel Core i3-540 составляет 4,5 ГГц. Этот результат был без труда достигнут на обеих платах Gigabyte при увеличении базовой частоты до 196 МГц.

В отличие от MSI H57M-ED65, платы Gigabyte позволяют сохранить работоспособность процессорных технологий энергосбережения Intel даже при разгоне с изменением напряжений. При отсутствии нагрузки будет снижаться коэффициент умножения процессора и подаваемое на него напряжение.

Нужно особо отметить, что никакой разницы в процессе и результатах разгона плат Gigabyte обнаружено не было, несмотря на то, что они базируются на двух разных, хотя и родственных наборах микросхем.

Сравнение производительности

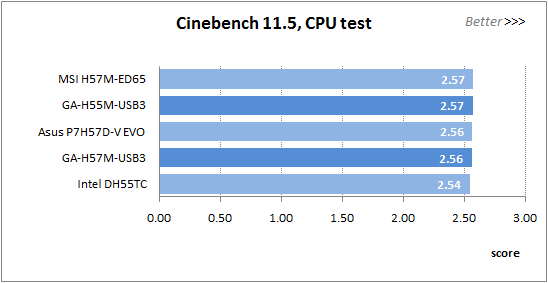

Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях и при разгоне. Первый режим интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS оптимальные параметры и больше ничего не меняют. Вот и мы проводим проверку, практически никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию значения. Для сравнения мы воспользовались результатами, полученными ранее во время тестов материнских плат Asus P7H57D-V EVO, Intel DH55TC и MSI H57M-ED65. На диаграммах результаты плат отсортированы от лучшего значения к худшему, а показания плат Gigabyte выделены более тёмным цветом.

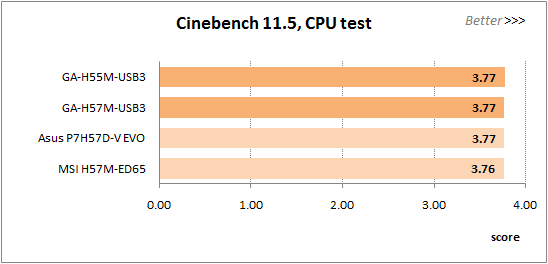

Недавно появилась новая версия программы Cinebench 11.5, мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.

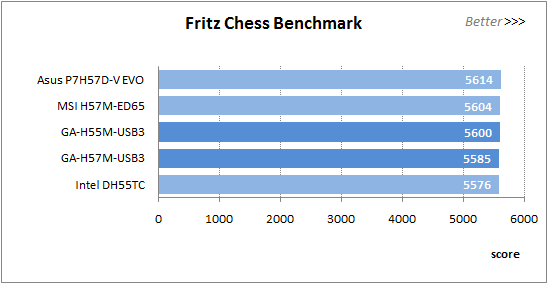

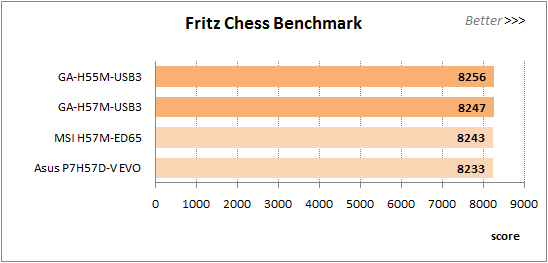

Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.

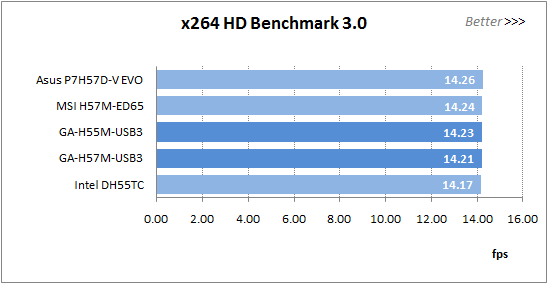

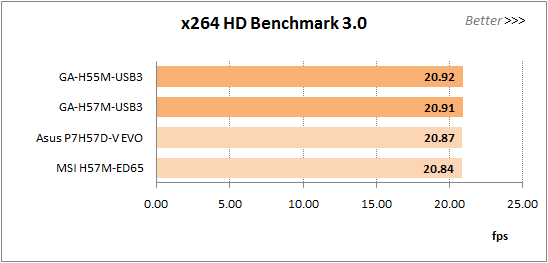

В тесте x264 HD Benchmark 3.0 небольшой видеоклип кодируется в два прохода, а весь процесс повторяется четыре раза. Усреднённые результаты второго прохода представлены на диаграмме.

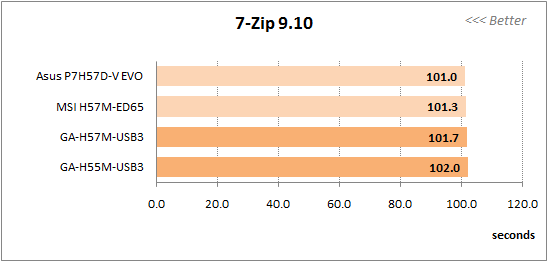

В тесте на архивацию данных файл размером в один гигабайт упаковывается с использованием алгоритмов LZMA2, остальные параметры сжатия остаются в значениях по умолчанию.

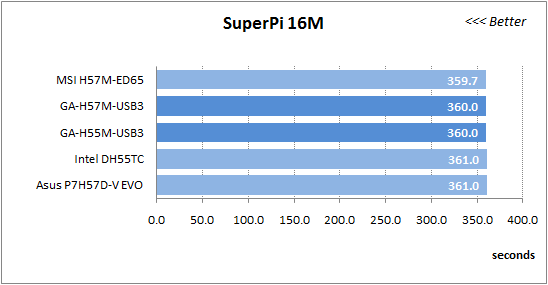

Как и в тесте на сжатие, чем быстрее будет выполнен расчёт 16 миллионов знаков числа Пи, тем лучше. Это единственный тест, где количество ядер процессора не играет никакой роли, нагрузка однопоточная.

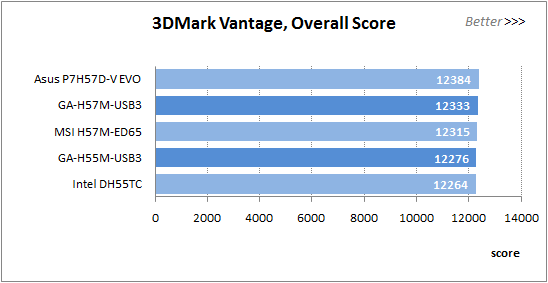

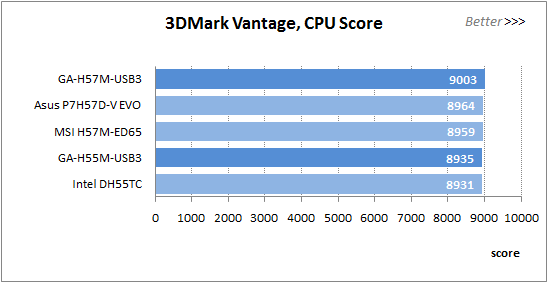

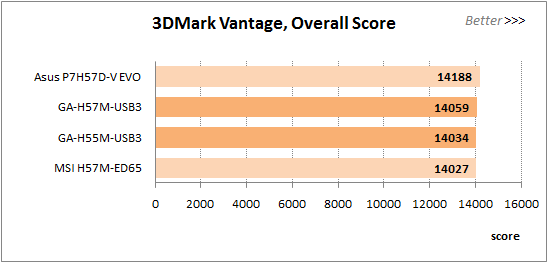

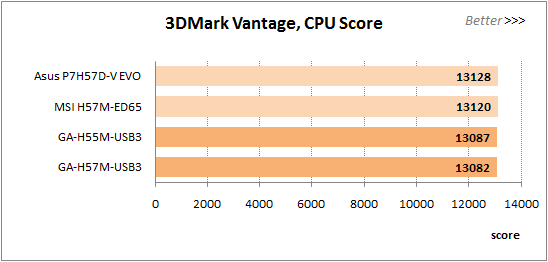

Комплексные тесты производительности одновременно хороши и плохи тем, что они комплексные, однако тест 3DMark Vantage завоевал широкую популярность. На диаграмме представлен результат трёхкратного прохождения цикла тестов.

Поскольку видеокарта в наших обзорах не разгоняется, на следующей диаграмме использованы лишь результаты процессорных тестов 3DMark Vantage.

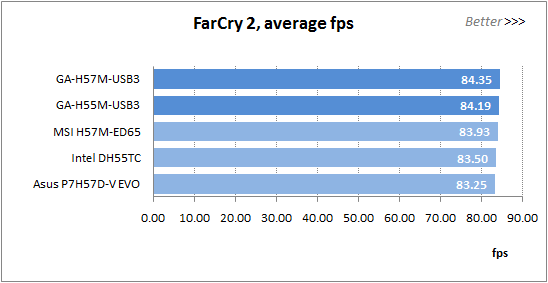

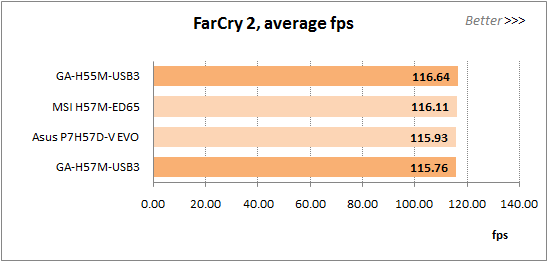

С помощью встроенного теста FC2 Benchmark Tool проводим десятикратный проход карты Ranch Small при разрешении 1280x1024 со средними и высокими настройками качества и использовании DirectX 10.

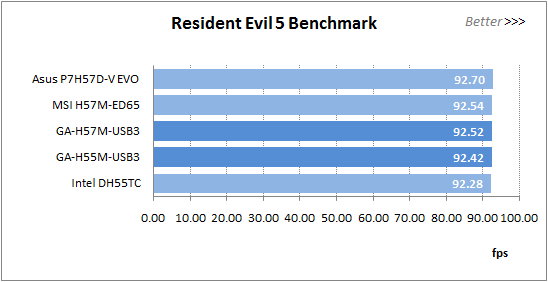

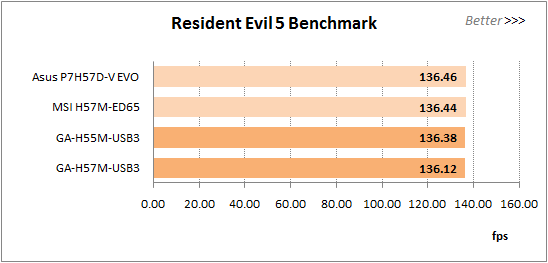

Игра Resident Evil 5 тоже обладает встроенным тестом для замеров производительности. Её особенность в том, что она превосходно использует возможности многоядерных процессоров. Тесты проводятся в режиме DirectX 10, при разрешении 1280x1024 со средними настройками качества, результаты пятикратного прохода усредняются.

Тот же самый набор тестов был проведён при разгоне процессора до 4,5 ГГц, а память работала на частоте 1564-1568 МГц с таймингами 6-6-6-18-1T. На этот раз в сравнении не участвует плата Intel, поскольку она не умеет разгонять.

Мы уже неоднократно отмечали, что производительность материнских плат, основанных на одном и том же наборе логики и работающих в одинаковых условиях, практически не отличается друг от друга. Это справедливо как для работы плат в номинальных режимах, так и при разгоне процессора и памяти. В данном случае итоги тестов дополнительно наглядно показывают, что наборы микросхем Intel H55 Express и H57 Express настолько близки, что никакой разницы не видно не только между двумя платами Gigabyte, но и между платами других производителей на тех же чипсетах.

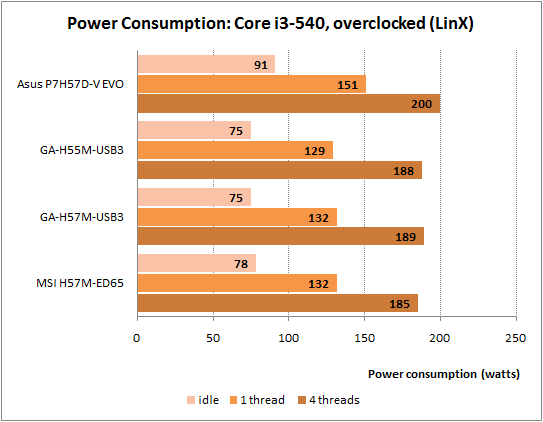

Замеры энергопотребления

Измерение энергопотребления проводилось с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803. Прибор включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к жёсткому диску. Нагрузка на процессор Intel Core i3-540 создаётся с помощью программы «LinX». Для большей наглядности были построены диаграммы роста энергопотребления при работе систем в номинальном режиме и при разгоне, в зависимости от роста уровня нагрузки на процессор при изменении количества вычислительных потоков утилиты «LinX». На диаграммах платы расположены в алфавитном порядке.

Энергопотребление полноразмерной платы Asus P7H57D-V EVO заметно выше, чем у всех остальных, но это уникальная, максимально функциональная плата LGA1156 и ей простительно. Что касается всех остальных плат, в том числе и Gigabyte, то их энергоэффективность очень близка. Можно лишь отметить чуть более высокую экономичность плат Intel DH55TC и MSI H57M-ED65 при работе в номинальном режиме.

Послесловие

По результатам нашей проверки материнские платы Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3 оставили о себе очень хорошее впечатление. Платы понравились ещё во время внешнего осмотра, не разочаровали при разгоне процессора и памяти, их производительность и энергопотребление находится примерно на том же уровне, что и у большинства других протестированных плат. По набору своих возможностей платы уступают лишь Asus P7H57D-V EVO, но, как мы неоднократно подчёркивали, эта плата является уникальной, а потому её цена довольно высока. Что касается плат Gigabyte, то они представляют довольно удачное и гармоничное сочетание всех необходимых современным платам возможностей и интерфейсов, включая набирающий популярность стандарт USB 3.0. В копилку достоинств можно добавить богатые возможности BIOS, неплохие результаты разгона и беспроблемную работу. В этом отношении платы выгодно отличаются даже от MSI H57M-ED65, которая запомнилась множеством мелких недостатков, не говоря уже о катастрофически урезанной по возможностям плате Intel DH55TC. Вместе с тем, нелишним будет обратить внимание и на другие платы Gigabyte, в частности, упомянутые в начале этого обзора. Вполне возможно, что какая-то из них сможет лучше соответствовать вашим возможностям и потребностям. С практической точки зрения ни в разгоне, ни в производительности разницы между платами на наборах логики Intel H55 Express и H57 Express нет вообще, и это хорошо видно по итогам тестов.

Другие материалы по данной теме

AMD 890GX в действии: платы ASUS M4A89GTD PRO/USB3 и Gigabyte 890GPA-UD3H

MSI H57M-ED65 — microATX-плата на базе Intel H57 Express

Asus P7H57D-V EVO — уникальная LGA1156-плата