Ваш город: Москва

Обзор пары флагманских плат Gigabyte: GA-P55A-UD6 и GA-P55A-UD7

Предисловие

В последнее время мы практикуем изучение материнских плат сериями. Появился набор логики Intel X58 Express и соответствующие процессоры — мы последовательно тестируем одну за другой основанные на этом чипсете платы. Основные модели известных производителей уже рассмотрены и интерес угасает? К тому моменту анонсирована новая платформа, и мы приступаем к тестам плат, базирующихся на микросхемах Intel P55 Express. У такого метода есть свои преимущества, есть и недостатки, поэтому этим летом мы планируем попробовать иной подход, у которого тоже есть свои «за» и «против». Собираемся взять сразу несколько плат и рассмотреть их в одном большом обзоре. Но что делать, если текущая серия статей о платах на логике Intel H55/H57 Express ещё не завершена, но в тестах возникла пауза, а комплект плат для нового большого сравнения ещё не собран? Как вариант, можно вновь обратиться к уже рассмотренной группе плат, но изучить новые модели, которые появились уже после завершения нашей серии статей.

Старшую плату компании Gigabyte в линейке, базирующейся на логике Intel P55 Express — Gigabyte GA-P55-UD6 — мы рассмотрели в числе первых. Однако с тех пор появилась новая модель платы, в названии которой обнаружилась дополнительная буква «A» — Gigabyte GA-P55A-UD6. Это означает, что способности платы расширены поддержкой набирающих популярность, перспективных стандартов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Кроме того, к настоящему моменту флагман сменился, теперь старшей платой является Gigabyte GA-P55A-UD7. Возможности этих двух плат мы и изучим в этом обзоре.

Знакомимся с Gigabyte GA-P55A-UD6

Материнская плата Gigabyte GA-P55A-UD6 поставляется в крупной коробке с ручкой для удобства. Переднюю крышку можно откинуть, чтобы рассмотреть плату через большое прозрачное окошко.

На обратной стороне упаковки можно найти краткое описание возможностей, преимуществ и особенностей платы, а также фирменных утилит компании Gigabyte.

Внутри все аксессуары размещены в отдельной двухсекционной коробочке, в их числе:

шлейф PATA;

четыре SATA-кабеля с металлическими защёлками, два кабеля с Г-образными разъёмами, а ещё два с прямыми;

комплект с планками и кабелями для подключения пары внешних Serial ATA устройств;

гибкий мостик для объединения двух видеокарт в режиме SLI;

заглушка на заднюю панель (I/O Shield);

книжечка с краткими инструкциями по сборке на 18 языках, включая русский;

руководство пользователя;

инструкции по использованию Smart TPM;

брошюрка о комплекте утилит Smart6;

DVD-диск с программным обеспечением и драйверами;

наклейки на системный блок с логотипами Gigabyte и Dolby Home Theater.

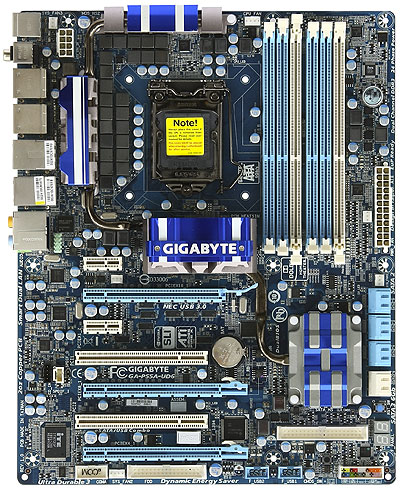

Саму плату внутри упаковки дополнительно защищает отлитый по форме пластиковый кожух, а выглядит она очень похожей на свою младшую сестру, которую мы уже изучали.

Сразу бросается в глаза основная особенность платы, которая отличает её от всех остальных — шесть разъёмов для модулей памяти. Важно понимать, что это совсем не означает, что память DDR3, как и на платах на логике Intel X58 Express, сможет работать в трёхканальном режиме. И даже суммарный объём памяти, который способна поддерживать плата, не выше обычного, он по-прежнему равен 16 ГБ, как и на других платах, основанных на чипсете Intel P55 Express. Просто этот же объём можно набрать большим количеством модулей памяти, вот и всё. При этом имеется ряд ограничений, в частности, нужно использовать односторонние модули, если будут задействованы все шесть разъёмов.

Есть и ещё одна особенность, которая напоминает о платах на логике Intel X58 Express — это конструкция системы охлаждения. Глядя на неё, создаётся впечатление, что плата использует традиционную схему из связки северного и южного мостов, между тем, мы знаем, что чипсет Intel P55 Express включает лишь одну микросхему. Если посмотреть на схему расположения элементов платы Gigabyte GA-P55A-UD6, становится понятно, что её дизайн очень существенно переработан по сравнению с большинством других плат на этом наборе логики. Микросхема чипсета была перенесена ближе к процессору, на место, где ранее располагался северный мост, её охлаждает центральный радиатор. Что касается радиатора на месте южного моста, то он накрывает лишь пару дополнительных контроллеров. Один из них — это Marvell 9128, с помощью которого реализована поддержка SATA 6 Гбит/с (разъёмы белого цвета), а второй iTE IT8213, он обеспечивает поддержку PATA. Система охлаждения выглядит впечатляюще, но она избыточна. Такая сложность и громоздкость попросту не нужна для несильно нагревающихся микросхем чипсета и дополнительных контроллеров.

Зато задняя панель платы производит очень хорошее впечатление. В отличие от многих других плат, на задней панели которых порой можно найти пустые, неиспользуемые места, здесь всё доступное пространство задействовано полностью, с пользой и без остатка. Для этого потребовалось задействовать ещё несколько дополнительных контроллеров и в результате мы видим:

разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;

коаксиальный и оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC889;

два порта IEEE1394 (FireWire), реализованные благодаря контроллеру T.I. TSB43AB23, третий порт можно найти в виде разъёма на плате;

два порта eSATA/USB Combo выведены благодаря возможностям контроллера JMicron JMB362;

десять портов USB, включая два eSATA/USB и пару USB 3.0 (разъёмы синего цвета), реализованные благодаря контроллеру NEC D720200F1, а ещё четыре можно подключить к двум внутренним разъёмам на плате;

два разъёма локальной сети (сетевые адаптеры построены на гигабитных контроллерах Realtek RTL8111D).

Завершим рассмотрение возможностей платы Gigabyte GA-P55A-UD6 детальным перечнем её технических характеристик.

Очевидно, что для разработки своей первой флагманской платы инженеры Gigabyte приложили немало усилий и в целом их старания оправдались — плата впечатляет. Дизайн платы коренным образом отличается от большинства других, это касается как переноса микросхемы чипсета, так и наличия шести разъёмов для модулей памяти. Стандартные возможности набора логики существенно расширены с помощью большого количества дополнительных контроллеров, благодаря которым появилась поддержка IEEE1394 (FireWire), USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, реализованы порты eSATA/USB Combo на задней панели. Не будем забывать о 24-фазном преобразователе питания процессора, который может динамически менять количество активных фаз в зависимости от нагрузки, о кнопках прямо на плате, индикаторе POST-кодов и информационных светодиодах, об усиленном питании, которое способны обеспечить порты USB и об увеличенной толщине медных проводников. Интересующиеся могут ознакомиться с блок-схемой, которая наглядно показывает, каким образом соединены отдельные элементы, подключены контроллеры и выведены разъёмы на плате Gigabyte GA-P55A-UD6, мы же переходим к изучению нового флагмана линейки плат Gigabyte, базирующихся на логике Intel P55 Express.

Рассматриваем Gigabyte GA-P55A-UD7

Как бы ни была велика коробка платы Gigabyte GA-P55A-UD6, но упаковка платы Gigabyte GA-P55A-UD7 больше по всем габаритным размерам.

Слегка изменился и набор компонентов, который прилагается к плате. По сравнению с Gigabyte GA-P55A-UD6 добавился жёсткий мостик для объединения трёх видеокарт в режиме SLI, появился дополнительный модуль системы охлаждения на тепловых трубках, но исчезло руководство по модулю аппаратного шифрования Smart TPM, которого нет на плате Gigabyte GA-P55A-UD7. К слову, плата с точно такими же возможностями, как у Gigabyte GA-P55A-UD6, но без модуля TPM, называется Gigabyte GA-P55A-UD6-C.

Пора познакомиться с новой старшей платой в линейке, узнать, как выглядит Gigabyte GA-P55A-UD7.

И вновь мы видим систему охлаждения, состоящую из четырёх радиаторов, соединённых тепловыми трубками. Если не использовать жидкостное охлаждение, то на центральный радиатор можно установить дополнительный модуль, входящий в комплект платы, который поможет рассеивать тепло и отводить его за пределы системного блока. Опять избыточность и ненужная сложность? На этот раз ничуть, плате действительно необходимо усиленное охлаждение, что становится понятно, если взглянуть на схему расположения элементов. На этот раз микросхема чипсета осталась на своём месте, там, где раньше находился южный мост, и крупный, но невысокий радиатор над ней вполне оправдан. А на месте северного моста находится микросхема NVIDIA NF200, которая, как нам известно, отличается горячим нравом — высоким энергопотреблением и тепловыделением.

Появление дополнительного контроллера шины PCI Express тоже вполне объяснимо. На плате Gigabyte GA-P55A-UD6 имеется три разъёма для видеокарт, но только первый может работать на полной скорости PCI Express 2.0 x16. Если объединить две видеокарты, то они переключатся на формулу 8x/8x, а на долю третьей видеокарты, которая может использоваться, к примеру, для физических расчётов, остаётся лишь четыре линии PCI-E. Благодаря контроллеру NVIDIA NF200 сразу две видеокарты на плате Gigabyte GA-P55A-UD7 могут работать на полной скорости и лишь при использовании трёх или четырёх карт слоты будут переключаться в режим PCI Express x8.

Кроме того, плата оснащена большим количеством разъёмов для подключения накопителей. Шесть портов Serial ATA обеспечивает набор логики, ещё два порта SATA и разъём PATA с поддержкой двух устройств появились благодаря контроллеру Gigabyte SATA2. Два порта SATA 6 Гбит/с. обеспечивает контроллер Marvell 9128, а на задней панели можно найти ещё два порта eSATA/USB Combo, которые выведены благодаря возможностям контроллера JMicron JMB362. Всего к плате можно подключить двенадцать накопителей SATA и два PATA! Кстати, задняя панель выглядит точно так же и включает тот же впечатляюще богатый набор разъёмов, что мы уже видели на плате Gigabyte GA-P55A-UD6.

Тем нашим читателям, кто любит докопаться до сути, предложим ознакомиться с блок-схемой внутреннего устройства платы Gigabyte GA-P55A-UD7, а большинству будет достаточно таблицы с подробными техническими характеристиками.

Как бы мы ни восхищались широким спектром возможностей платы Gigabyte GA-P55A-UD6, но у Gigabyte GA-P55A-UD7 есть всё то же самое и ещё немного сверх того. В числе отличий дополнительная пара портов SATA, контроллер NVIDIA NF200, мост PLX PEX8608, с помощью которого подключены контроллеры USB 3.0, SATA 6 Гбит/с и появился разъём PCI Express 2.0 x1. Не хватает разве что модуля TPM и шести разъёмов для памяти. Но модуля аппаратного шифрования нет и у платы Gigabyte GA-P55A-UD6-C, что касается памяти, то четырёх разъёмов вполне достаточно, чтобы набрать максимальный суммарный объём в 16 ГБ, который способна поддерживать плата.

Изучаем BIOS Setup

Обычно мы детально рассматриваем возможности BIOS материнских плат, при этом современные технологии и наш многолетний опыт позволяют обеспечить достаточно высокое качество изображений при сравнительно небольшом «весе» каждой картинки. Однако далеко не всех читателей интересуют такие подробности, а «перелистывание» множества экранов вызывает утомление и даже раздражение. В связи с этим снимки BIOS с нашими комментариями вынесены на отдельную страницу, и мы приглашаем всех желающих с ними ознакомиться.

Обзор возможностей BIOS плат Gigabyte GA-P55A-UD6 и GA-P55A-UD7

Уже довольно давно у нас не возникало никаких серьёзных претензий к возможностям BIOS материнских плат Gigabyte, нет их и на этот раз, а вот некоторые замечания имеются. Непонятно, зачем нужно прятать некоторые параметры за сочетанием клавиш «Ctrl-F1»? Было бы очень неплохо, если бы в разделе «PC Health Status» можно было проконтролировать значения всех напряжений, которыми способна управлять плата. Будет полезной возможность настройки вручную скорости вращения процессорного вентилятора от температуры прямо в BIOS, без помощи программ и утилит в операционной системе. Не помешает расширить возможности «Q-Flash Utility». Как информационные — программа могла бы сообщать более подробные сведения о текущей и прошиваемой версии BIOS, так и возможности по работе с двумя микросхемами «Dual BIOS».

В противовес этим нескольким замечаниям в BIOS плат Gigabyte можно обнаружить множество достоинств. Количество доступных для изменения параметров очень велико, они удобно разбиты по разделам, при необходимости часть выносится на отдельные страницы. Хороша информационная составляющая, мы знаем значения всех основных множителей, частот и напряжений, таймингов памяти. BIOS плат Gigabyte прост, удобен, понятен, не будет преувеличением сказать, что с ним приятно работать.

Конфигурация тестовой системы

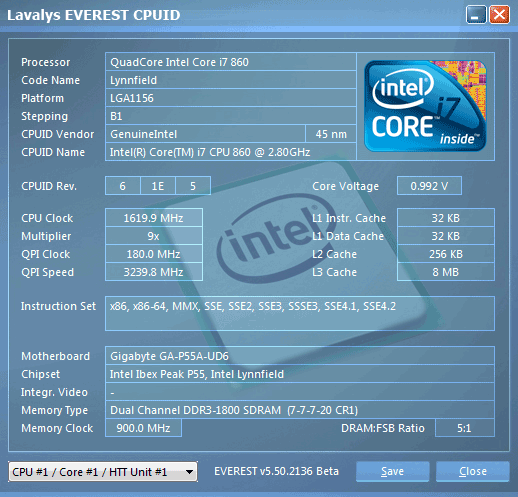

Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:

Материнские платы:

Gigabyte GA-P55A-UD6 rev. 1.0 (LGA1156, Intel P55 Express, версия BIOS F9 12.05.10);

Gigabyte GA-P55A-UD7 rev. 1.0 (LGA1156, Intel P55 Express, версия BIOS F5 12.05.10);

Процессор — Intel Core i7-860 (2,8 ГГц, Lynnfield, sSpec: SLBJJ, напряжение питания 1,16875 В);

Память — 2 x 2048 Мбайт OCZ DDR3 PC3-12800 Blade Series Low Voltage OCZ3B1600LV2GK, (1600 МГц, 6-6-6-24, напряжение питания 1,65 В);

Видеокарта — HIS HD 5850, H585F1GDG (ATI Radeon HD 5850, Cypress, 40нм, 725/4000 МГц, 256-битная GDDR5 1024 МБ);

Дисковая подсистема — Seagate Barracuda XT, ST32000641AS (2 ТБ, SATA 6 Гбит/с, 7200 об./мин, кэш 64 МБ);

Оптические накопители — DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7173A;

Система охлаждения — Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100);

Термопаста — Zalman CSL 850;

Блок питания — OCZ GameXStream OCZGXS700 (700 Вт) с вентилятором Zalman ZM-F3;

Корпус — открытый тестовый стенд.

В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 Ultimate 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.1, Build 7600), комплект драйверов для набора микросхем Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1025, драйвер видеокарты — ATI Catalyst 10.4.

Особенности работы и разгона

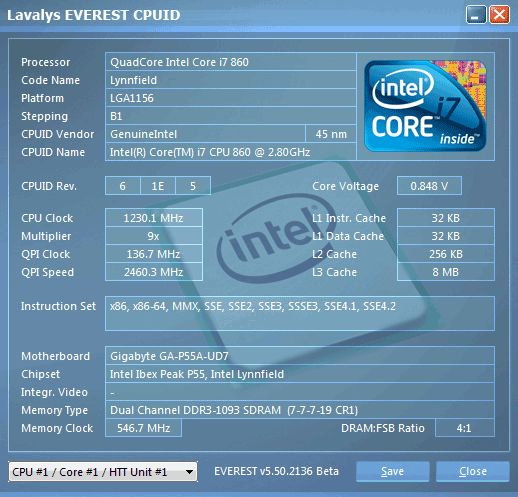

О работе обеих плат Gigabyte в номинальном режиме было бы нечего сказать, если бы не один нюанс. Никаких сложностей не возникло ни на этапе сборки тестовых систем, ни в процессе проверки работоспособности, однако об одной особенности всё же стоит упомянуть. Обе платы завышают базовую частоту с номинальных 133 до 136,7 МГц.

Подобное лёгкое завышение базовой частоты, которое ведёт к повышению всех связанных частот: процессора, памяти и т.д., мы видели не раз на самых разных платах многих производителей. Понятно, что никаких проблем со стабильностью при этом не возникает, однако не составляет труда отказаться от подобного нарушения номинальных условий работы системы. Для этого нужно всего лишь в явном виде указать в BIOS, что базовая частота равна 133 МГц путём установки для параметра «Base Clock (BCLK) Control» значения «Enabled».

Процессор Intel Core i7-860 поддерживает технологию «Intel Turbo Boost», поэтому при высокой нагрузке его коэффициент умножения увеличивается до x22.

Если нагрузка невелика, то множитель может повышаться до x26, однако такое значение появлялось эпизодически, а чаще всего коэффициент умножения фиксировался на значении x25.

При разгоне процессора тоже не возникло никаких сложностей, тем более, что нам давно известны его возможности. Нужно напомнить, что основы, терминологию и примерный алгоритм действий при разгоне процессоров мы рассматривали в статье «Руководство по разгону Lynnfield на материнской плате Asus P7P55D Deluxe». Конечно, в обзоре, прежде всего, описывалась материнская плата Asus P7P55D Deluxe и процессор Intel Core i7-860, однако базовые принципы разгона платформы LGA1156 одинаковы, и вы легко найдёте соответствия описанию в параметрах своей модели системной платы и своего процессора.

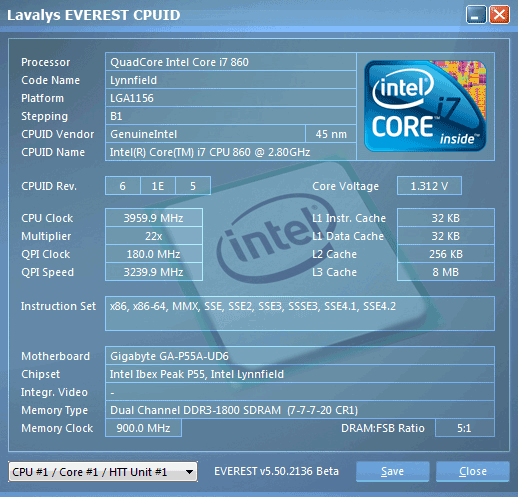

У нас несколько изменилась конфигурация тестовой системы по сравнению с опубликованной ранее серией статей о платах на логике Intel P55 Express. Вместо видеокарты ATI Radeon HD 4890 теперь используется ATI Radeon HD 5850, а процессорный кулер Cooler Master GeminII сменил Scythe Mugen 2 Revision B. Поэтому мы попробовали увеличить разгон процессора свыше ранее достигнутых значений, но в итоге всё же пришлось вернуться к прежним показателям. Если ограничить повышение коэффициента умножения процессора значением x22, чего можно добиться установки для параметра «C3/C6/C7 State Support» значения «Disabled», то базовую частоту можно увеличить до 180 МГц. При этом частота процессора возрастёт до 3,96 ГГц, а память сможет работать на частоте 1800 МГц с таймингами 7-7-7-20-1T.

На обеих платах для этого потребовалось лишь на 0,1 В увеличить напряжение на процессоре.

При этом все процессорные энергосберегающие технологии Intel продолжали работать, снижая напряжение и коэффициент умножения процессора при отсутствии нагрузки.

Разгонять на платах Gigabyte легко и просто. Они адекватно и ожидаемо реагируют на изменение значений параметров BIOS, в процессе разгона процессора и памяти не возникло никаких непредвиденных заминок или осложнений.

Сравнение производительности

Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях и при разгоне процессора и памяти. Первый режим интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS оптимальные параметры и больше ничего не меняют. Вот и мы проводим проверку, практически никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию значения. На диаграммах результаты плат отсортированы от лучшего значения к худшему.

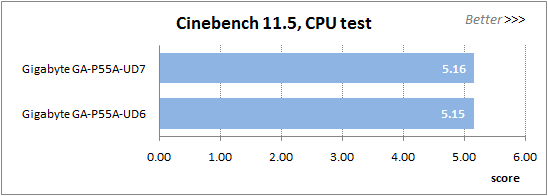

Недавно появилась новая версия программы Cinebench 11.5, мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.

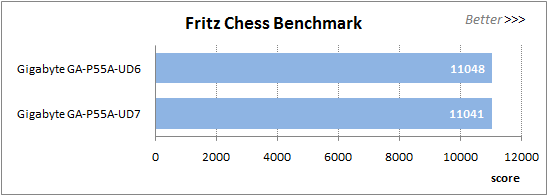

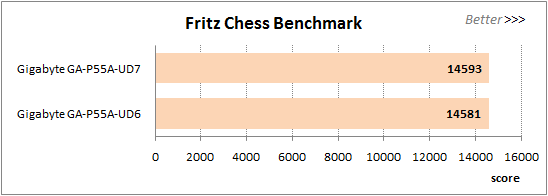

Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.

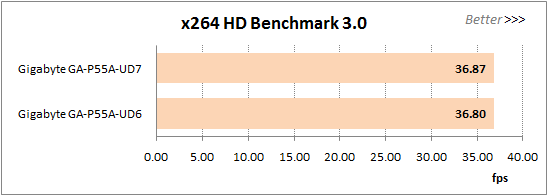

В тесте x264 HD Benchmark 3.0 небольшой видеоклип кодируется в два прохода, а весь процесс повторяется четыре раза. Усреднённые результаты второго прохода представлены на диаграмме.

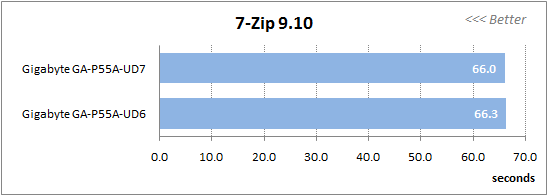

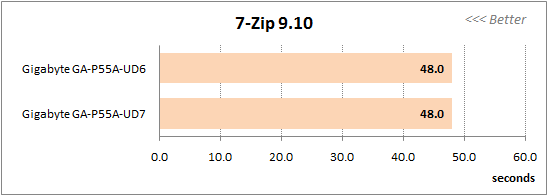

В тесте на архивацию данных файл размером в один гигабайт упаковывается с использованием алгоритмов LZMA2, остальные параметры сжатия остаются в значениях по умолчанию.

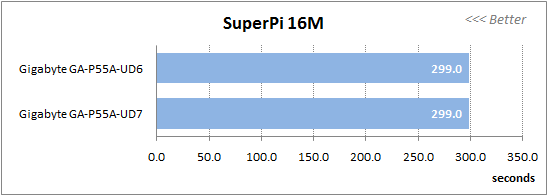

Как и в тесте на сжатие, чем быстрее будет выполнен расчёт 16 миллионов знаков числа Пи, тем лучше. Это единственный тест, где количество ядер процессора не играет никакой роли, нагрузка однопоточная.

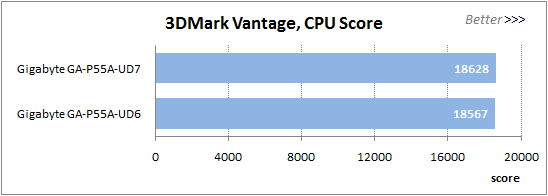

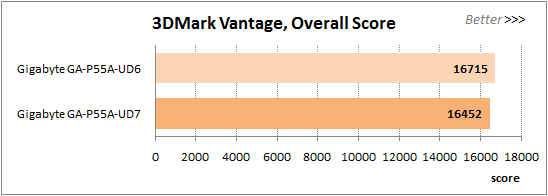

Комплексные тесты производительности одновременно хороши и плохи тем, что они комплексные, однако тест 3DMark Vantage завоевал широкую популярность. На диаграмме представлен результат трёхкратного прохождения цикла тестов.

Поскольку видеокарта в наших обзорах не разгоняется, на следующей диаграмме использованы лишь результаты процессорных тестов 3DMark Vantage.

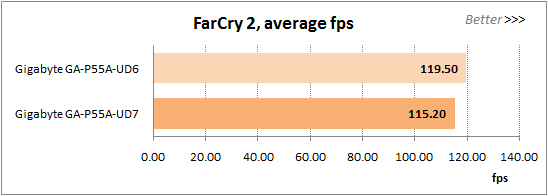

С помощью встроенного теста FC2 Benchmark Tool проводим десятикратный проход карты Ranch Small при разрешении 1280x1024 со средними и высокими настройками качества и использовании DirectX 10.

Игра Resident Evil 5 тоже обладает встроенным тестом для замеров производительности. Её особенность в том, что она превосходно использует возможности многоядерных процессоров. Тесты проводятся в режиме DirectX 10, при разрешении 1280x1024 со средними настройками качества, результаты пятикратного прохода усредняются.

Мы уже неоднократно отмечали, что даже разные материнские платы, основанные на одинаковых или родственных наборах логики, в равных условиях сравнения демонстрируют очень близкие результаты. Тем более это утверждение оказывается верным, когда мы сравниваем платы одного производителя, в этом случае производительность фактически одинакова, разница не превышает половины процента. Однако на этот раз можно увидеть пару отличий, для наглядности мы даже выделили цветом эти два результата, показанных платой Gigabyte GA-P55A-UD7. Разницу в тесте 3DMark Vantage можно даже не заметить, она всего лишь около полутора процентов, а вот в игре FarCry 2 она существенней и составляет уже более трёх процентов. Запомним эти значения, но пока оставим их без комментариев. Проведём тот же самый набор тестов при разгоне процессора и памяти.

И вновь мы видим очень близкие, порой совершенно одинаковые результаты, показанные платами, но наблюдается та же заметная разница в тех же двух тестах, что мы уже видели при сравнении плат в номинальном режиме работы. Что объединяет эти два теста? В них значительную роль играет производительность видеокарты, но мы не меняли параметры её работы и скорость должна быть одинаковой. А в чём отличия между платами с точки зрения работы видеокарты? В том, что на плате Gigabyte GA-P55A-UD7 используется дополнительный контроллер шины PCI Express NVIDIA NF200, а на плате Gigabyte GA-P55A-UD6 его нет. Пожалуй, именно в этом стоит искать объяснение более медленной работе видеокарты на плате Gigabyte GA-P55A-UD7. Дополнительный контроллер вносит дополнительные задержки. Причём на итоговое значение 3DMark Vantage оказывают влияние результаты процессорных тестов, где платы равны, поэтому отличия сглаживаются, разница составляет лишь примерно полтора процента. Результаты игрового теста FarCry 2 в основном зависят от видеокарты, поэтому разница вдвое выше, более трёх процентов.

Скорость USB 3.0

Впервые замеры скорости работы USB 3.0 на различных системных платах мы провели относительно недавно. Итоги проверки оказались довольно предсказуемыми, десятикратного роста скорости по сравнению с USB 2.0 мы не увидели, однако ускорение оказалось очень заметным, обмен данными проходил в 3-4 раза быстрее. Лучше всего в этих тестах проявила себя плата Asus P7H57D-V EVO, которая использует специальный мост PLX PEX 8608 для подключения контроллеров SATA 6 Гбит/с и USB 3.0. На плате Gigabyte GA-P55A-UD7 тоже используется этот мост, посмотрим, насколько будут отличаться показанные ею результаты, однако наибольший интерес вызывала проверка платы Gigabyte GA-P55A-UD6.

На блок-схеме внутреннего устройства плат Gigabyte GA-H55M-USB3 и GA-H57M-USB3 мы видели необычную реализацию подключения дополнительного контроллера USB 3.0. Судя по схеме, он имеет доступ не только к шине PCI Express, которую предоставляет набор логики, но и к шине PCI Express 2.0, контроллер которой находится в процессоре. Вот только никакого дополнительного ускорения от такого оригинального способа подключения во время тестов USB 3.0 мы у этих плат не заметили. На аналогичной схеме устройства платы Gigabyte GA-P55A-UD6 ничего подобного не видно, на самом же деле доступ к шине PCI Express 2.0 у контроллеров имеется. Для управления способом подключения служит параметр «Turbo SATA3/USB3.0» в разделе «Integrated Peripherals» в BIOS. По умолчанию для этого параметра установлено значение «Auto», то есть плата может сама перевести контроллеры в ускоренный режим, если, к примеру, обнаружит подключенный жёсткий диск. Можно вручную включить турбо-режим для контроллера USB 3.0 или SATA 6 Гбит/с, либо запретить его, ограничив подключение шиной PCI Express первого поколения.

Для реализации такого оригинального способа подключения контроллеров компания Gigabyte использовала способность набора логики Intel P55 Express делить 16 линий шины PCI Express 2.0 на две группы по 8 линий, которая используется при объединении видеокарт в режимах ATI CrossFire или NVIDIA SLI. Особенность заключается в том, что при включении турбо-режима видеокарта, установленная в первый разъём PCIEX16_1, переключается на скорость PCI Express 2.0 x8. Если же мы объединяем сразу две видеокарты в разъёмах PCIEX16_1 и PCIEX8_1, что уже приводит к переходу на формулу x8/x8, то включение турбо-режима невозможно.

Было бы очень интересно оценить прирост скорости от использования турбо-режима, сравнить полученные результаты с платами, которые подключают контроллер USB 3.0 с помощью дополнительно моста и без него. Предварительные тесты показывали, что заметное ускорение действительно отмечается, к сожалению, мы не можем ознакомить вас с окончательными результатами. Оказалось, что внешний накопитель Buffalo DriveStation HD-HX1.0TU3, который мы использовали в качестве устройства с поддержкой USB 3.0, несовместим с платами Gigabyte GA-P55A-UD6. При подключении к портам USB 3.0 он либо вообще не определялся, либо показывал в тестах CrystalDiskMark 3.0 крайне низкую скорость, причём установленный внутри накопителя жёсткий диск нещадно громыхал магнитными головками, как будто диск испорчен, и они не могли считать информацию. Поначалу мы полагали, что неисправен лишь наш экземпляр платы Gigabyte GA-P55A-UD6, который использовался в тестах. Поэтому специально для проверки мы взяли другую плату, причём иную, хотя и родственную модель — Gigabyte GA-P55A-UD6-C, без модуля TPM. Однако и при её использовании накопитель считывал данные с тем же скрежетом головок и медленной скоростью.

Вполне естественно, что в качестве источника проблем в первую очередь подозрения падают на платы Gigabyte GA-P55A-UD6, поскольку тесты USB 3.0 на других платах проходили без каких-либо сложностей. Однако определённые сомнения у нас имеются по поводу накопителя Buffalo DriveStation HD-HX1.0TU3. В частности, специализированные утилиты, которые должны обновлять прошивку устройства, его просто «не видят», хотя диск определяется системой и нормально работает. Скорее всего, проблема комплексного характера и несовместимость проявляется лишь при определённом сочетании условий.

В качестве неравноценной, но всё же компенсации за отсутствие результатов проверки платы Gigabyte GA-P55A-UD6, мы добавили на диаграммы результаты платы ASRock H55 Extreme3. Обзор платы ещё не готов и неизвестно, когда он появится, однако данные о скорости USB 3.0 уже имеются. Плата интересна с той точки зрения, что на ней используется контроллер Fresco Logic FL1000G, в отличие от всех остальных плат, где поддержка USB 3.0 реализована с помощью контроллера NEC. Мост PLX на плате ASRock отсутствует.

Результаты наших тестов показывают, что разница в скорости при использовании различных контроллеров USB 3.0 невелика. Очень заметный прирост производительности по сравнению с USB 2.0 наблюдается во всех вариантах, но более полно возможности нового интерфейса раскрываются лишь в том случае, если для подключения платы используют дополнительный мост.

Замеры энергопотребления

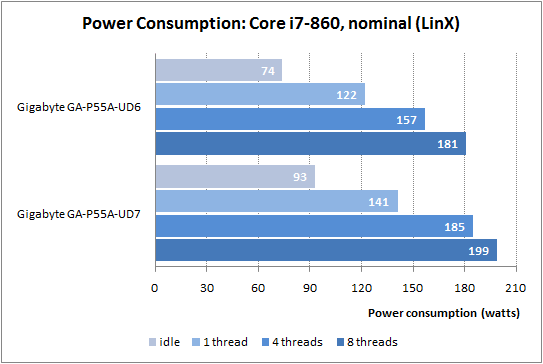

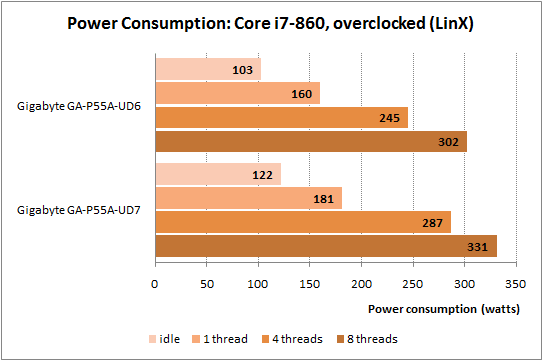

Измерение энергопотребления проводилось с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803. Прибор включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к жёсткому диску. Нагрузка на процессор Intel Core i7-860 создаётся с помощью программы «LinX». Для большей наглядности были построены диаграммы роста энергопотребления при работе систем в номинальном режиме и при разгоне, в зависимости от роста уровня нагрузки на процессор при изменении количества вычислительных потоков утилиты «LinX». На диаграммах платы расположены в алфавитном порядке.

Конечно, мы заранее знали, что плата Gigabyte GA-P55A-UD7 будет потреблять больше, из-за наличия горячего дополнительного контроллера NVIDIA NF200, однако результаты сравнения всё равно расстраивают. Чаще всего разница в энергопотреблении между платами составляет порядка 20 Вт, но в отдельных случаях может быть намного выше. С другой стороны, интересно сравнить полученные сегодня результаты с теми, что были зафиксированы несколько месяцев назад, когда мы вели серию статей о материнских платах различных производителей, базирующихся на комплекте логики Intel P55 Express. Получается, что с тех пор суммарное энергопотребление нашей тестовой системы снизилось примерно на 40 Вт, в основном за счёт замены видеокарты ATI Radeon HD 4890 на ATI Radeon HD 5850.

Послесловие

Несмотря на отдельные разочаровывающие моменты, в целом обе платы Gigabyte оставили о себе очень неплохое впечатление. Это две старшие модели, а потому они лучше большинства просто по определению. Платы не создают проблем при сборке и в номинальных режимах работы, кроме того, они легко позволят разогнать систему или подстроить производительность до необходимого уровня благодаря развитым и удобным возможностям BIOS. У плат большое количество дополнительных контроллеров, включая весьма актуальные на сегодняшний день SATA 6 Гбит/с и USB 3.0. Немного парадоксально, но сказанное в том числе означает, что платы не будут пользоваться очень большим спросом. Для многих пользователей расширенный список возможностей плат покажется избыточным, а флагманские модели всегда дороже среднего уровня.

Давайте прикинем, для каких категорий пользователей будут особо интересны изученные сегодня платы. Благодаря шести разъёмам для модулей памяти плата Gigabyte GA-P55A-UD6 предоставляет редкую возможность набрать большой суммарный объём памяти с помощью планок не самой высокой ёмкости. Несколько сомнительное, зато уникальное преимущество, других плат с шестью разъёмами для памяти, основанных на логике Intel P55 Express, мы не встречали. У платы есть и свои минусы, она оснащена избыточно массивной системой охлаждения на тепловых трубках, её дизайн был переработан коренным образом и сильно отличается от большинства плат. Понятно, что эти моменты не могли положительно сказаться на цене платы. К тому же пользователям придётся выбирать между высокой производительностью видеокарты или контроллеров SATA 6 Гбит/с и USB 3.0, а при использовании пары видеокарт даже выбора не остаётся. Кроме того, возможны отдельные проблемы с совместимостью, наподобие тех, что встретились нам во время тестов USB 3.0. Далеко не факт, что основная вина лежит именно на материнских платах, но очевидно, что и на них в том числе.

У платы Gigabyte GA-P55A-UD7 подобных проблем не существует, поскольку контроллеры SATA 6 Гбит/с и USB 3.0 подключены через специальный мост. Ещё более массивная гибридная система охлаждения не излишество, а насущная необходимость, так как контроллер шины PCI Express выделяет заметное количество тепла, которое нужно отводить. Это негативно сказывается на энергопотреблении, зато позволяет даже паре видеокарт работать на полной, а не уменьшенной вдвое скорости интерфейса. К сожалению, мы отмечали несколько сниженную производительность именно в игровых приложениях, которая, вероятно, вызвана появлением лишних задержек из-за наличия дополнительного контроллера. В таком случае, если вы в обязательном порядке планируете объединять сразу несколько видеокарт в одной системе, можно обратить своё внимание на платы, базирующиеся на логике Intel X58 Express. Их энергопотребление высоко, но сравнимо с Gigabyte GA-P55A-UD7, а никаких ненужных задержек быть не должно.

В качестве окончательного итога можно с уверенностью сказать, что материнские платы Gigabyte GA-P55A-UD6 и GA-P55A-UD7 обязательно найдут своего покупателя. Этому будет способствовать широкий спектр возможностей плат и ряд характерных особенностей. Вместе с тем, некоторые минусы могут оказаться существенными, и далеко не всякий пользователь сможет задействовать способности плат на все 100 %. Такие платы подойдут далеко не каждому, так что делайте свой выбор осознанно.

Уточнить наличие и стоимость плат серии GA-P55A

Другие материалы по данной теме

Zotac H55-ITX WiFi — полноценная LGA1156-плата формата mini-ITX

Asus P7H55D-M EVO — небольшая, но многофункциональная плата LGA1156

Biostar TH55XE — реальная альтернатива признанным лидерам