Ваш город: Москва

Шесть системных плат на AMD 890FX: ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI

Предисловие

Благодаря статье о флагманах AMD мы уже знакомы с материнскими платами для процессоров Socket AM3, основанными на самом современном наборе микросхем, включающем северный мост AMD 890FX и южный SB850. Хороши обе платы, как Asus Crosshair IV Formula, так и Gigabyte GA-890FXA-UD7. У каждой есть свои особенности, каждая порадует богатым набором функций и возможностей, однако это старшие модели, предназначенные в основном для энтузиастов. Платы недешёвые и во многих случаях их приобретение будет нецелесообразным. Одним из наиболее существенных достоинств процессоров AMD являются их относительно невысокие цены, а потому приобретение дорогой платы может нивелировать это преимущество, если рассматривать суммарную стоимость платформы. Однако вовсе не обязательно обзаводиться флагманской моделью, чтобы воспользоваться возможностями нового набора микросхем. Сегодня мы изучим сразу несколько материнских плат, способности которых весьма широки, но при этом они отличаются достаточно демократичными ценами, что автоматически делает их интересными более широкому кругу потенциальных покупателей.

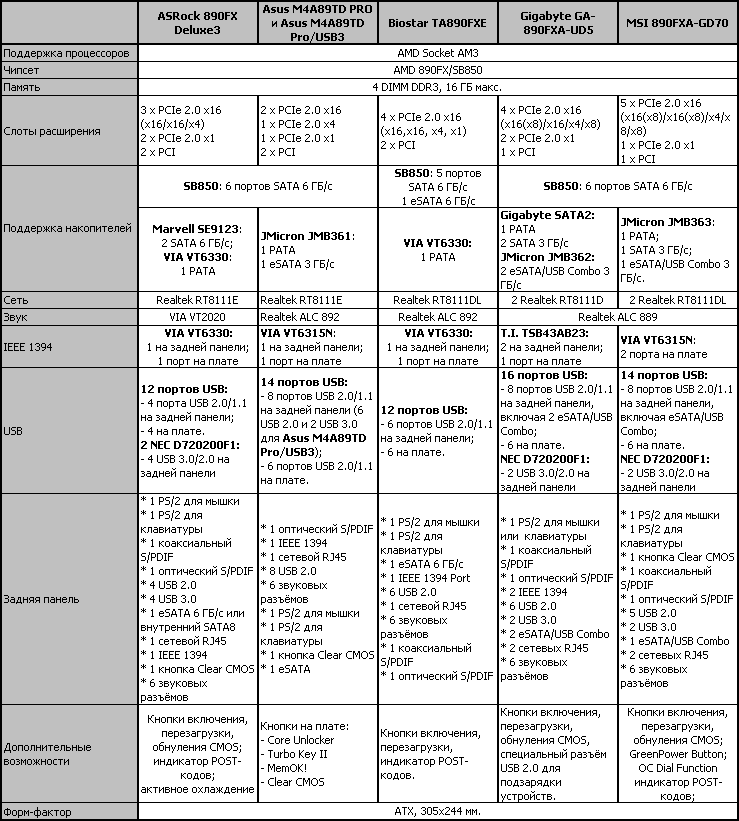

Сегодня мы тестируем платы ASRock 890FX Deluxe3, Asus M4A89TD Pro и Asus M4A89TD Pro/USB3, Biostar TA890FXE, Gigabyte GA-890FXA-UD5 и MSI 890FXA-GD70. Цель нашего обзора — изучить возможности плат, чтобы отметить лучших и обратить ваше внимание на недостатки отстающих. Мы сравним их технические характеристики, возможности BIOS, способности к разгону, определим производительность и энергопотребление. Для простоты будем рассматривать платы в алфавитном порядке.

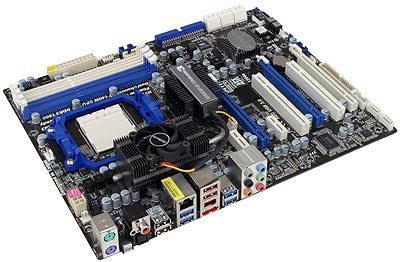

ASRock 890FX Deluxe3

Плата ASRock 890FX Deluxe3 оставила положительное первое впечатление и всё благодаря активной системе охлаждения северного моста и элементов преобразователя питания процессора. Двум радиаторам, соединённым тепловой трубкой, помогает маленький вентилятор 40x40x10 мм. Да, когда-то мы радовались, что тепловые трубки позволили избавиться от подобных маленьких, но надоедливо жужжащих вентиляторов, но нагрев радиаторов настолько велик, что сегодня активное охлаждение как нельзя кстати.

Вентилятор вращается со скоростью 5200 об/мин, но, несмотря на большое количество оборотов, пока не шумит. В любом случае, плата позволяет средствами BIOS ограничить скорость вращения до подходящих величин. Конечно, такой маленький вентилятор даже на максимальной скорости не в состоянии обеспечить достаточной эффективности охлаждения при работе разогнанной системы. Как и на всех остальных платах, во время тестов на разгон мы обдували радиаторы с помощью дополнительного вентилятора диаметром 80 мм. Однако для работы в номинальном режиме возможностей маленького вентилятора вполне достаточно.

Два разъёма PCI Express x16 синего цвета работают на полной скорости PCI-E 2.0 x16, на долю третьего разъёма осталось четыре линии PCI-E. Южный мост даёт поддержку шести портов SATA 6 ГБ/с, один из них отключится, если использовать eSATA на задней панели. То есть, как и на плате Biostar, разъём eSATA обеспечивает подключение накопителей на скорости 6 ГБ/с. Возможности платы дополняет индикатор POST-кодов и удобные подсвечивающиеся при работе кнопки включения, перезагрузки и обнуления CMOS. Плата оснащена разъёмами для дисковода и COM.

Что касается дополнительных контроллеров, то ещё два порта SATA 6 ГБ/с обеспечивает Marvell SE9123, вот только расположены они несколько странно, не самым удобным образом — в левом нижнем углу платы. Комбинированный контроллер VIA VT6330 обеспечивает поддержку двух портов IEEE 1394 (один из них на задней панели, а второй внутренний) и двух устройств PATA. Как и на большинстве современных плат, поддержка USB 3.0 реализована с помощью контроллера NEC D720200F1. Однако мы впервые видим использование сразу двух таких контроллеров, что позволило вывести на заднюю панель четыре порта USB 3.0. Как и на плате Biostar, всего имеется 12 портов USB: 4 USB 3.0 и 4 USB 2.0 на задней панели и ещё 4 порта USB 2.0 можно подключить к двум внутренним разъёмам.

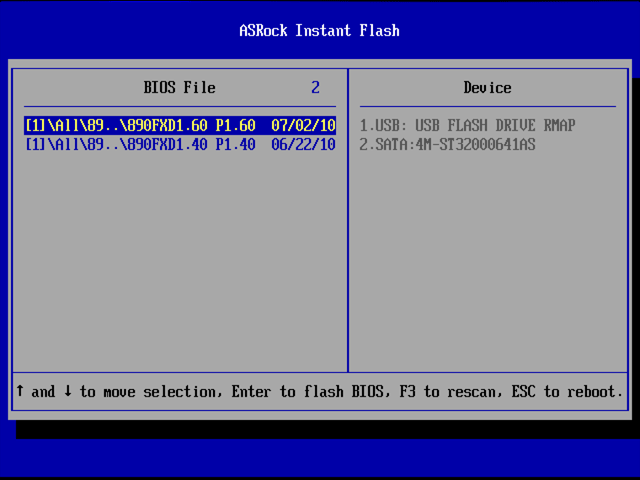

В BIOS платы ASRock нужно отметить оригинальную систему обновления «Instant Flash». Подключенные накопители сканируются в автоматическом режиме, после чего остаётся лишь выбрать нужную версию прошивки из найденных. Очень просто и довольно удобно, отпадает необходимость в файловом менеджере. Правда, утилита не позволяет сохранить текущую версию прошивки, но подобный недостаток не уникален, он присутствует и у платы Biostar.

Как и у платы Biostar, не нашлось возможности для увеличения коэффициента умножения процессора при работе технологии Турбо. Зато обнаружилась способность задавать индивидуальные множители для каждого из ядер процессора, чего мы не видели у других плат. Можно сохранить три полных профиля настроек BIOS. Имеется возможность автоматического разгона процессора, причём весьма существенного, до 50 % от номинала, если, конечно, ваш процессор на такое способен, но для постоянной работы эти режимы не годятся, поскольку отключают все энергосберегающие технологии. Поначалу обрадовала найденная в BIOS возможность динамического разгона процессора до 20 % — «Dync OC». В своё время компания MSI придумала такой способ повышения производительности. Процессор работает на своей номинальной частоте и повышает её лишь под нагрузкой, только тогда, когда это необходимо. Однако осталось непонятным, почему на плате ASRock подобный режим называется динамическим, поскольку это самый обычный разгон процессора, частота всегда повышена, под нагрузкой не увеличивается. Разница с автоматическим разгоном процессора лишь в том, что при увеличении частоты платой не повышаются напряжения на процессоре и северном мосту набора логики, вот и всё. Не удалось обнаружить и каких-либо изменений при смене режима работы «Auto» на «Optimized», равно как и при загрузке режима «Power Saving Setup Default».

Небольшой разгон с сохранением энергосбережения способна обеспечить функция «Turbo UCC». Для её активации при старте платы нужно нажать клавишу «X» на клавиатуре, плата перезагрузится, автоматически разогнав процессор. В нашем случае базовая частота была увеличена с 200 до 215 МГц. Одновременно обещается активировать все заблокированные процессорные ядра, но таковых у нашего тестового шестиядерного AMD Phenom II X6 1090T Black Edition нет, понятное дело, поэтому проверить не получилось. К слову, свои функции включения деактивированных ядер имеются у всех материнских плат.

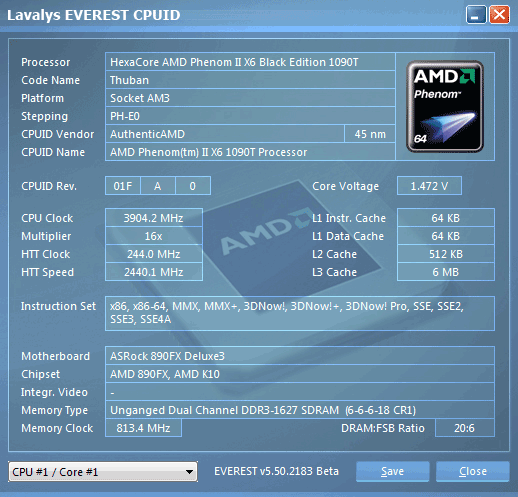

Сложности возникли и при разгоне процессора, плата никак не могла приблизиться к максимальному результату. Более того, даже разгон с помощью увеличения коэффициента умножения всегда заканчивался неудачно. После многочисленных попыток удалось выяснить, что на плате ASRock нужно больше, чем на остальных, завышать напряжение на процессоре. Минус в том, что при установке напряжения 1,5 В плата самопроизвольно выключалась после всего нескольких циклов тестов. Поэтому пришлось ограничиться напряжением 1,475 В и в этом случае удалось разогнать процессор лишь до 3,9 ГГц, как и на плате Biostar, а не до 4,1 ГГц, как на всех остальных платах.

Плата ASRock выглядит неплохо до тех пор, пока вы не начнёте с ней работать. Она первая в списке по алфавиту, но тестировали мы её самой последней, потому, что проверку несколько раз приходилось прерывать из-за проблем различного рода. К сожалению, в последнее время это становится правилом, и тесты плат ASRock проходят по иной схеме, чем всех остальных плат. Мы приступаем к тестам какой-либо платы ASRock, сталкиваемся с различными недостатками и откладываем плату в сторону в надежде, что проблемы будут устранены выходом новой версии BIOS. Если удаётся дождаться обновления, что бывает далеко не всегда, то мы видим, что ничего существенно не поменялось, после чего вновь снимаем плату с тестового стенда. Наконец, если есть такая возможность, мы берём другую такую же плату, чтобы убедиться, что проблемы не связаны с одним единственным неудачным экземпляром. Видим, что всё осталось по-прежнему и теперь уже приходится проводить проверку, хотя итоговые результаты нас всё ещё не устраивают. По тестам последних плат ASRock создаётся впечатление, что компания выпускает поспешно сделанные, недоработанные продукты. Мало того, никакой серьёзной работы не проводится и в дальнейшем, ведь нужно быстрее выпускать новые и новые модели недоделанных плат. Много красивых рекламных слов, много замысловатых названий различных технологий, но результат плачевный и сильно разочаровывающий.

Asus M4A89TD Pro и Asus M4A89TD Pro/USB3

Платы Asus M4A89TD Pro и Asus M4A89TD Pro/USB3 почти одинаковы. Они используют один и тот же дизайн системной платы, у них тождественный набор способностей, а различия заключаются лишь в том, что плата Asus M4A89TD Pro/USB3 оснащена дополнительным контроллером NEC D720200F1, с помощью которого реализована поддержка USB 3.0. Возможности близнецов изучим на примере платы Asus M4A89TD Pro.

В отличие от всех остальных плат, которые участвуют в этом обзоре, у плат Asus имеется только два разъёма для видеокарт. Вряд ли это можно рассматривать как недостаток, подавляющему большинству пользователей такого количества будет достаточно. К тому же не будем забывать, что существует плата Asus Crosshair IV Formula, где таких разъёмов четыре. На платах отсутствует разъём для дисковода, а вот COM на всякий случай сохранён. Помимо шести портов SATA 6 ГБ/с, которые обеспечивает южный мост AMD SB850, с помощью дополнительного контроллера JMicron JMB361 добавлена поддержка PATA и eSATA 3 ГБ/с на задней панели. В качестве сетевого контроллера используется Realtek RT8111E, восьмиканальный звук обеспечит Realtek ALC 892, один порт IEEE 1394 на задней панели и ещё один внутренний реализован на платах благодаря контроллеру VIA VT6315N.

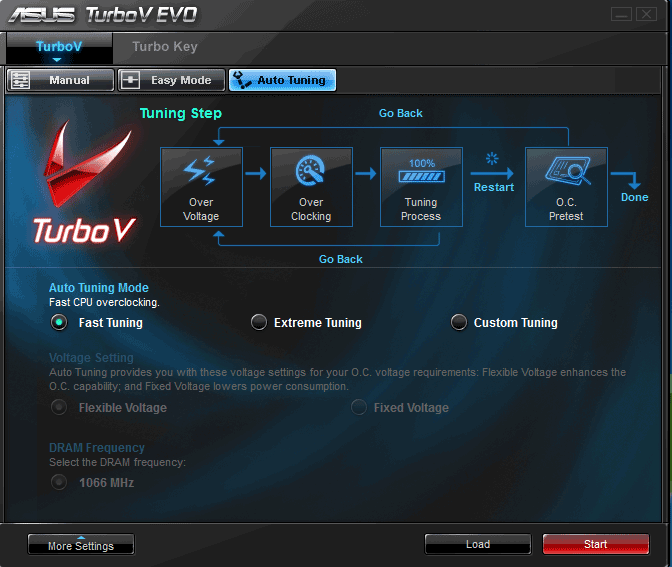

Наверно нет нужды в очередной раз подробно рассказывать о возможностях BIOS материнских плат Asus. Основные сведения вы найдёте в сравнительной таблице, где их можно будет соотнести с возможностями других плат, участвующих в обзоре. Очевидно, что платы Asus имеют все необходимые способности для тонкой настройки производительности системы и для разгона процессора или памяти. Хочется лишь отметить, что они единственные позволяют изменять напряжение на процессоре с крайне низким шагом, всего 0,003125 В. Кроме того, показалась интересной забота о начинающих любителях разгона. Автоматически разогнать процессор на платах Asus можно тремя разными способами. Прежде всего, можно в BIOS выбрать пункт «OC Tuner Utility» и платы самостоятельно подберут подходящие для вашей конфигурации параметры. Если вы настолько начинающий пользователь, что опасаетесь даже заходить в BIOS, то можно просто передвинуть рычажок «Turbo Key» на плате, чтобы добиться такого же эффекта. Наконец, можно выбрать режим автоматического разгона в фирменной утилите «Asus TurboV EVO».

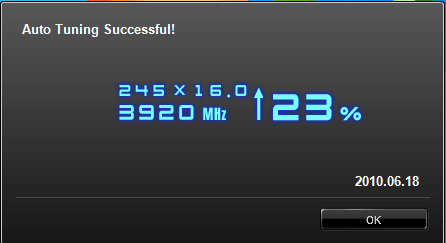

Понравилось, что в итоге мы получаем щадящий разгон с сохранением энергосберегающих технологий. Интересно, что все три способа приводили к абсолютно одинаковому результату разгона нашего процессора.

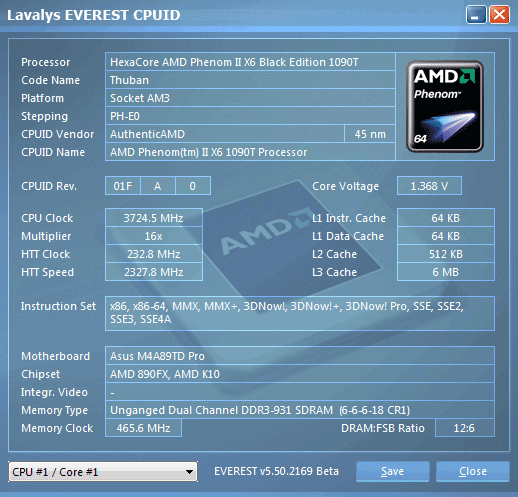

Разумеется, этим возможности плат Asus не ограничиваются. В BIOS можно выбрать режим «D.O.C.P.» (DRAM O.C. Profile) и платы подберут подходящие параметры, чтобы обеспечить работоспособность памяти на повышенных частотах. В утилите «Asus TurboV EVO» можно установить более агрессивный режим «Extreme Tuning» и процессор будет разогнан чуть выше, для нашего экземпляра частота поднялась с 232 до 245 МГц.

Фирменные программы для контроля параметров работы системы и разгона есть у всех производителей материнских плат. Утилита «Asus TurboV EVO» интересна во многих отношениях, в частности, новой функцией «Turbo Unlocker». Мы неоднократно отмечали недостатки технологии AMD Turbo, которая увеличивает частоту процессора в те моменты, когда работой загружены не все вычислительные ядра. Например, при уровне нагрузки не более чем на три ядра, для нашего процессора AMD Phenom II X6 1090T Black Edition множитель увеличивается с 16 до 18 с соответствующим повышением напряжения до 1,45 В. Вот только дело в том, что наш процессор и без изменения напряжений способен работать на частоте 3,6 ГГц, то есть при работе технологии AMD Turbo мы получаем повышение производительности, но вместе с ненужным расходом энергии, то есть с увеличением температуры и энергопотребления. Утилита «Asus TurboV EVO» позволяет частично сгладить недостатки технологии AMD Turbo. При включении режима «Turbo Unlocker» будут дополнительно повышены множители, как при частичной, так и при полной загрузке процессорных ядер. В частности, при уровне нагрузки не более чем на три ядра для нашего процессора устанавливался коэффициент умножения 19, а при более высокой — множитель 17.

Мы описали множество способов, с помощью которых на платах Asus можно автоматически, без каких-либо знаний или усилий, легко и просто обеспечить увеличение производительности системы. Однако наилучшие результаты всегда даёт подбор оптимальных параметров в ручном режиме. Платы не доставили никаких сложностей и без особого труда позволили максимально разогнать наш тестовый процессор.

Думаю, вы понимаете, что в сводном обзоре, где кратко рассказывается лишь об основных возможностях материнских плат, мы просто не можем описать все особенности плат Asus M4A89TD Pro и Asus M4A89TD Pro/USB3. Мы не упомянули об удобной системе индикации на платах, о креплении модулей памяти лишь с одной стороны, о широких лапках на разъёмах, которые позволяют извлекать установленные видеокарты и ещё о десятках может быть и не очень существенных, но таких важных для удобства мелочей. Одно только перечисление фирменных технологий, даже без их подробного описания, займёт немало места: Express Gate, Core Unlocker, MemOK!, Fan Xpert, Asus EPU, EZ Flash2, CrashFree BIOS 3… Если кратко, то платы Asus очень понравились, с ними не просто удобно, а даже приятно работать и любая из них может с успехом использоваться в качестве основы для современного компьютера.

Отсутствие поддержки USB 3.0 у платы Asus M4A89TD Pro можно было бы отнести к недостаткам, ведь нехватка какой-либо набирающей актуальность функции — это минус. Однако при наличии платы Asus M4A89TD Pro/USB3 этот кажущийся недостаток автоматически превращается в достоинство, ведь у нас появляется возможность выбора. Устройств с интерфейсом USB 3.0 с каждым днём появляется всё больше, однако пока они не получили такого же повсеместного распространения, как устройства USB 2.0. Несмотря на небольшую разницу в цене между платами, кто-то наверняка выберет Asus M4A89TD Pro, чтобы не переплачивать за функцию, которую он явно не будет использовать.

Biostar TA890FXE

Материнская плата Biostar TA890FXE — одна из самых простых плат в обзоре. Плата не примитивна, её возможности не ограничены, не урезаны и мало отличаются от остальных плат. Просто при её создании разработчики стремились не отягощать плату большим количеством дополнительных контроллеров, добавляющих избыточную функциональность и неоправданно увеличивающих итоговую цену продукта.

Плата имеет четыре разъёма формата PCI Express x16, но подразумевается, что лишь два из них будут использоваться для видеокарт, поскольку только они позволят картам работать на полной скорости PCI Express 2.0 x16. Второй сверху разъём, который почти наверняка будет закрыт системой охлаждения видеокарты, обеспечивает лишь скорость PCI-E 2.0 x1, а последний PCI-E 2.0 x4. На плате нет ни одного дополнительного контроллера, добавляющего дополнительные порты Serial ATA. Пользователю доступно пять портов SATA 6 ГБ/с из шести, обеспечиваемых южным мостом AMD SB850, а оставшийся в виде eSATA выведен на заднюю панель. Чтобы реализовать поддержку PATA, использован комбинированный контроллер VIA VT6330, который одновременно добавляет один внутренний и один внешний порт IEEE 1394 на задней панели. В качестве сетевого контроллера применяется Realtek RT8111DL, а за вывод восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892. На плате нет дополнительного контроллера, добавляющего поддержку USB 3.0, мало того, из четырнадцати портов USB 2.0, которые обеспечивает южный мост набора логики, пользователю доступно лишь 12: шесть портов выведено на заднюю панель платы и ещё шесть можно подключить к трём внутренним разъёмам на плате.

В результате, обойдясь минимальным количеством дополнительных контроллеров, разработчикам удалось обеспечить почти такую же функциональность Biostar TA890FXE, как и у всех остальных плат. Несколько разочаровывает отсутствие USB 3.0, а вот 12 портов USB 2.0 вместо четырнадцати трудно отнести к серьёзным недостаткам, равно как и пять портов SATA. Вместе с тем, плата оснащена индикатором POST-кодов, имеются подсвечивающиеся при работе кнопки включения и перезагрузки, используется цветовая кодировка контактов, предназначенных для подключения кнопок и индикаторов на передней панели системного блока. Плата имеет свою технологию динамического изменения количества активных фаз питания процессора в зависимости от его загруженности — «G.P.U. Phase Control». Текущий уровень нагрузки отражает линейка светодиодов.

Несколько разочаровали возможности BIOS платы. Начнём с того, что прямо в BIOS имеется возможность включать и отключать технологию динамического изменения количества активных фаз питания процессора, как и у платы MSI. Отлично, но при обновлении BIOS до самой свежей на момент проверки версии, датированной 29 июня, эта технология оказалась неактивной, в результате пришлось использовать предыдущую версию от 06.05.2010. Не нашлось возможности изменять множитель процессора при работе технологии Турбо. Вообще-то это актуально только для процессоров со свободным коэффициентом умножения, но таким образом можно несколько сгладить врождённые недостатки этой технологии. Поскольку напряжение излишне завышается, можно на один или два шага поднять множитель, чтобы она хотя бы не тратилась понапрасну. Кстати, часть параметров, имеющих отношение к процессорным технологиям, осталась в подразделе «CPU Configuration» раздела «Advanced» и туда приходилось периодически заглядывать из раздела «T-Series», где сосредоточена основная масса интересующих оверклокеров настроек.

Как и плата MSI, плата Biostar может сообщить подробную информацию о таймингах памяти, зашитых в SPD модулей. Есть даже встроенный тест памяти и интегрирована утилита для обновления BIOS. Имеется возможность незначительного разгона в автоматическом режиме «Auto OverClock System». Однако попытка повторить результаты максимального разгона процессора до 4,1 ГГц, полученные на других платах, оказалась неудачной. Дело в том, что при установке повышенного напряжения у платы неожиданно до 500 Вт подскочило энергопотребление, в то время как все остальные платы при разгоне не добирались даже до 400 Вт. Поэтому было принято решение не рисковать и от использования высокого напряжения отказаться, чтобы удержать энергопотребление на уровне остальных плат. Оказалось, что для этого на процессор нельзя подавать выше 1,4 В, что лишь на 0,1 В больше номинального значения и в таких условиях его удалось разогнать до 3,9 ГГц.

Вроде бы всё почти хорошо. Даже энергосберегающие технологии работают, снижая коэффициент умножения процессора и подаваемое на него напряжение в моменты покоя.

Однако мы не упомянули, что в BIOS платы за напряжение на процессоре отвечают сразу два параметра. Один называется «Core VID», он запрятан в глубине подраздела «CPU FID/VID Control» и позволяет менять напряжение с нормальным шагом 0,0125 В. Второй на виду, он называется «CPU Vcore» и находится в разделе «Over-Voltage Configuration». Хотя шаг изменения этого параметра очень велик и составляет 0,05 В, для наших целей этого было достаточно, мы пользовались им и результаты представлены выше. Однако дальнейшие эксперименты показали, что если же такое же напряжение 1,4 В подать на процессор с помощью параметра «Core VID», то напряжение в покое снижается больше, почти до таких же значений, что и при работе процессора в номинальном режиме. Естественно, что потребляет плата при этом заметно меньше и именно этот способ мы использовали во время тестов.

В целом плата Biostar TA890FXE разочаровала. Стремление уменьшить издержки и снизить цену вполне понятно и объяснимо, но разработчикам не удалось удержаться на грани допустимого. Не всем нужны дополнительные порты SATA, не обязательно задействовать все 14 портов USB 2.0, хотя жаль отсутствия поддержки USB 3.0, но и это можно пережить. Однако запредельно высокое энергопотребление платы под нагрузкой внушает опасения. По всей видимости, какие-то просчёты были допущены в работе преобразователя питания процессора, в результате пришлось ограничиться его разгоном лишь до 3,9 ГГц, но суммарное энергопотребление платы такое же, как и при разгоне до 4,1 ГГц на других платах. Настройки BIOS платы запутаны и неочевидны. Каждый недостаток по отдельности не имеет существенного значения, но их сумма создаёт о плате неблагоприятное впечатление.

Gigabyte GA-890FXA-UD5

Системные платы Gigabyte можно узнать с первого же взгляда по целому ряду характерных особенностей. Это традиционный синий цвет текстолита, своеобразная форма радиаторов, поясняющие надписи не только рядом, но и внутри некоторых разъёмов, две микросхемы BIOS.

Плата Gigabyte GA-890FXA-UD5 оснащена четырьмя разъёмами для видеокарт. Два работают на полной скорости PCI Express 2.0 x16, на долю третьего остаётся лишь x4 и ещё один на скорости x8. Последний делит 16 линий PCI Express с первым разъёмом, так что если вы его задействуете, например, для объединения трёх видеокарт в режиме 3-Way ATI CrossFireX, то скорость первого разъёма снизится до x8. На плате есть подсвечивающиеся при работе кнопки включения, перезагрузки и для обнуления CMOS, причём последняя закрыта колпачком, защищающим от непреднамеренного нажатия.

Не перестаю восхищаться задней панелью плат Gigabyte, где, в отличие от остальных плат, нет пустых мест. Всё доступное пространство используется максимально рационально и занято разъёмами:

PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;

коаксиальный и оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC889;

два порта IEEE1394 (FireWire), реализованные благодаря контроллеру T.I. TSB43AB23, третий порт можно найти в виде разъёма на плате;

два комбинированных порта eSATA/USB 3 ГБ/с выведены благодаря возможностям дополнительного контроллера JMicron JMB362;

десять портов USB, включая два eSATA/USB и пару USB 3.0 (разъёмы синего цвета), реализованные благодаря контроллеру NEC D720200F1, а ещё шесть можно подключить к трём внутренним разъёмам на плате;

два разъёма локальной сети (сетевые адаптеры построены на гигабитных контроллерах Realtek RTL8111D).

Gigabyte GA-890FXA-UD5 можно назвать платой-рекордсменкой, поскольку по целому ряду параметров она превосходит все остальные платы, которые принимали участие в тестах. В отличие от всех остальных плат, на Gigabyte сохранены все так называемые устаревающие интерфейсы: имеется разъём для дисковода, COM и даже LPT. Большинство плат оснащены четырнадцатью портами USB, поскольку именно такое количество поддерживает набор логики, а платы ASRock и Biostar и того меньше, всего 12. Плата Gigabyte имеет 16 портов: 14 USB 2.0 обеспечивает южный мост AMD SB850 и ещё два USB 3.0 дополнительный контроллер NEC D720200F1. Из трёх внутренних разъёмов USB на плате один не синего, а белого цвета. Он специально предназначен для подзарядки мобильных устройств и будет работать даже в том случае, если компьютер выключен, но не отключён от электрической сети. Компания Gigabyte давно, ещё в рамках группы технологий «333 Onboard Acceleration», увеличила мощность питания портов USB, а потом первой реализовала возможность подзарядки мобильных устройств компании Apple, требующих повышенных токов зарядки. Сейчас уже почти у всех производителей системных плат имеется подобная возможность. Плата является лидером и по количеству портов Serial ATA — всего их десять штук. Шесть SATA 6 ГБ/с обеспечивает южный мост, два порта SATA 3 ГБ/с и PATA реализованы с помощью контроллера Gigabyte SATA2, а ещё два комбинированных порта eSATA/USB 3 ГБ/с на задней панели появились благодаря JMicron JMB362.

Мы уже не раз видели, как выглядит BIOS плат Gigabyte. Он удобен, информативен, имеет все необходимые для настройки или разгона параметры. Плата Gigabyte оказалась единственной, у которой в BIOS нет возможности для автоматического разгона процессора, но начинающие оверклокеры могут воспользоваться помощью утилиты «EasyTune 6». Есть встроенная утилита для обновления, запоминаются профили настроек. Всё хорошо, а огорчает лишь необычно большой для современных плат шаг изменения напряжения на процессоре, который составляет 0,025 В. К сожалению, по этому параметру плата Gigabyte тоже является рекордсменом, по сравнению со всеми остальными участвующими в проверке платами, только теперь этот показатель имеет отрицательный, негативный оттенок. Впрочем, разгонять на платах Gigabyte несложно, их поведение очевидно и предсказуемо, так что этот минус не помешал нам максимально увеличить частоту нашего тестового процессора.

Плата Gigabyte GA-890FXA-UD5 выглядит обыкновенно и даже обыденно. Она не поражает замысловатыми функциями и технологиями, не слепит многочисленными светодиодами, но за этой кажущейся простотой скрыта немалая мощь, если посмотреть внимательней. Плата сохранила все устаревшие интерфейсы, что позволяет использовать её не только для сборки нового современного компьютера, но и для обновления старой системы. У платы максимальное количество портов USB и Serial ATA, наиболее полно используется задняя панель, а единственный антирекорд — слишком большой шаг изменения напряжения на процессоре — не мешает разгону, не делает его сложнее. Очень хорошая материнская плата, как и все современные системные платы Gigabyte.

MSI 890FXA-GD70

Материнская плата MSI 890FXA-GD70 — одна из самых технологически насыщенных плат этого обзора. Возьмите какую-либо заинтересовавшую вас функцию или возможность платы-конкурента — почти наверняка её аналог имеется у платы MSI, плюс ещё целый ряд фирменных особенностей. Начнём с того, что компания очень гордится качеством используемых при производстве платы электронных компонентов. Относя их к изделиям «военного» назначения (Military Class), MSI подчёркивает их долговечность, экономичность и стабильность параметров. Массивный радиатор, накрывающий одновременно северный мост набора логики и элементы преобразователя питания процессора, соединён тепловой трубкой с небольшим радиатором на южном мосту.

На плате имеется пять разъёмов для видеокарт. Четыре из них попарно делят между собой линии PCI Express 2.0. То есть две видеокарты будут работать на полной скорости PCI Express 2.0 x16, при установке ещё двух формула изменится на x8/x8/x8/x8. Пятый разъём работает как PCI Express 2.0 x4. Разъёмы для модулей памяти с креплением лишь с одной стороны мы впервые увидели на платах Asus, теперь такие же имеются и на платах MSI. Компания Gigabyte стала наносить поясняющие надписи не только рядом с разъёмами на текстолите платы, но и прямо внутри разъёмов, теперь такие же удобные обозначения есть и на платах MSI. Компании Asus и Gigabyte некоторое время назад спорили, кто первый придумал и у кого эффективнее работает динамическая регулировка количества активных фаз питания процессора в зависимости от его нагрузки. А MSI первой реализовала включение и отключение подобной технологии прямо в BIOS, без помощи специализированных программ. Текущую активность покажет линейка светодиодов, кроме того, теперь энергосберегающую технологию «Green Power» можно включить с помощью специальной кнопки, даже не заходя в BIOS.

Кстати, о кнопках. На первый взгляд может показаться, что они не распаяны на плате, лишь обозначены места, где они должны были бы находиться. Мы видим только регулятор «OC Dial», с помощью которого можно налету снижать или увеличивать базовую частоту.

На самом же деле, кнопки есть, просто они сенсорные. Поскольку в этом случае визуально невозможно определить, нажата или отжата кнопка, рядом с каждой имеются светодиоды, которые загораются при нажатии и использовании функции. Единственная «настоящая» кнопка на плате MSI 890FXA-GD70 служит для обнуления CMOS и находится на задней панели. Кроме неё там можно увидеть разъёмы PS/2 для подключения клавиатуры и мышки, коаксиальный и оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC889. Благодаря контроллеру JMicron JMB363 появился комбинированный порт eSATA/USB 3 ГБ/с, он же обеспечивает поддержку PATA и ещё один внутренний разъём SATA 3 ГБ/с. Имеется восемь разъёмов USB, включая комбинированный eSATA/USB и пару USB 3.0 (разъёмы синего цвета), реализованные благодаря контроллеру NEC D720200F1, а ещё шесть портов USB можно подключить к трём внутренним разъёмам на плате. Завершают перечисление два разъёма локальной сети, сетевые адаптеры которых построены на гигабитных контроллерах Realtek RTL8111DL.

Порты IEEE1394 (FireWire) на заднюю панель не выведены, они внутренние и реализованы благодаря контроллеру VIA VT6315N. Кроме того, на плате можно найти индикатор POST-кодов и контрольные точки для замера значимых напряжений на процессоре, памяти и наборе микросхем, причём они не сгруппированы в единую линейку, а находятся в разных местах. Это правильно, поскольку для минимизации неточностей напряжения нужно измерять не там, где удобнее, а там, где они используются и применяются. Цветовая кодировка контактов для подключения кнопок и индикаторов на передней панели системного блока на плате отсутствует, но это не затрудняет подключение, поскольку в комплект платы входит набор переходников «M-Connectors».

В BIOS платы имеются все возможности, которые требуются для настройки и разгона. Примечательно, что в разделе «Cell Menu» сосредоточены все необходимые параметры, а на других платах некоторые технологии, относящиеся к процессору, так и остались в разделе «Advanced BIOS Features», что далеко не так удобно. С помощью функции «OC Genie» плата самостоятельно подберёт подходящие для вашей системы параметры разгона, что облегчит первые шаги для начинающих. Кроме того, имеется фирменная технология «OC Stepping», которая поможет преодолеть сложности при старте разогнанной системы. Плата запускается на заданной базовой частоте, которая ниже желаемой, а уже потом, после загрузки операционной системы, с шагом, который можно менять, повышает частоту до нужного значения. Мы уже упоминали о функции «OC Dial», с помощью которой можно налету снижать или увеличивать базовую частоту с заданным шагом и о возможности прямо в BIOS включать и отключать динамическую регулировку количества активных фаз питания процессора в зависимости от его нагрузки (APS — Active Phase Switching). Плата может сохранять профили настроек BIOS, имеется встроенная система обновления прошивок «M–Flash», хотя она не очень удобна и ранее имелись нарекания на надёжность и безопасность её работы. Кроме того, в разделе «BIOS Setting Password» можно назначить не только обычные пароли, но и флешку, которая будет служить ключом доступа к компьютеру.

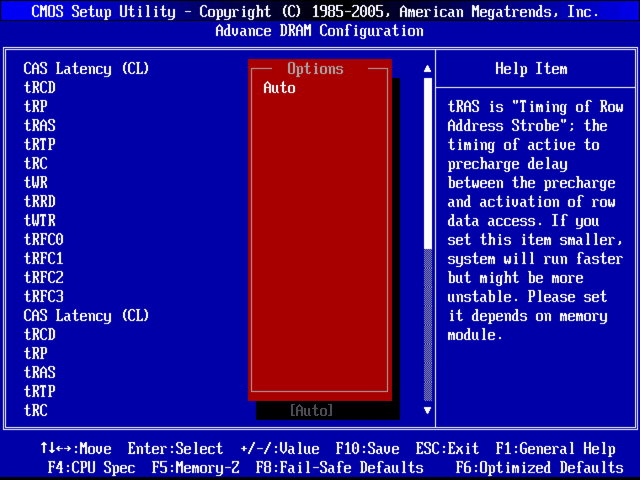

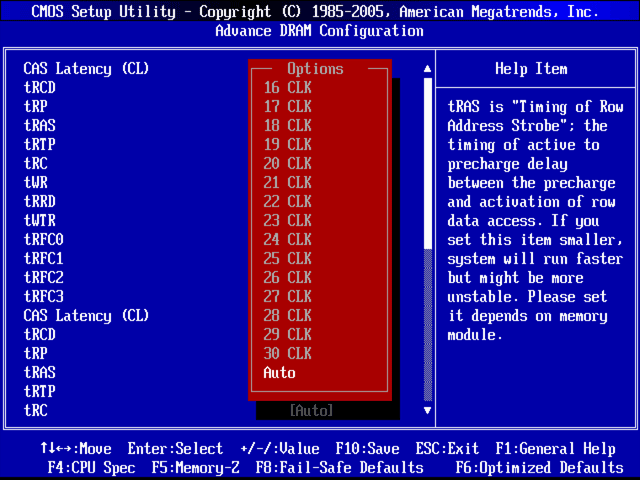

BIOS платы способен сообщить вам массу информации, включая даже перечень технологий, поддерживаемых процессором и тайминги памяти, зашитые в SPD модулей. Впрочем, именно в части работы с памятью у нас возникли определённые затруднения. Прежде всего, задавать тайминги памяти вручную не очень удобно, поскольку это приходится делать два раза, для каждого канала в отдельности. Кроме того, плата поначалу немало удивила, так как при попытке изменить параметр «TRAS» оказалось, что он устанавливается только в автоматическом режиме.

Я уже был готов проводить тесты производительности при разгоне с параметрами памяти, отличными от всех остальных плат, но решил всё же вернуться и посмотреть на этот параметр внимательнее. Оказалось, что и этот тайминг можно менять вручную, как и все остальные, просто все значения были скрыты выше «Auto».

К слову сказать, с максимальным разгоном нашего экземпляра процессора до 4,1 ГГц плата справилась легко и без проблем.

Полагаю, вы оценили технологическое богатство материнской платы MSI 890FXA-GD70. Она имеет все те же возможности, что и остальные платы, плюс целый ряд уникальных функций, которых больше пока нет ни у кого. В их числе «OC Dial», «OC Stepping», флешка-ключ «U-Key», сенсорные кнопки. Хороший набор технических характеристик, беспроблемная работа в номинальном режиме, несложный разгон, включая помощь для начинающих в виде «OC Genie» — всё это заставляет рассматривать плату в качестве одного из первоочередных кандидатов на приобретение. Что касается отдельных недостатков, то они есть у любой платы, причём у некоторых наших сегодняшних испытуемых их было намного больше.

Сравнительные характеристики плат

Мы вкратце рассказали о возможностях каждой из плат, их подробные технические характеристики можно найти на сайтах производителей и в руководствах к платам. Однако, для удобства, мы объединили основные спецификации плат в единой таблице, чтобы проще было сравнивать.

В целом возможности плат очень похожи, на каждую можно установить как минимум две видеокарты, у всех есть поддержка восьмиканального звука, гигабитной сети (у плат Gigabyte и MSI сетевых контроллеров два) и IEEE 1394 (FireWire). Все, кроме платы Biostar, имеют поддержку двух портов USB 3.0, реализованную с помощью контроллера NEC D720200F1, а у платы ASRock даже два таких дополнительных контроллера. У всех плат есть внешние порты eSATA, у плат ASRock и Biostar они позволяют подключение на скорости 6 ГБ/с, на платах Gigabyte и MSI это комбинированные разъёмы eSATA/USB, причём у Gigabyte их два. Отличия заключаются в количестве и режимах работы разъёмов для плат расширения, их взаимном расположении, в разъёмах на задней панели плат, в использованных дополнительных контроллерах, незначительные отличия в комплектации.

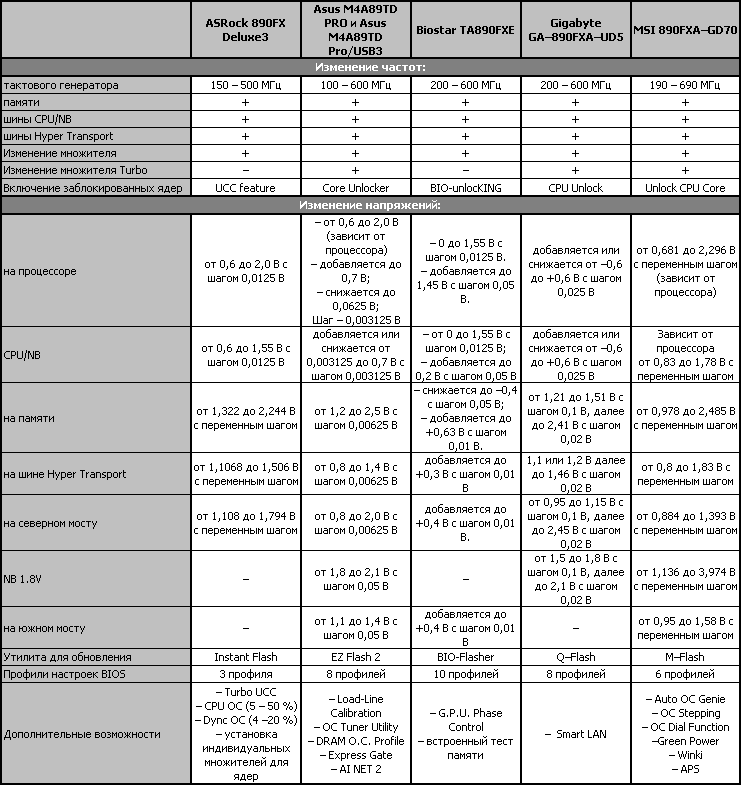

Подобную сравнительную таблицу мы составили и для основных возможностей BIOS протестированных материнских плат.

Здесь тоже, как и в технических характеристиках, у плат много общего. По крайней мере, все платы обладают основными возможностями, необходимыми для тонкой настройки системы и разгона. Все платы имеют свои встроенные утилиты для обновления, все умеют сохранять профили настроек, все могут разблокировать скрытые процессорные ядра. Несколько выделяются платы ASRock и Biostar, которые не умеют изменять коэффициент умножения процессора при работе технологии Турбо, что актуально для процессоров Black Edition с незаблокированным множителем. Все платы при обнулении CMOS сбрасывают установленную дату и время, хотя платы Asus и Gigabyte для процессоров Intel умеют их сохранять. Однако отличий в возможностях BIOS у плат тоже немало, у каждой есть свои преимущества и недостатки.

У всех плат, кроме Gigabyte, имеются возможности для автоматического разгона процессора. Все платы часть важных параметров, относящихся к процессору, оставляют в подразделе «CPU Configuration» раздела «Advanced», кроме платы MSI. У неё тоже имеется подобный подраздел, но он находится прямо в разделе «Cell Menu», где сосредоточены и все остальные важные для настройки и разгона параметры, так что это намного удобнее. Зато на плате MSI неудобно менять тайминги памяти, приходится делать это дважды, отдельно для каждого канала. Только у плат Biostar и MSI прямо в BIOS можно управлять энергосберегающими технологиями, динамически меняющими количество активных фаз питания. Правда, в новой версии BIOS платы Biostar эта возможность отключена. Только у плат Asus и MSI есть возможность загрузить фирменную операционную систему на базе Linux, у Asus это «Express Gate», а у MSI это «Winki». У плат Asus и Gigabyte имеются встроенные средства для контроля состояния кабеля локальной сети. Платы Asus традиционно не сообщают номинальное напряжение процессора, у Biostar есть возможность протестировать работоспособность оперативной памяти.

Конфигурация тестовой системы

Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:

Материнские платы:

ASRock 890FX Deluxe3 (версия BIOS P1.60);

Asus M4A89TD Pro rev. 1.01G (версия BIOS 0901);

Biostar TA890FXE ver. 5.0 (версия BIOS 89FAD506);

Gigabyte GA-890FXA-UD5 rev. 2.0 (версия BIOS F3);

MSI 890FXA-GD70, MS-7640 ver. 1.1 (версия BIOS 1.6);

Процессор — AMD Phenom II X6 1090T Black Edition;

Память — 2 x 2048 Мбайт OCZ DDR3 PC3-12800 Blade Series Low Voltage OCZ3B1600LV2GK, (1600 МГц, 6-6-6-24, напряжение питания 1,65 В);

Видеокарта — HIS HD 5850, H585F1GDG (ATI Radeon HD 5850, Cypress, 40нм, 725/4000 МГц, 256-битная GDDR5 1024 МБ);

Дисковая подсистема — Seagate Barracuda XT, ST32000641AS (2 ТБ, SATA 6 Гбит/с, 7200 об./мин, кэш 64 МБ);

Оптические накопители — DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7173A;

Система охлаждения — Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100);

Термопаста — Zalman CSL 850;

Блок питания — OCZ GameXStream OCZGXS700 (700 Вт) с вентилятором Zalman ZM-F3;

Корпус — открытый тестовый стенд.

В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 Ultimate 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.1, Build 7600), драйвер видеокарты — ATI Catalyst 10.5.

Сравнение производительности

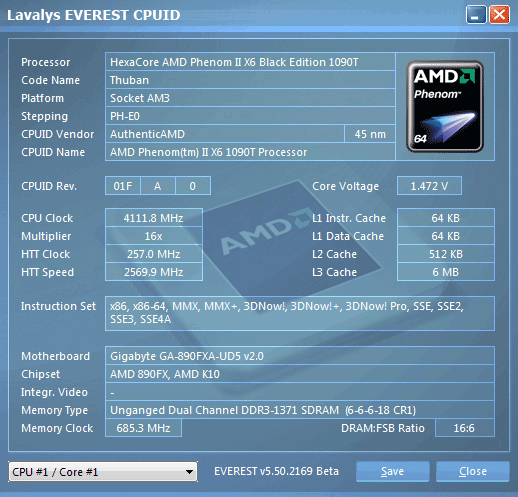

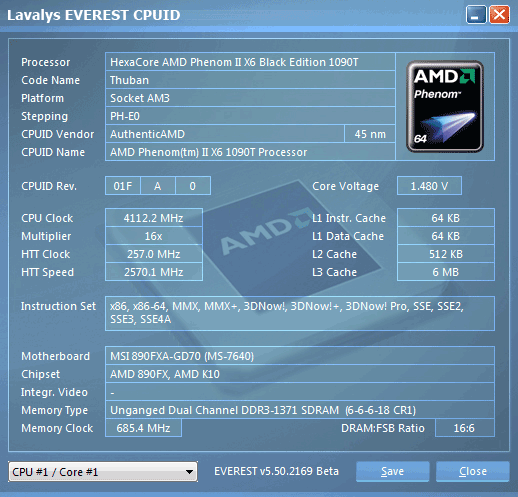

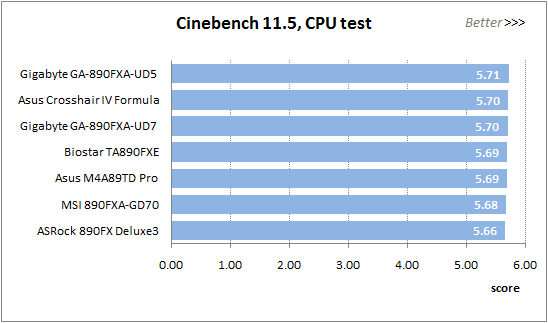

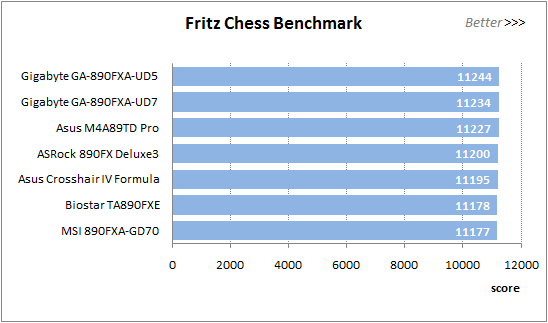

Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях и при разгоне процессора и памяти. Первый режим интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS оптимальные параметры и больше ничего не меняют. Вот и мы проводим проверку, практически никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию значения. Здесь сразу нужно сказать, что все платы корректно работали с шестиядерным процессором AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, включая энергосберегающие технологии и режим Турбо. А вот в параметрах работы памяти наблюдались отличия. Большинство плат по умолчанию устанавливали память на частоту 1067 МГц с таймингами 7-7-7-16-1T, в то время как платы Asus задавали тайминги 8-8-8-20-1T, а ASRock 7-7-7-16-2T. Поскольку набор тестовых приложений и условия проверки не менялись, мы также включили в диаграммы результаты, показанные в предыдущей статье платами Asus Crosshair IV Formula и Gigabyte GA-890FXA-UD7. Ведь это такие же материнские платы для процессоров Socket AM3, основанные на том же наборе микросхем из северного моста AMD 890FX и южного SB850, только немного дороже. На диаграммах платы отсортированы по уровню производительности в приложениях от самых высоких результатов к самым низким.

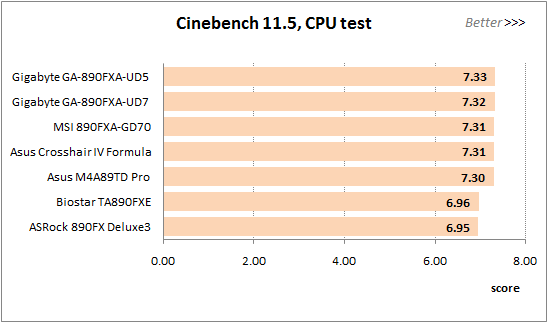

Недавно появилась новая версия программы Cinebench 11.5, мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.

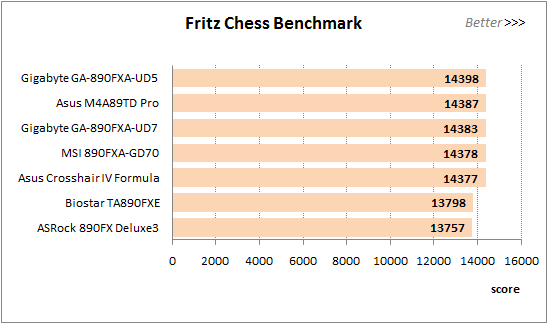

Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.

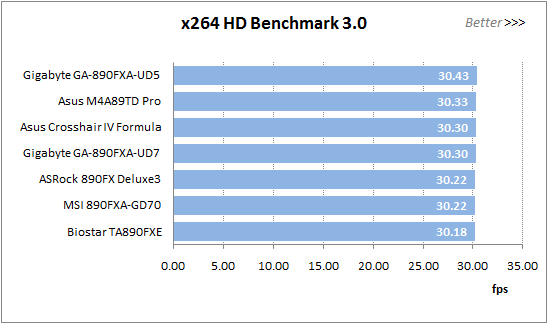

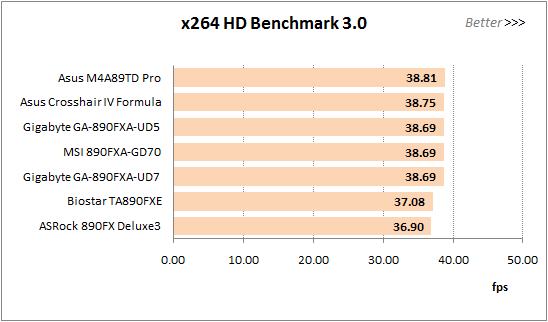

В тесте x264 HD Benchmark 3.0 небольшой видеоклип кодируется в два прохода, а весь процесс повторяется четыре раза. Усреднённые результаты второго прохода представлены на диаграмме.

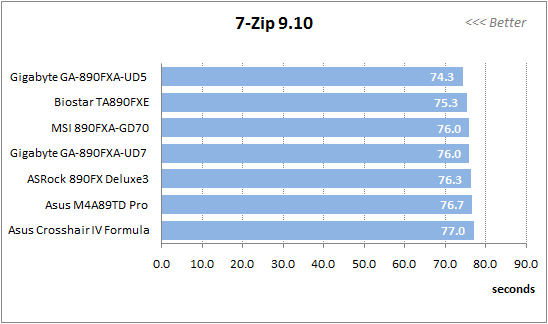

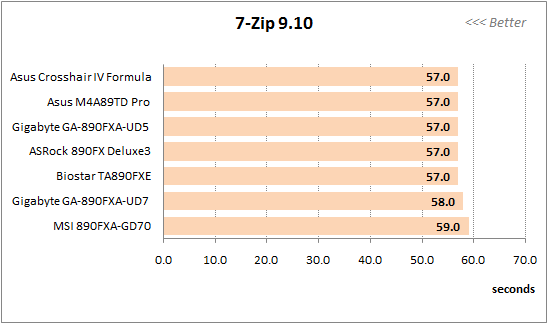

В тесте на архивацию данных файл размером в один гигабайт упаковывается с использованием алгоритмов LZMA2, остальные параметры сжатия остаются в значениях по умолчанию.

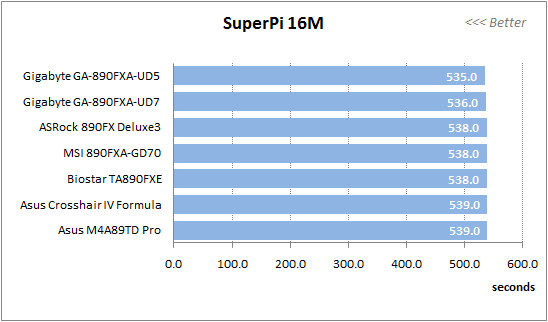

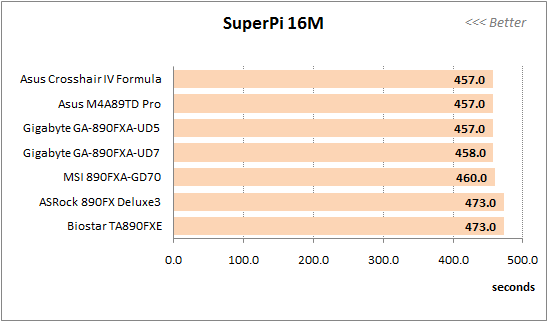

Как и в тесте на сжатие, чем быстрее будет выполнен расчёт 16 миллионов знаков числа π, тем лучше. Это единственный тест, где количество ядер процессора не играет никакой роли, нагрузка однопоточная.

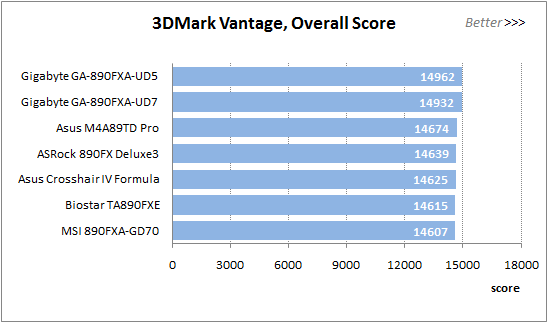

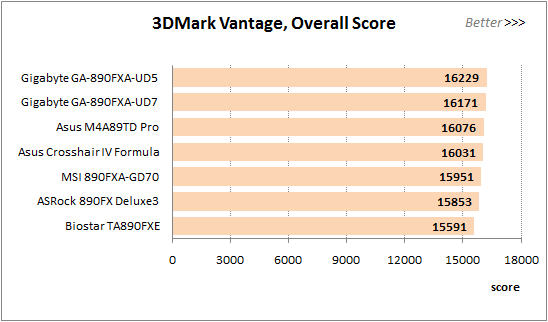

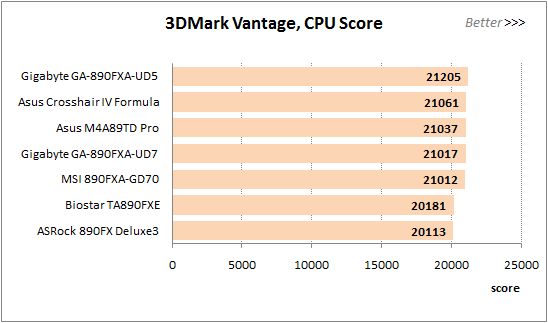

Комплексные тесты производительности одновременно хороши и плохи тем, что они комплексные, однако тест 3DMark Vantage завоевал широкую популярность. На диаграмме представлен результат трёхкратного прохождения цикла тестов.

Поскольку видеокарта в наших обзорах не разгоняется, на следующей диаграмме использованы лишь результаты процессорных тестов 3DMark Vantage.

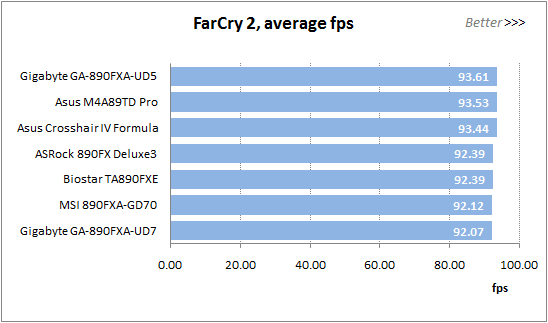

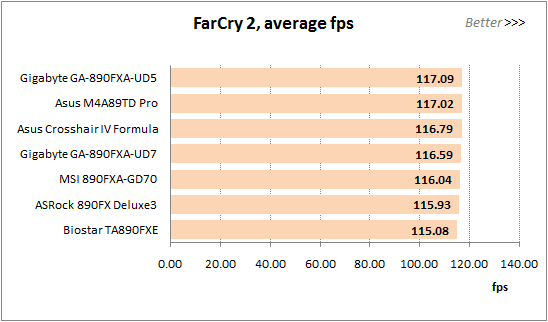

С помощью встроенного теста FC2 Benchmark Tool проводим десятикратный проход карты Ranch Small при разрешении 1280x1024 со средними и высокими настройками качества и использовании DirectX 10.

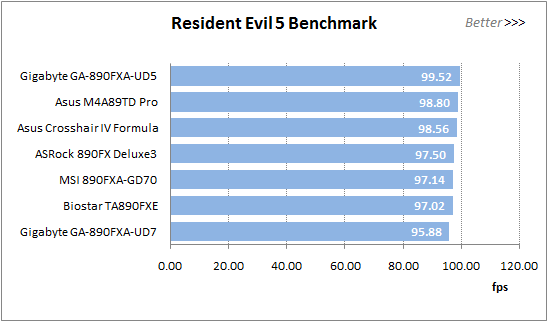

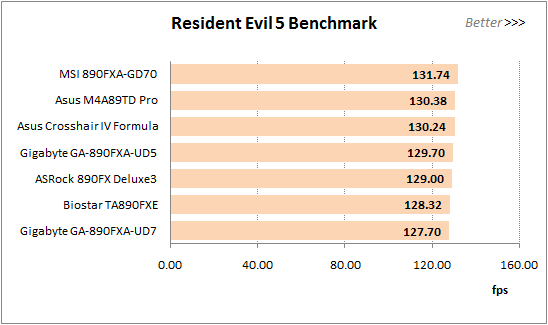

Игра Resident Evil 5 тоже обладает встроенным тестом для замеров производительности. Её особенность в том, что она превосходно использует возможности многоядерных процессоров. Тесты проводятся в режиме DirectX 10, при разрешении 1280x1024 со средними настройками качества, результаты пятикратного прохода усредняются.

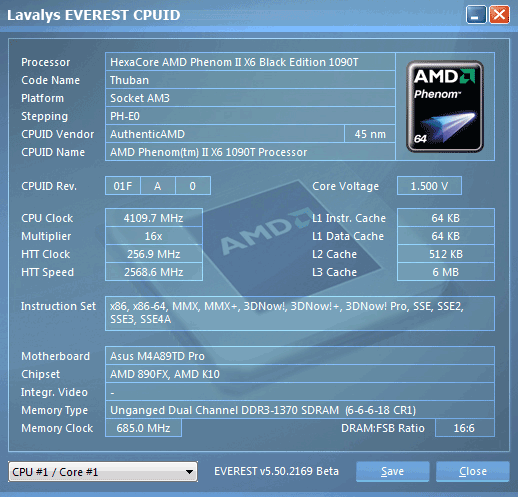

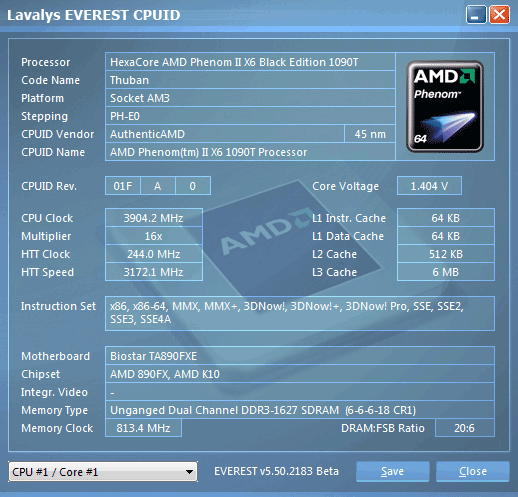

Как видите, большой разницы в результатах плат не видно, даже несмотря на то, что платы Asus и ASRock устанавливали более высокие тайминги памяти, разве что в тесте 7-Zip они находятся в нижней части списка. Можно выделить платы Gigabyte, которые чуть лучше других выступили в тесте 3DMark, зато в игровых тестах плата Gigabyte GA-890FXA-UD7 оказалась на последнем месте. Однако разница настолько мала, что представляет в основном лишь теоретический интерес и не имеет никакого практического значения. Посмотрим, что получится, если те же тесты провести при разгоне систем путём увеличения частоты тактового генератора. Напомним, что большинство плат сумели максимально разогнать тестовый процессор до частоты 4,1 ГГц, память при этом работала на частоте 1370 МГц с таймингами 6-6-6-18-1T. Платы ASRock и Biostar остановились при разгоне процессора до 3,9 ГГц, зато частоту работы памяти удалось поднять до 1627 МГц с теми же таймингами.

В большинстве тестов отчётливо видны две группы плат: сумевших максимально, до 4,1 ГГц разогнать процессор и остановившихся на частоте 3,9 ГГц. Впрочем, в тесте 7-Zip платы ASRock и Biostar ничуть не отстают от большинства, что вполне объяснимо, ведь частота работы памяти у них выше, а она заметно влияет на результаты в этом приложении. Не видно большой разницы между двумя группами плат в игровых тестах и 3DMark, поскольку тут приоритетную роль играет видеокарта.

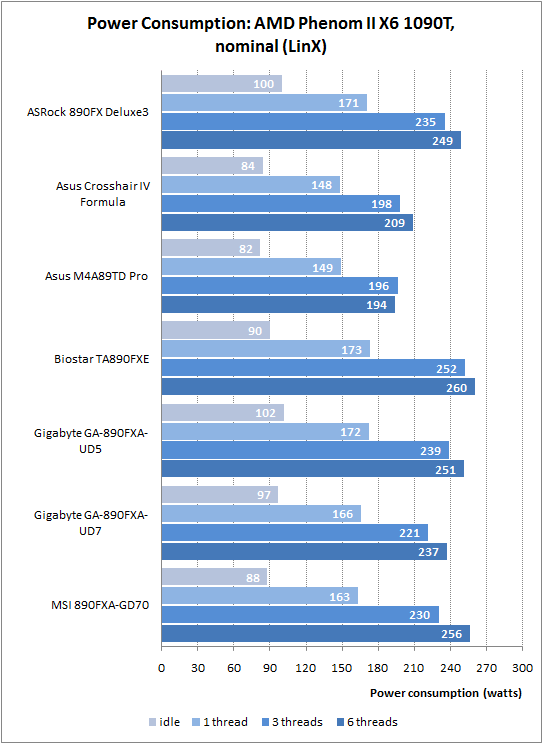

Замеры энергопотребления

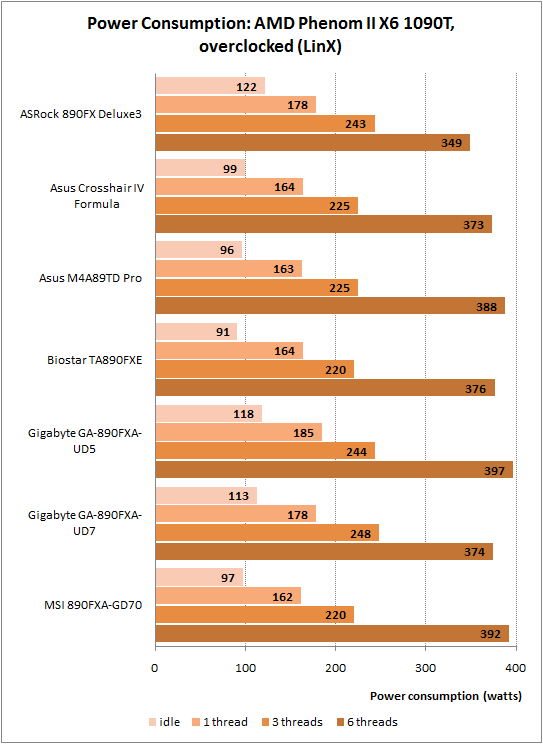

Измерение энергопотребления проводилось с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803. Прибор включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к жёсткому диску. Нагрузка на процессор создаётся с помощью программы «LinX». Для большей наглядности были построены диаграммы роста энергопотребления при работе систем в номинальном режиме и при разгоне, в зависимости от роста уровня нагрузки на процессор при изменении количества вычислительных потоков утилиты «LinX». На диаграммах платы расположены в алфавитном порядке.

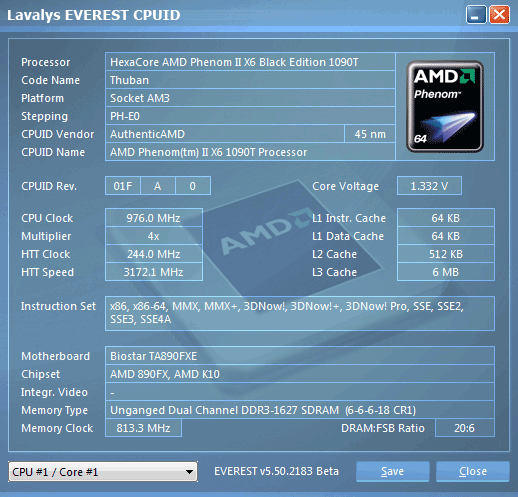

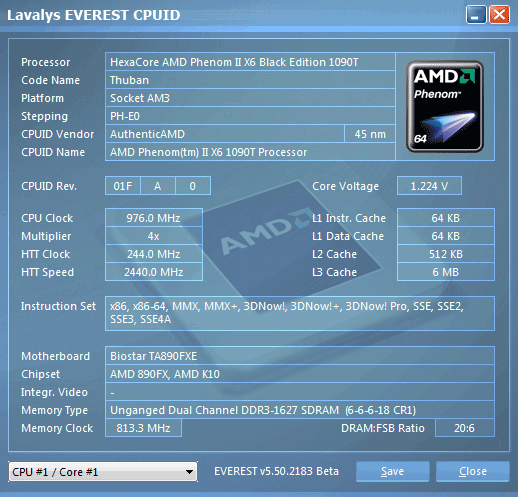

В номинальном режиме совершенно явно выделяются платы Asus, они самые экономичные из всех. Причём, обратите внимание, что плата Asus M4A89TD Pro при нагрузке в три потока потребляет даже чуть больше, чем при максимальной нагрузке в шесть потоков. Это не ошибка, а очередное подтверждение энергетической неэффективности технологии AMD Turbo, о которой мы уже не раз говорили. Частота процессора увеличивается, но при этом очень сильно завышается подаваемое на него напряжение. Да и у всех остальных плат разница в энергопотреблении между нагрузкой в 3 и 6 потоков очень незначительна. Сравните с результатами энергопотребления при разгоне процессора, когда технология Турбо была отключена. Энергопотребление плат при половинной нагрузке заметно меньше, чем при максимальной, как и должно быть.

Если говорить об энергопотреблении при разгоне, то нужно обратить внимание на платы ASRock и Biostar. В покое экономичной плату ASRock не назовёшь, за исключением энергопотребления при максимальной нагрузке, где она потребляет меньше остальных из-за меньшего разгона процессора. Полной противоположностью является плата Biostar, которая наиболее экономична в покое, но потребляет на уровне всех остальных, несмотря на низкий итоговый разгон процессора. Неприятным сюрпризом оказалось чуть более высокое, чем у большинства плат, энергопотребление Gigabyte GA-890FXA-UD5.

Послесловие

Подведение итогов предлагаю начать с отстающих. Платы ASRock 890FX Deluxe3 и Biostar TA890FXE кажутся неуместными в этом сводном обзоре, как футбольные команды второй лиги, которые неожиданно оказались в высшем дивизионе. Дело даже не в том, что они не смогли обеспечить максимальный разгон тестового процессора. Это не причина, а следствие проблем различного рода, которые имеются у этих двух плат. В BIOS платы ASRock имеются неработоспособные или работающие некорректно функции, для разгона требуется излишне завышать напряжение, что не позволило добиться максимума. Что касается платы Biostar, то пугает её лавинообразно растущее энергопотребление при высоких нагрузках, что и заставило ограничить разгон процессора, недостатков в BIOS тоже хватает. Платы пригодны для работы в номинальном режиме, а на что-либо большее лучше не рассчитывать.

Плата Gigabyte GA-890FXA-UD5 — отличный выбор для любых целей. Ничего лишнего, ничего ненужного, есть всё необходимое для настройки, разгона и полноценной работы с широким спектром устройств. Плата сохранила все устаревшие интерфейсы, у неё наибольшее количество портов USB и Serial ATA, самая заполненная разъёмами задняя панель. В последние годы платы Gigabyte вызывают лишь позитивные эмоции, отдельные недостатки имеются, как и у всех остальных плат, но они обычно незначительны и не мешают. Обыкновенная хорошая плата с хорошим набором технических характеристик и предсказуемым поведением, которая устроит подавляющее большинство пользователей.

Если же вам нужно что-то особенное, изыски и сложные технологии, то ваш выбор — это платы Asus M4A89TD Pro/USB3 и MSI 890FXA-GD70. У них и корректно работающие технологии автоматического разгона, которые помогут начинающим оверклокерам, и дополнительные операционные системы, и функции, позволяющие увеличить производительность и снизить энергопотребление. Невозможно однозначно выбрать лидера, платы обоих производителей хороши по-своему, у каждой есть свои достоинства.

Если же говорить о ценах плат, то они отличаются в разных регионах планеты, но примерно можно сказать, что все они находятся в пределах 175—185 долларов США. Исключением является плата MSI, цена которой практически равна 200 долларам и плата Biostar, которая продаётся примерно за 150 долларов. В обзоре плат Asus Crosshair IV Formula и Gigabyte GA-890FXA-UD7 мы много рассуждали о ценах на платы и процессоры. Всё же цена, близкая к 200 долларам, пожалуй, слишком велика для платы Socket AM3. Из протестированных сегодня плат только цена платы Biostar выглядит приемлемой, но это чуть ли не единственное её преимущество. Если вы не планируете объединять в одной системе несколько видеокарт в режиме ATI CrossFire, то, возможно, стоит обратить внимание на материнские платы, которые основаны на более дешёвом наборе логики AMD 870.

Другие материалы по данной теме

Флагманы AMD: Asus Crosshair IV Formula, Gigabyte GA-890FXA-UD7 и AMD Phenom II X6 1090T Black Edition

Обзор пары флагманских плат Gigabyte: GA-P55A-UD6 и GA-P55A-UD7

Zotac H55-ITX WiFi — полноценная LGA1156-плата формата mini-ITX