Ваш город: Москва

MSI X99S GAMING 7 — обзор игровой платы на логике Intel X99

Предисловие

Разработка и производство материнских плат для платформы LGA2011-v3, которые специально предназначены для любителей игр, может показаться странным и ненужным начинанием. Зачем, если многоядерность и даже максимальная скорость работы разъёмов при объединении видеокарт не обеспечивают заметных преимуществ? Платформа LGA1150 эффективнее, поскольку способна обеспечить сравнимый, а нередко даже более высокий уровень производительности в играх при меньших затратах денег и электричества. Тем не менее, расчёт производителей системных плат продуман и оправдан. У обычных пользователей роль вспомогательного, а порой и основного компьютера всё чаще играет мобильное устройство — ноутбук, планшет или даже смартфон. Им новый персональный компьютер не нужен, в то же время любители игр и разгона регулярно обновляют конфигурацию своего компьютера. Платформу LGA2011-v3, несомненно, выберут специалисты, которым необходима её высокая производительность в вычислительных задачах. Кроме того, такую систему соберут себе любители разгона, чтобы попытаться достичь новых высот и поклонники игр, чтобы опробовать режимы совместной работы нескольких видеокарт. Именно поэтому расчёт на энтузиастов обоснован, а наличие в ассортименте материнских плат специализированных моделей — это логичный и ожидаемый шаг, такие платы есть у всех крупных производителей.

К примеру, у компании ASUSTeK на наборе логики Intel X99 помимо шести обычных моделей основана особая плата RAMPAGE V EXTREME серии ROG, которая объединяет сторонников разгона и любителей игр. У компании GIGABYTE из девяти моделей одна предназначена для разгона и целых четыре платы ориентированы на игроманов. Однако в процентном соотношении больше всего специализированных моделей оказалось у компании MSI. Из шести плат две относятся к оверклокерским моделям, сразу три к игровой серии и лишь одна плата обычная. Давайте выясним, как представляет себе компания MSI игровую плату платформы LGA2011-v3 на примере модели MSI X99S GAMING 7.

Упаковка и комплектация

Для материнских плат платформы LGA2011-v3 компания MSI не стала разрабатывать новый дизайн коробок, он остался таким же, как у других моделей, относящихся к игровой серии GAMING. На лицевой стороне помимо изображения дракона, который является эмблемой серии, можно увидеть название модели и несколько логотипов. На обратной есть краткий перечень технических характеристик, рисунок задней панели платы и рассказ о некоторых особенностях.

Несмотря на стандартные размеры коробки, перечень входящих в комплект платы аксессуаров оказался весьма внушительным:

шесть Serial ATA кабелей с металлическими защёлками, половина кабелей с прямыми, а вторая половина с одним прямым и вторым Г-образным разъёмом, все кабели специально предназначены для подключения устройств SATA 6 Гбит/с;

адаптер для подключения подсистемы звука напрямую к блоку питания;

два гибких мостика для объединения видеокарт в режиме SLI;

заглушка на заднюю панель (I/O Shield) с мягкой подкладкой на обратной стороне;

комплект переходников «M-Connector», включающий два модуля для облегчения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока;

руководство пользователя;

брошюра по программному обеспечению;

плакат с краткими инструкциями по сборке;

рекламный буклет о продукции MSI игровой серии GAMING;

двусторонняя табличка на дверную ручку с надписями «I’M NOT HERE» и «I’M SORRY BUSY GAMING»;

крупная наклейка на системный блок с эмблемой игровой серии GAMING;

комплект из 12-и наклеек для маркировки SATA-кабелей;

DVD-диск с программным обеспечением и драйверами для платы.

Дизайн и возможности

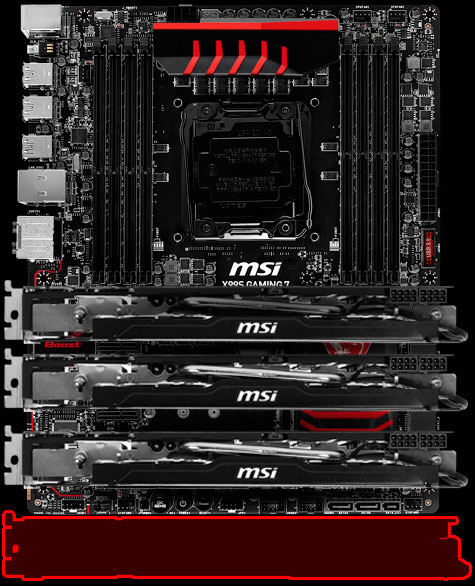

На первый взгляд может показаться, что материнская плата MSI X99S GAMING 7 выглядит несколько мрачновато, но при работе она немного оживится благодаря подсветке и информационным светодиодам.

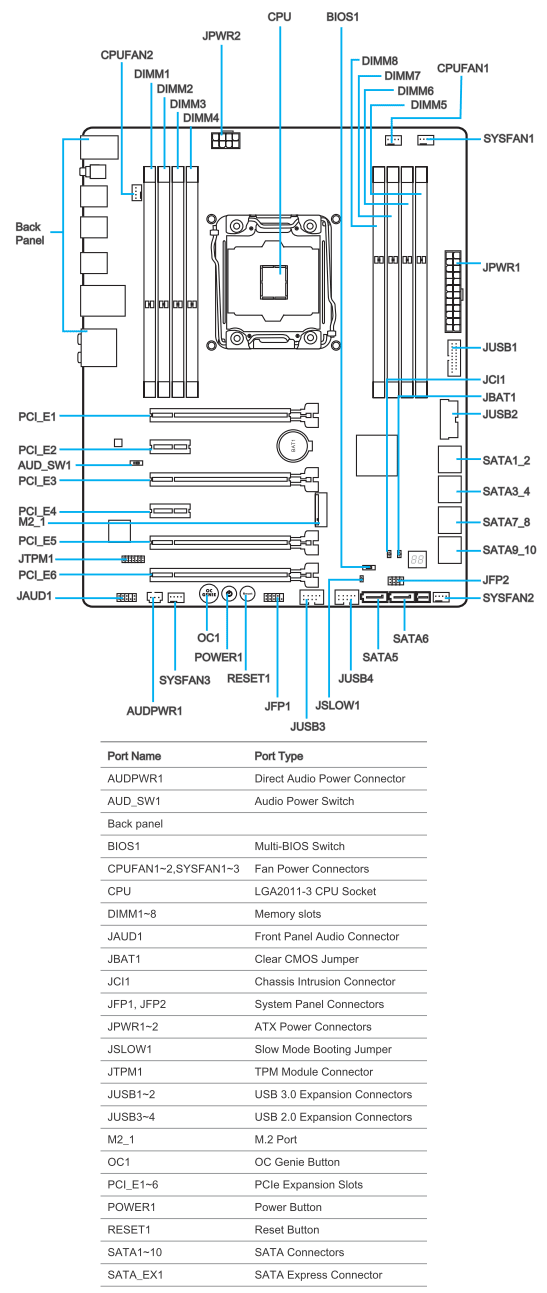

Разводка получилась достаточно сложная, плата выполнена на восьмислойном дизайне (количество слоёв текстолита можно посчитать по числу квадратиков в левом нижнем углу платы). Как и другие современные платы MSI, эта модель выполнена на качественной элементной базе «Military Class 4». Используются эффективные конденсаторы Hi-C CAP, ферритовые катушки с высокой проницаемостью SFC, твердотельные конденсаторы с алюминиевым сердечником DARK CAP. Греющиеся элементы преобразователя питания накрыты радиатором, дополнительную жёсткость и отвод тепла обеспечивает усилительная пластина с обратной стороны платы. Все радиаторы, включая чипсетный, используют прочное винтовое крепление. Восемь разъёмов для модулей памяти DDR4 способны работать в четырёхканальном режиме и готовы вместить до 128 ГБ суммарного объёма с частотой до 3333 МГц.

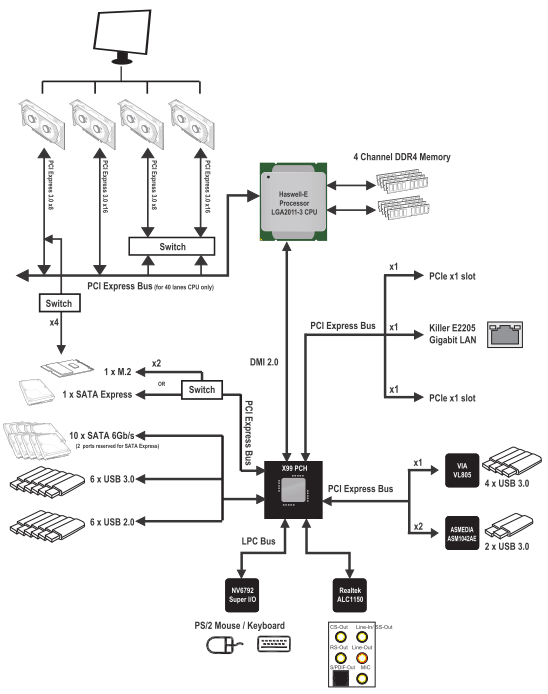

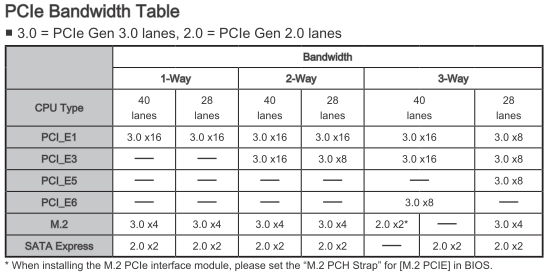

Поскольку в системе могут использоваться процессоры с различным количеством линий PCI Express, сложно не только спроектировать плату на наборе логики Intel X99, непросто даже понятно рассказать о различиях в её возможностях. Для установки карт расширения на плате MSI X99S GAMING 7 имеется четыре разъёма PCI Express 3.0/2.0 x16, но одновременно могут использоваться только три из них, кроме того, есть два разъёма PCI Express 2.0 x1. Компания MSI предлагает наглядный способ отражения режима работы разъёмов в зависимости от процессора. Если в системе установлена только одна видеокарта, то занят лишь первый разъём из четырёх PCI Express 3.0/2.0 x16, а остальные свободны — x16/ x0/ x0/ x0. Когда карт две, а у процессора 40 линий PCI-E, то сразу два верхних разъёма будут работать на полной скорости — x16/ x16/ x0/ x0. Если же у процессора только 28 линий, то скорость второго разъёма придётся снизить — 16/ x8/ x0/ x0. При использовании трёх карт и такого процессора три верхних разъёма поровну поделят между собой пропускную способность — x8/ x8/ x8/ x0. Только когда у процессора 40 линий и устанавливаются три карты, в дело вступает четвёртый разъём, а третий остаётся свободным — x16/ x16/ x0/ x8.

Может показаться, что в выделении сразу четырёх разъёмов PCI Express 3.0/2.0 x16 для установки только трёх карт расширения нет ничего плохого. Даже две карты одновременно используются не очень часто, а три или четыре ещё реже. Однако этот дополнительный избыточный разъём занимает свободное место, которое лишним никогда не бывает. Предлагаемые разработчиками платы формулы предусматривают установку двух карт расширения в два верхних разъёма, между которыми находится единственный разъём PCI Express 2.0 x1. В результате, если видеокарты используют систему охлаждения удвоенной толщины, а именно такие системы применяются на мощных картах, то они окажутся почти вплотную друг к другу. Такое размещение затрудняет охлаждение, может ограничить разгон и привести к перегреву. При этом на сайте MSI обнаружилась очень подозрительная иллюстрация, где на плату MSI X99S GAMING 7 установлено три видеокарты, причём между всеми ними просматривается вполне заметное расстояние.

Это изображение вводит в заблуждение и не соответствует действительности. Комфортно разместить видеокарты с массивными системами охлаждения можно только в том случае, когда между ними располагается два разъёма или больше. Но между первым и вторым, а также между вторым и третьим разъёмами PCI Express 3.0/2.0 x16 находится всего по одному разъёму PCI Express 2.0 x1. Расстояние между установленными в эти разъёмы картами будет составлять лишь несколько миллиметров, причём лишь тогда, когда с обратной стороны карты нет усилительной и рассеивающей тепло пластины, иначе оно может сократиться почти до нуля. Есть только один приемлемый вариант, когда у процессора 40 линий и установлено три карты, то между второй и третьей, то есть между вторым и четвёртым разъёмом, останется достаточно места, однако две первые карты всегда будут вплотную друг к другу. Плата поддерживает совместную работу видеокарт в режимах AMD 3-Way CrossFireX или NVIDIA 3-Way SLI, но при этом утверждение про оптимальное размещение разъёмов выглядит более чем нескромно. Обманывать нехорошо.

Теперь нужно рассмотреть возможности платы по работе с накопителями, тут тоже есть свои особенности. Набор логики Intel X99 обеспечивает систему десятью портами SATA 6 Гбит/с, дополнительных контроллеров на плате не используется. Только шесть портов позволяют объединение подключённых к ним накопителей в массивы RAID. На правом краю платы размещено четыре из них и ещё четыре, которые RAID не поддерживают, а могут работать только в режимах IDE или AHCI. Никаких визуальных отличий между разъёмами нет, все они одинакового чёрного цвета, ориентироваться придётся по надписям на текстолите рядом с ними.

Ещё два порта SATA 6 Гбит/с находятся на нижнем краю платы, они входят в состав разъёма SATA Express, эти же две линии SATA будут недоступны при использовании SATA-накопителя в разъёме M.2, предусматривающем крепления для SSD длиной 42, 60 или 80 мм. Спецификации предусматривают скорость работы разъёмов SATA Express и M.2 на уровне 10 Гбит/с, если же накопитель M.2 не использует линии SATA, а работает по шине PCI-E, то за счёт четырёх процессорных линий PCI Express 3.0 скорость теоретически может достигать 32 Гбит/с. Такая возможность доступна не всегда, она зависит от типа процессора и количества установленных карт расширения, что наглядно иллюстрирует следующая таблица:

При установке одной или двух карт вне зависимости от типа используемого процессора на разъём M.2 подаются четыре процессорных линии PCI-E 3.0, а разъём SATA Express обеспечивается двумя линиями PCI-E 2.0 от чипсета. Такой же режим работы будет при установке трёх карт и процессора, у которого 28 линий PCI-E. Если же у процессора 40 линий и установлено три карты, то добавочные процессорные линии у разъёма M.2 забираются третьей картой. В его распоряжении остаётся только две чипсетных линии PCI-E 2.0, в результате одновременное использование разъёмов SATA Express и M.2 становится невозможным, а скорость работы любого из них останется на уровне 10 Гбит/с.

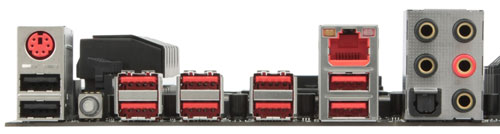

Задняя панель разъёмов платы выглядит не лучшим образом, поскольку оставляет неиспользованным немало доступной площади. Дополнительно смущает нестандартная окраска разъёмов PS/2, USB 3.0 и разъёма для подключения аудиосистемы. Здесь можно обнаружить следующий набор элементов:

универсальный разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;

два порта USB 2.0 (разъёмы чёрного цвета), а ещё четыре можно вывести с помощью двух внутренних разъёмов;

кнопка «Clear CMOS»;

восемь портов USB 3.0 (разъёмы красного цвета) появились благодаря возможностям набора логики Intel X99, контроллера ASMedia ASM1042AE и разветвителя VIA VL805, а ещё четыре дополнительных порта USB 3.0 можно вывести с помощью двух внутренних разъёмов;

разъём локальной сети (сетевой адаптер построен на гигабитном процессоре Qualcomm Atheros Killer E2205);

оптический S/PDIF и пять аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC1150.

Непривычный красный цвет универсального разъёма PS/2 для подключения клавиатуры или мышки объясняется тем, что он (и порты USB 2.0, кстати) обеспечен технологией «Gaming Device Port», которая оптимизирует применение игровых компьютерных клавиатур и мышек с высокой частотой опроса, а на разъёмы нанесено втрое больше золотого напыления, чем обычно. Красного цвета портам USB 2.0 не досталось, поскольку этим цветом выделены порты USB 3.0 и не только потому, что красный — это цвет игровой серии «GAMING». Эти порты наделены функцией «USB Audio Power», которая поддерживает стабильное значение напряжения 5В на USB портах, что обеспечивает высокое качество звука при использовании внешних цифро-аналоговых преобразователей. Ещё можно заметить позолоченные звуковые разъёмы — это одно из проявлений технологии улучшения качества звука «MSI Audio Boost 2». Технология предусматривает использование качественного современного восьмиканального звукового кодека Realtek ALC1150, специальных конденсаторов японского производства, усилителя сигнала для наушников с высоким сопротивлением, вся область звуковой подсистемы изолирована для снижения помех, а линия раздела подсвечивается. Отличительной особенностью плат MSI является технология «Direct Audio Power». С помощью переключателя и входящего в комплект платы адаптера можно перевести всю подсистему звука на питание напрямую от БП компьютера, чтобы исключить потерю качества при высоких нагрузках. Характерной чертой игровых материнских плат MSI является использование в качестве сетевого контроллера процессоров серии Qualcomm Atheros Killer. Специальное программное обеспечение позволяет оптимизировать сетевой трафик и снизить задержки.

Схематичное изображение платы даёт возможность заметить немалое количество дополнительных элементов. На плате имеются кнопки включения и перезагрузки, а также кнопка «OC Genie», предназначенная для автоматического разгона системы. Индикатор POST-кодов позволит определить источник проблем при старте системы. Технология «MultiBIOS II» обеспечивает плату двумя независимыми микросхемами BIOS с выбором активной при помощи переключателя. Можно обнаружить пять четырёхконтактных разъёмов для подключения вентиляторов, из которых сразу два процессорных. К сожалению, эти два разъёма до сих пор так и не получили способность регулировать скорость вращения трёхконтактных вентиляторов. Кроме того, схема размещения разъёмов для вентиляторов тоже далека от идеала и неудобна. На верхнем краю платы расположен только один разъём для процессорного вентилятора, а рядом с ним не для второго, а для системного. Второй процессорный разъём находится слева, между задней панелью и разъёмами для модулей памяти. Вполне возможно, что провод для подключения выдувающего вентилятора, который обычно располагается на задней панели корпуса системного блока, дотянется до правого верхнего угла платы к разъёму SYSFAN1 или до нижнего SYSFAN3. Однако было бы гораздо удобнее, если поменять разъёмы SYSFAN1 и CPUFAN2 местами.

Кстати, в руководстве к плате MSI X99S GAMING 7 впервые обнаружилась блок-схема её устройства. Подобные схемы уже давно являются неотъемлемой частью руководств к материнским платам компании Gigabyte, порой они оказывались очень полезны, поскольку помогали понять различные особенности работы плат. Будет очень неплохо, если включение блок-схем в руководства станет правилом для материнских плат MSI.

Напоследок следует отметить наличие у плат компании MSI комплекса защитных функций «Guard-Pro», который предусматривает защиту от влажности, от электромагнитного излучения и статических разрядов, а также устойчивость к повышенным температурам.

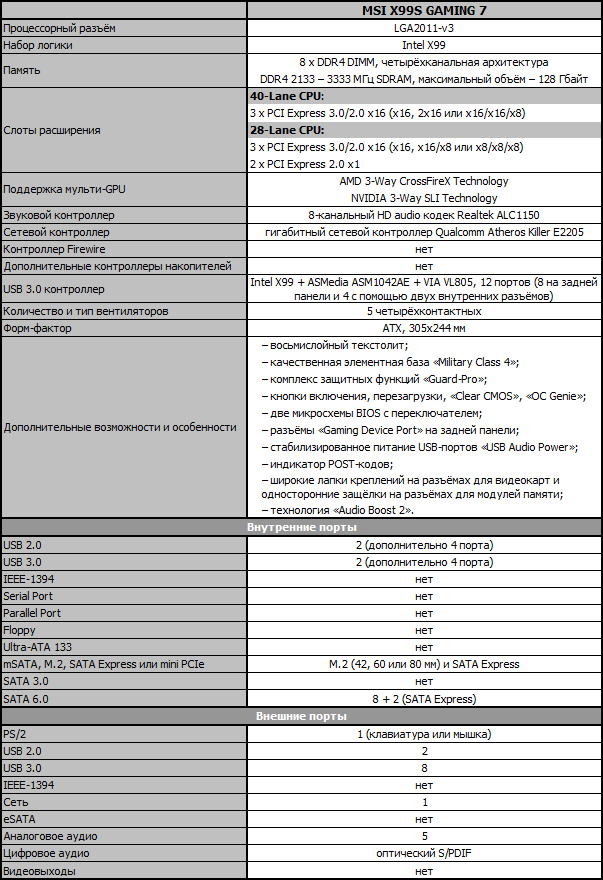

Все основные технические характеристики материнской платы MSI X99S GAMING 7 были скомпонованы в единую таблицу, а щёлкнув по ней, можно открыть сводную сравнительную таблицу со спецификациями протестированной ранее платы ASUS X99-A.

Перечень технических характеристик материнской платы MSI X99S GAMING 7 выглядит неплохо, как сам по себе, так и при сравнении с другими моделями. Однако эта первая за долгое время плата, к дизайну которой напрашиваются замечания. Прежде всего, это касается нерационального использования разъёмов для карт расширения, из-за чего при установке даже всего лишь двух карт с массивными системами охлаждения они обязательно окажутся вплотную друг к другу. Кроме того, неудобным оказалось размещение разъёмов для подключения вентиляторов, а также не понравилась утрата задней панелью цветовой дифференциации разъёмов, теперь они стали одинаково красными. Красный — это цвет игровой серии «GAMING», однако по цвету разъёма PS/2 сразу было понятно, предназначен он для клавиатуры, для мышки или универсален. Так же не возникало вопросов при подключении аудиосистем к разъёму салатового цвета и без проблем идентифицировались синие порты USB 3.0. Когда все эти разъёмы стали красными, то в целом всё смотрится гармонично, но при сборке и использовании возникают лишние вопросы и затруднения. Порой успешно сориентироваться на месте помогала подсказывающая окраска не только на самих разъёмах, но и на заглушке для задней панели разъёмов, но у платы MSI X99S GAMING 7 на ней лишь трудноразличимые подписи и символы, выполненные мелким красным шрифтом на чёрном фоне.

Особенности BIOS

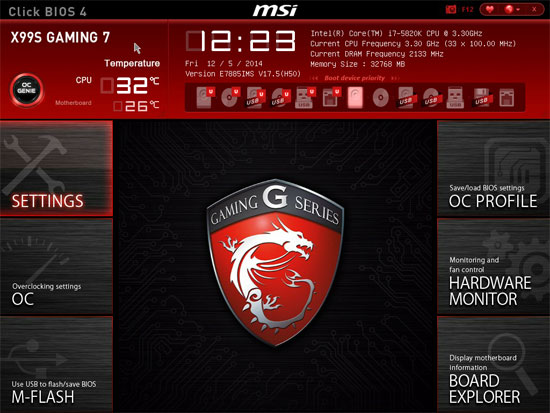

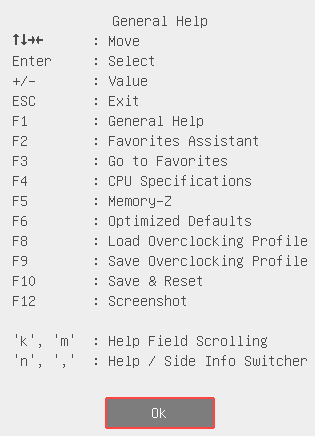

Одновременно с платформой LGA1150, то есть с процессорами Haswell и чипсетами Intel восьмой серии, был представлен новый «MSI Click BIOS 4». При анонсе плат MSI на чипсетах девятой серии его внешний вид почти не изменился, но возможности были расширены. Для платформы LGA2011-v3, то есть для процессоров Haswell-E и набора логики Intel X99, новая ревизия UEFI BIOS не разрабатывалась, по внешнему виду и возможностям она осталась примерно такой же, как была, зато изменения появились на сайтах MSI. Долгое время имеющиеся на страницах с описанием материнских плат ссылки, обещающие познакомить с особенностями BIOS, бездействовали. Сейчас же они ведут на отдельную страницу, где кратко рассказывается об основных особенностях текущей версии «MSI Click BIOS 4».

Цветовое оформление «MSI Click BIOS 4» зависит от того, к какой серии относится материнская плата. В BIOS обычных плат преимущественно используется синий цвет, у моделей, которые ориентированы на любителей разгона, BIOS жёлтый, а для серии игровых плат характерна традиционная красно-чёрная гамма.

В верхней части стартового экрана находится информационная панель, где можно увидеть, но не поменять текущую дату и время, проконтролировать температуру процессора и платы. Помимо того, нам сообщают базовые сведения о системе: название модели платы и версию BIOS, базовую частоту и коэффициент умножения процессора, а также суммарный объём и частоту работы памяти. Из настроек мы можем лишь задать порядок опроса загрузочных устройств во время старта, для чего достаточно перетянуть их иконки в ряду мышкой, схематичные изображения активных в данный момент устройств подсвечиваются. Центральная часть экрана предназначена для отображения параметров BIOS, но сейчас её полностью занимает логотип игровой серии материнских плат компании MSI, а слева и справа находятся иконки основных разделов.

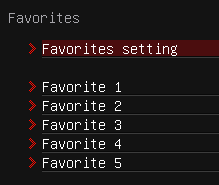

В правом верхнем углу стартового экрана рядом с иконкой фотоаппарата, подсказывающей, что снимок экрана можно сделать по нажатию клавиши «F12», с «крестиком» для выхода из BIOS и с иконкой земного шара для изменения языка интерфейса, находится иконка в виде «сердечка» — это избранное, долгожданная возможность пользовательской настройки. Если выделить нужный для добавления в избранное параметр BIOS и нажать на клавишу «F2», либо просто щёлкнуть по нему правой кнопкой мышки, то появляется окно «Favorites Assistant», в котором параметр можно добавить на одну из пяти доступных страниц. Если же нажать на клавишу «F3» или кликнуть по сердечку в правом верхнем углу стартового экрана, то появится окно, где можно выбрать нужную группу избранных настроек.

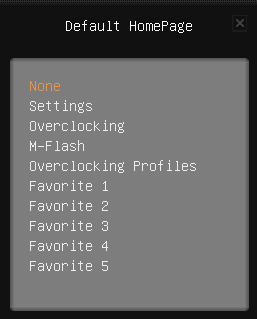

Совсем не обязательно каждый раз таким способом добираться до наиболее часто используемых настроек, параметр «Favorites Setting» поможет задать в качестве стартовой любую из пяти самостоятельно созданных страниц или один из основных разделов BIOS.

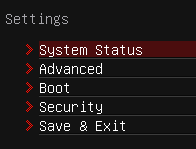

Продолжим рассмотрение возможностей «MSI Click BIOS 4» с первого раздела «Settings», который включает сразу несколько подразделов.

Подраздел «System Status» — это, по сути, тот самый стартовый экран, который встречал нас при входе в обычный BIOS, он сообщает базовые сведения о системе, позволяет задать время и дату. Набор возможностей подраздела «Advanced» разделён на несколько отдельных страниц. Здесь можно настроить функциональность набора логики, интегрированных контроллеров и интерфейсов. На странице «Windows 8/8.1 Configuration» можно включить поддержку свойственного для этой операционной системы режима загрузки и ускорить время прохождения стартовой процедуры. Подраздел «Boot» позволит задать порядок опроса загрузочных устройств и ряд других опций, применяемых при старте. Бывший ранее одним из основных разделов «Security» превратился в отдельную страничку подраздела «Settings». Здесь мы задаём пароли, ограничивающие доступ к системе, но интересная способность плат компании MSI назначать в качестве ключа доступа обычный USB-накопитель была удалена. Подраздел «Save & Exit» можно было бы вообще убрать, ведь его возможностями мало кто пользуется, их с успехом заменяет набор «горячих клавиш». Однако в перечне, выводимом по нажатию клавиши «F1» или после щелчка мышкой по надписи «Hot Key», до сих пор отсутствует порой очень необходимый параметр «Discard Changes», имеющийся только в этом подразделе.

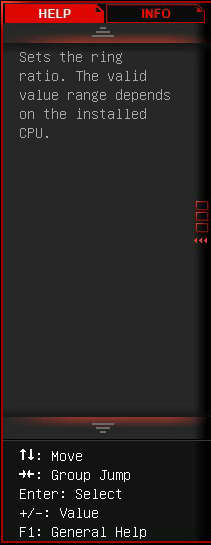

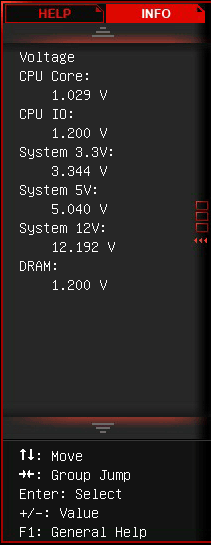

При выделении какого-либо из параметров BIOS на панели «Help» справа сообщается контекстная информация о его предназначении и диапазоне изменения. Если же выбрать вкладку «Info», то появятся значения нескольких основных напряжений.

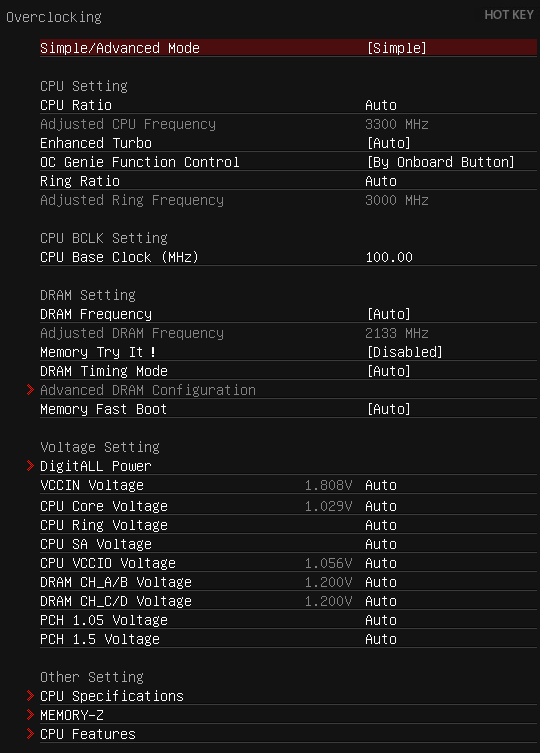

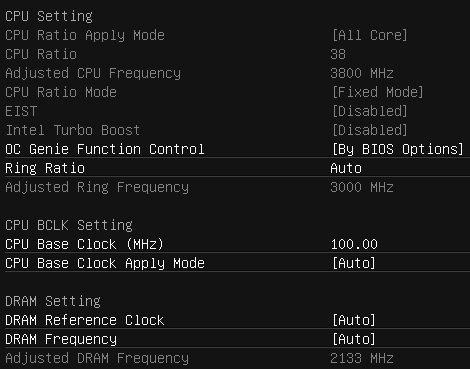

Раздел «OC» — один из самых масштабных по количеству параметров. Здесь собраны все опции, необходимые для тонкой настройки производительности и для разгона, целый ряд информационных параметров сообщает текущие сведения о характеристиках работы системы. В отличие от плат для разгона по умолчанию представлен сокращённый перечень параметров раздела, чтобы получить доступ к полному набору нужно изменить значение опции «Simple/Advanced Mode».

Структурно гигантский раздел делится на несколько частей. Сначала группа параметров «CPU Setting», относящихся к процессору. Набор опций «CPU BCLK Setting» управляет изменением базовой частоты и связанных параметров, а настроить работу подсистемы памяти помогут опции «DRAM Setting». Самая значительная по количеству группа опций «Voltage Setting» позволяет управлять напряжениями, которые можно задавать не только выше, но и ниже номинала. Текущие значения напряжений показываются тут же, рядом с изменяющими их параметрами, что тоже очень удобно. Завершают огромный раздел «OC» несколько отдельных страниц группы опций «Other Setting».

Чтобы чрезмерно не загромождать и без того немаленький раздел «OC», часть параметров выносится на отдельные страницы. В частности, первым по порядку встречается подраздел «Advanced DRAM Configuration», в котором меняются задержки памяти, которые могут быть одинаковыми или различными для каждого из каналов памяти.

Параметр «Memory Try It !» предназначен для упрощения установки правильных настроек подсистемы памяти. Сначала выбирается значение задержки «CAS Latency» и производительный, либо совместимый набор таймингов, затем нужно определиться с подходящей частотой памяти, после чего будет автоматически установлен весь комплекс значений, включающий частоту работы памяти, соответствующих ей задержек и напряжений.

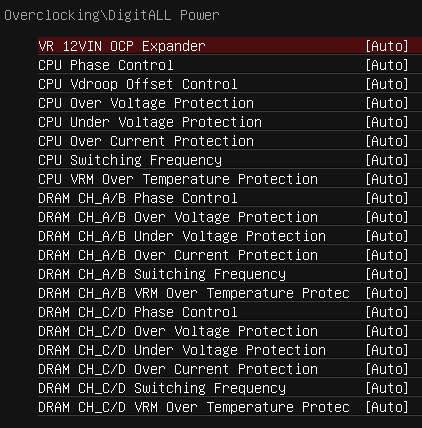

На отдельную страницу «DigitALL Power» вынесены настройки, относящиеся к цифровой системе питания процессора.

Два следующих подраздела «CPU Specifications» и «Memory-Z» являются чисто информационными. В первом нам сообщают базовые сведения об установленном процессоре, при желании можно заглянуть дальше и ознакомиться с перечнем поддерживаемых процессором технологий. Схожим образом реализована работа подраздела «Memory-Z». При входе мы видим информацию, зашитую в SPD модулей памяти. Именно эти настройки применяются платами по умолчанию, однако реальные возможности модулей отражены в профиле «X.M.P.», если такой имеется, и с ними тоже можно ознакомиться.

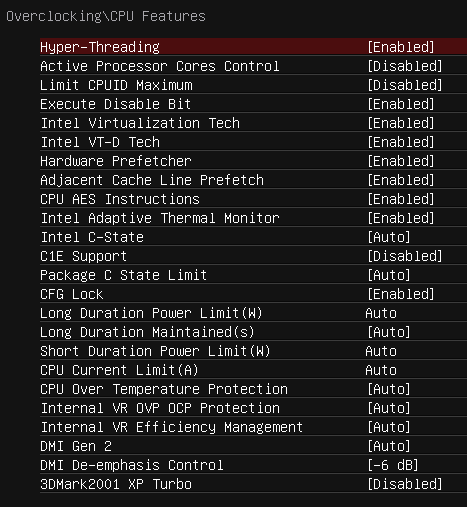

В подразделе «CPU Features» мы управляем различными настройками, относящимися к процессору, его технологиям и интегрированному преобразователю питания. Этот весьма важный подраздел оказался на последнем месте, однако обратиться к его возможностям нетрудно, поскольку все параметры раздела «OC» замкнуты в цикл. До последних параметров и подразделов не обязательно долго добираться, много раз нажимая клавишу со стрелкой вниз, можно нажать вверх и сразу оказаться в нужном месте.

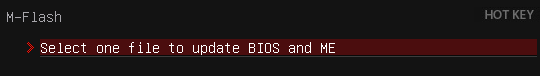

Входящая ранее в раздел «OC» страница «M-Flash» превратилась в один из основных разделов, но теперь сократилась до одного единственного параметра. Удалена фирменная способность плат MSI на пробу загрузиться с образа BIOS, находящегося на USB-накопителе, ликвидирована возможность сохранить текущую версию прошивки.

Ещё один минус в том, что образы обязательно должны находиться в корневом разделе накопителя, какой-либо файловый менеджер отсутствует, файловая система NTFS не поддерживается, накопитель должен быть отформатирован в системах FAT или FAT32. Зато была упрощена и сделана более безопасной процедура обновления прошивок материнских плат. Раньше она сопровождалась различными предупредительными сообщениями, на середине нередко прерывалась перезагрузкой, после чего процесс продолжался. Теперь же система сначала перезагружается, после чего полностью выполняет всю процедуру обновления прошивки.

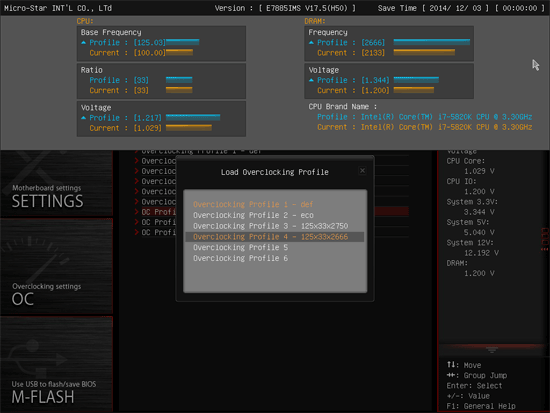

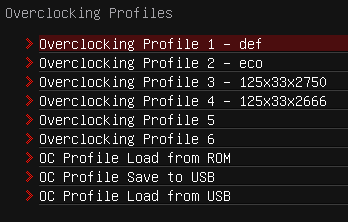

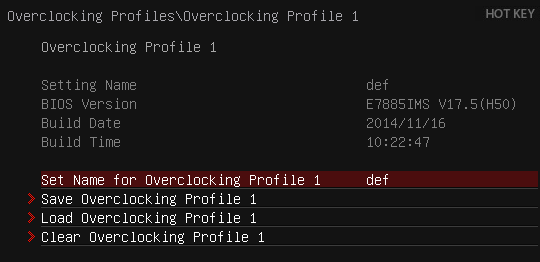

Следующий раздел «OC Profile» тоже ранее был лишь отдельной страницей в разделе «OC», а теперь обрёл долгожданную самостоятельность. Он позволяет запомнить шесть полных профилей настроек BIOS, имеется возможность резервирования профилей на внешних накопителях и загрузки с них. Теперь при входе в раздел сразу видно, какие из профилей задействованы, для обозначения занятых используются их названия, они могут быть достаточно длинными и подробными, стало намного удобнее.

Принципы работы с профилями реализованы грамотно и никаких замечаний не вызывают. Автоматически запоминается дата и время создания профиля, к какой версии BIOS он относится. Самостоятельно можно задать напоминающее о содержимом название, при необходимости профиль можно очистить.

Кстати, примитивный менеджер файлов всё же появляется при работе с профилями, сохраняемыми на внешних носителях или загружаемыми с них. Это позволяет записать или считать профиль, находящийся не только в корневом разделе, но и в отдельных папках на USB-накопителе. Непонятно, что тогда мешает использовать подобный файловый менеджер для выбора нужного файла с прошивкой при обновлении BIOS?

Функция сравнения профилей настроек «OC Profile Preview II» уже доросла до второй версии, но подверглась при этом лишь незначительным изменениям. Эта технология, вопреки своему названию, практически неспособна к сравнению профилей настроек, как это ни парадоксально. Сравнение проводится лишь по нескольким основным показателям: базовой частоте и коэффициенту умножения процессора, его напряжению, по частоте и напряжению на памяти. Если отличия в профилях настроек никак не влияют на изменение значений этих параметров, то разницы между профилями мы не увидим. Ранее для сравнения профиль обязательно нужно было записать на USB-накопитель, а сейчас появилась новая опция «OC Profile Load from ROM». Она даёт возможность сравнения не только с профилями, сохранёнными на USB-накопителе, но и с теми, что записаны в шести профилях BIOS.

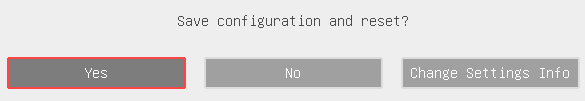

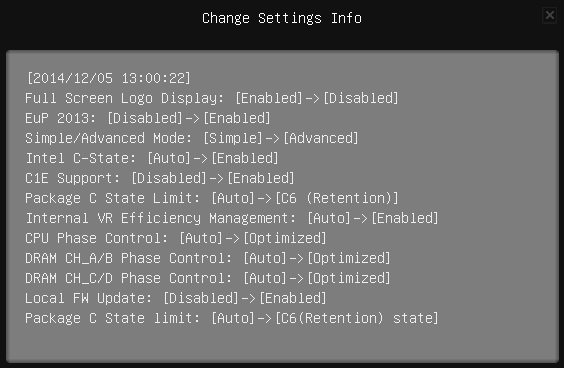

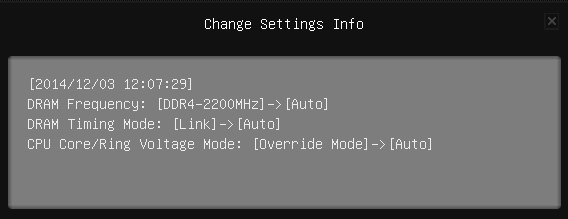

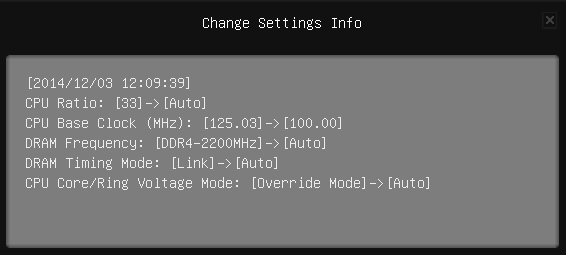

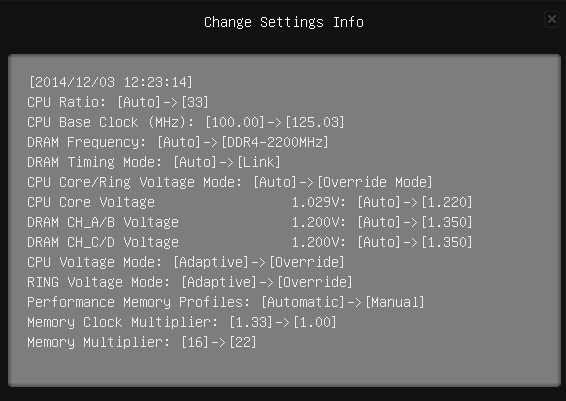

Впрочем, переживать по поводу несовершенной и фактически бесполезной функции «OC Profile Preview II» больше нет повода, поскольку теперь при каждом сохранении настроек BIOS появляется следующее окно:

Можно согласиться, можно отказаться от сохранения, как и всегда, но теперь добавилась третья опция «Change Settings Info», которая позволяет ознакомиться с перечнем применяемых изменений.

Основное предназначение этого окна — проверить полноту и правильность изменяемых параметров. Косвенное следствие — загрузив сохранённый профиль, теперь можно увидеть полный перечень его отличий от текущих настроек, а не разницу только лишь между несколькими базовыми параметрами, как при использовании функции «OC Profile Preview II».

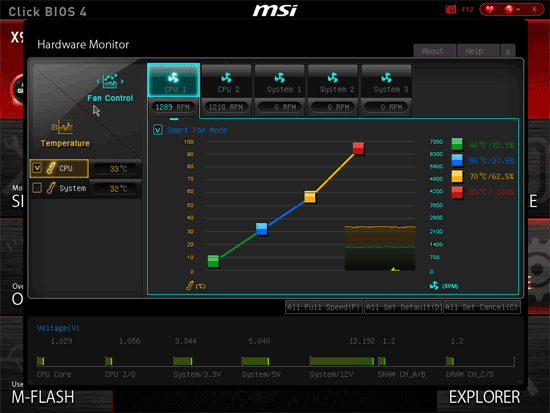

Раздел «Hardware Monitor» ранее был запрятан в глубинах раздела «Settings», но теперь справедливо вынесен наружу. Стал нагляднее график, на котором отображена зависимость скорости вращения вентилятора от температуры, панель сверху позволяет выбрать, к какому из двух процессорных и трёх системных вентиляторов относится график. Передвигая разноцветные точки на графике, можно задать желаемое соотношение между температурой и скоростью вращения. Убрав галочку «Smart Fan Mode», можно отказаться от динамической регулировки и зафиксировать количество оборотов на постоянном значении. От правого края по графику начинают появляться и ползти влево линии жёлтого и малахитового цветов. Жёлтым обозначена температура процессора, она стоится по левой оси, а зелёным скорость вращения его вентилятора, построенная по правой оси. В самом низу экрана находится информационная панель, сообщающая значения важнейших напряжений.

К сожалению, ни один из двух разъёмов для процессорных вентиляторов не в состоянии управлять их скоростью вращения при трёхконтактном подключении, снижать количество оборотов трёхконтактных вентиляторов могут лишь системные разъёмы. Кроме того, цвета предусмотрительно подобраны неброские, но освоиться и разобраться в разделе «Hardware Monitor» удаётся далеко не сразу. Заметно отвлекают и мешают восприятию информации выглядывающие по краям окна следы предыдущего экрана BIOS. Было бы гораздо лучше, если бы окно раздела распахивалось на весь экран, полностью скрывая предыдущий. Ещё было бы неплохо дать пользователю возможность отказаться от модного, но неудобного графического и вернуться к привычному текстовому виду вывода и изменения параметров.

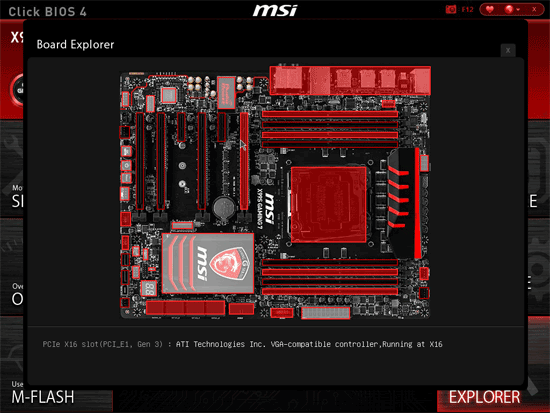

Следующий раздел «Board Explorer» представляет собой схематичное, но довольно точное изображение самой материнской платы. Если навестись на какой-либо из элементов, то можно получить информацию о нём. На иллюстрации ниже курсор указывает на разъём с дискретной видеокартой. Как и в разделе «Hardware Monitor», по краям окна видны отвлекающие элементы предыдущего экрана.

Если не считать ликвидации всех дополнительных возможностей раздела «M-Flash» и сокращения его до одного единственного параметра, то новый «MSI Click BIOS 4» остался таким же, каким был у других плат MSI на чипсетах Intel девятой серии. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, поскольку остались все положительные изменения, которые появились за последнее время. Это новая функция для настройки памяти «Memory Try It !» и новые опции, относящиеся к интегрированному в процессор преобразователю напряжений в подразделе «CPU Features». Была проведена лёгкая переработка разделов «Hardware Monitor» и функции «OC Profile Preview», упрощена процедура обновления прошивок. Радует, что появилась удобная возможность пользовательской группировки наиболее употребительных параметров и выбора желаемой стартовой страницы. Ещё одним заметным плюсом является возможность ознакомиться с полным перечнем применяемых изменений перед сохранением настроек. У остальных производителей материнских плат очень важные параметры, относящиеся к процессорным энергосберегающим технологиям, обычно запрятаны слишком далеко, на отдельной странице раздела «Advanced». Это характерный недостаток большинства плат других производителей, а корень проблемы заключается в AMI BIOS, который лежит в основе UEFI BIOS современных плат и в его нерациональной базовой компоновке. Между тем, у плат MSI этот важный подраздел «CPU Features» уже давно перемещён в основной раздел «OC», который содержит все необходимые для настройки и разгона параметры.

К сожалению, неизменность возможностей «MSI Click BIOS 4» одновременно с достоинствами подразумевает сохранение всех неисправленных недостатков. Стартовая страница всё ещё фактически бесполезна, поскольку позволяет лишь изменить язык интерфейса и поменять порядок опроса загрузочных устройств при старте платы. Ещё можно нажатием кнопки «OC Genie» автоматически разогнать систему, но это расширенные возможности, а где основные, такие как выбор режима работы накопителей, где изменение даты и времени? Кстати, если уж раздел «M-Flash» сократился до одного параметра, то не пора ли его переделать в какую-нибудь заметную кнопку, а на освободившееся место перенести другие полезные функции, скрытые в глубинах раздела «Settings»? Заметным плюсом является окно «Change Settings Info», которое позволяет ознакомиться с полным перечнем применяемых изменений, однако реализована эта возможность не лучшим образом. Принцип тот же, что у аналогичной возможности BIOS плат компании ASUSTeK, но там окно появляется сразу при сохранении настроек, можно согласиться, а можно отказаться, никаких лишний действий не требуется. Здесь нужно сначала открыть это окно, потом закрыть его, лишь после этого можно соглашаться или отказываться от сохранения. Долго и неудобно, в таком виде не возникает желания воспользоваться этой способностью.

Перечень недостатков можно продолжать, к примеру, очень не нравится утрата платами MSI способности к разгону без изменения напряжения на процессоре. Несмотря на большое количество опций, относящихся к настойке памяти, наверняка мало кто пользуется возможностями подраздела «Memory-Z». Наиболее удобным способом просмотр информации, записанной в SPD модулей памяти, реализован у материнских плат компании ASRock, задержки показываются непосредственно в том подразделе, где они меняются. Раздел «Hardware Monitor», несмотря на незначительную переработку, по-прежнему оставляет скорее негативное впечатление. Он сложен, неинтуитивен, вместо того, чтобы быстро задать необходимые значения параметров и выйти, требуется определённое время, чтобы разобраться с его возможностями, а это уже недостаток. К тому же сейчас только материнские платы компании MSI не в состоянии управлять трёхконтактными процессорными вентиляторами, все остальные производители сумели вернуть своим платам эту полезную возможность.

Путей для улучшения «MSI Click BIOS 4» множество, сейчас он почти не изменился, но новая ревизия UEFI BIOS уже наверняка готовится для новых платформ и наборов логики. Тем не менее, нельзя говорить, что всё осталось по-прежнему, поскольку появились новые проблемы. С похожей ситуацией мы столкнулись чуть ранее во время тестов платы ASUS X99-A — внешне BIOS этой модели почти не отличается от BIOS прежних плат компании ASUSTeK на чипсетах девятой серии, но в его работе были замечены определённые изменения. То же самое можно сказать о плате MSI X99S GAMING 7. Хотя никаких существенных отличий от последних протестированных плат MSI мы в BIOS не нашли, но обнаружились новые ошибки и недоработки, о которых далее в главе обзора про особенности работы и разгона.

Конфигурация тестовой системы

Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:

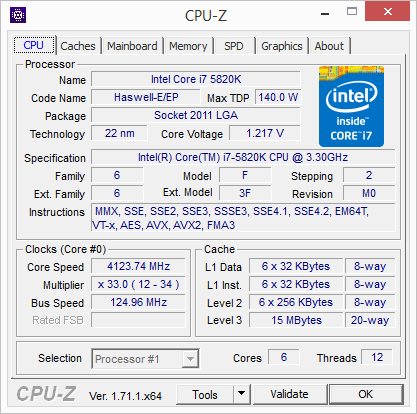

Материнская плата — MSI X99S GAMING 7, MS-7885 v.3.0 (LGA2011-v3, Intel X99, версия BIOS 17.5);

Процессор — Intel Core i7-5820K (3.3-3.6 ГГц, 6 ядер, 12 потоков, Haswell-E, 22 нм, 140 Вт, LGA2011-v3);

Память — 4 x 8 ГБ DDR4 PC4-17000 SDRAM Crucial CT4K8G4DFD8213, (2133 МГц, 15-15-15-36, напряжение питания 1,2 В);

Видеокарта — AMD Radeon R9 290 (Hawaii XT, 28 нм, 947/5000 МГц, 4 ГБ 512-битной GDDR5);

Дисковая подсистема —Crucial m4 SSD (CT256M4SSD2, 256 ГБ, SATA 6 Гбит/с);

Система охлаждения — Noctua NH-D14;

Термопаста — ARCTIC MX-2;

Блок питания — Enhance EPS-1280GA, 800 Вт;

Корпус — открытый тестовый стенд на базе корпуса Antec Skeleton.

В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.3, Build 9600) с последними дополнениями, комплект драйверов видеокарты AMD Catalyst 14.9.

Нюансы работы и разгона

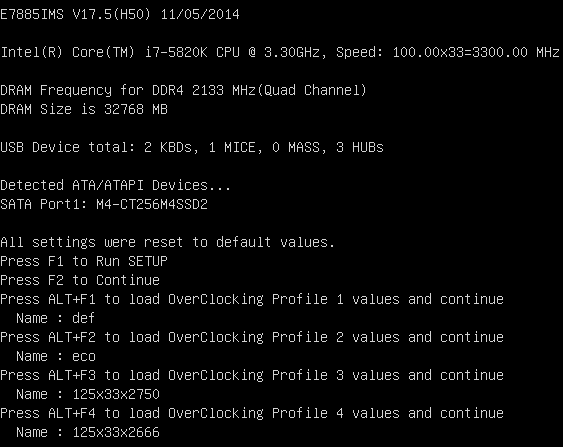

Сборка тестовых систем обычно никаких сложностей не вызывает, поскольку из карт расширения мы используем только одну видеокарту. В целом плата MSI X99S GAMING 7 тоже не доставила проблем, хотя разъём для второго процессорного вентилятора был обнаружен далеко не сразу. Кроме того, при установке двух видеокарт они окажутся вплотную друг к другу, но о недостатках дизайна этой модели мы уже упоминали ранее. Зато начало работы с платами MSI не вызывает столько негативных эмоций, как с моделями компании ASUSTeK. При старте плата покажет загрузочную картинку с эмблемой игровой серии. Обратите внимание, что внизу на специально выделенной полоске не забыли напомнить назначение некоторых активных «горячих» клавиш, хотя клавиша «Tab», отключающая саму картинку, почему-то не указана.

Даже если отключить вывод загрузочной картинки в BIOS или с помощью клавиши «Tab», то напоминание об этой паре клавиш по-прежнему можно будет увидеть внизу экрана, что является ещё одним небольшим плюсом. Сверху же по мере прохождения стартовой процедуры выводится достоверная информация о номере модели платы и версии BIOS, частоте работы оперативной памяти и её суммарном объёме, сведения о подключённых USB-устройствах и накопителях. Верно указывается и название используемого процессора, но его текущая частота работы соответствует действительности только в одном частном случае — при разгоне с фиксацией одинакового коэффициента умножения для всех ядер процессора. При работе в номинальном режиме реальная частота работы процессора благодаря технологии «Intel Turbo Boost» будет меняться в зависимости от нагрузки, такой же принцип изменения процессорного множителя можно оставить при разгоне, но это не учитывается и частота указывается ниже реальной.

Предыдущий снимок экрана был сделан после сброса настроек кнопкой «Clear CMOS», что позволило оценить ещё одну интересную особенность плат MSI. Теперь после обнуления настроек совсем не обязательно входить в BIOS, чтобы загрузить нужный набор опций. Любой предварительно сохранённый профиль можно применить уже на стартовом экране с помощью сочетания клавиши «Alt» и соответствующей номеру профиля функциональной клавиши. Отличная идея и удобная реализация!

В отличие от моделей некоторых других производителей, платы компании MSI обеспечивают номинальные условия работы системы с настройками по умолчанию, стандартные установки параметров не требуют коррекции. Впрочем, если вручную изменить с «Auto» на «Enabled» значения всех имеющих отношение к энергосберегающим технологиям параметров подраздела «CPU Features» в BIOS, включить оптимальный режим работы преобразователя питания для процессора и памяти, а заодно функцию «EuP 2013», то суммарное энергопотребление системы уменьшится. Иными словами, далеко не все энергосберегающие технологии работают в полную силу с настройками по умолчанию. К сожалению, подобный недостаток мы наблюдаем у всех современных плат любых производителей, а параметр «C1E Support» у плат MSI обычно вообще почему-то всегда выключен.

С помощью параметра «Enhanced Turbo» в разделе «OC» BIOS можно слегка поднять производительность в многопоточных задачах за счёт повышения коэффициента умножения процессора до максимально возможного значения, изначально предусмотренного технологией «Intel Turbo Boost» лишь для однопоточной нагрузки. Впрочем, любые способы автоматического разгона несовершенны, в том числе и кнопка «OC Genie» на плате или в BIOS. Чтобы в этом убедиться, достаточно нажать кнопку и проинспектировать перечень вносимых изменений в настройки.

Коэффициент умножения процессора был увеличен, одновременно, хотя на снимке этого не видно, было поднято напряжение на процессоре. Процессорные энергосберегающие технологии и технология «Intel Turbo Boost» отключены, то есть процессор всегда будет работать при повышенном напряжении и частоте, а частота работы памяти не увеличилась. Нет, это совсем не те настройки, которые хотелось бы оставить в качестве постоянного режима.

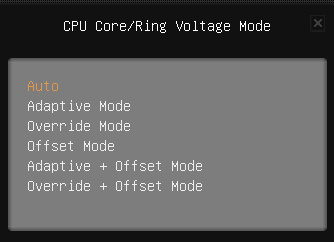

Намного лучше подобрать оптимальные параметры разгона вручную, чем пользоваться автоматическими способами. Я всегда рекомендую разгонять вообще без изменения напряжения на процессоре, но, как и предыдущие платы MSI, эта модель оказалась неспособна обеспечить такой наиболее рациональный способ разгона. Это связано с расширением у материнских плат компании MSI вариантов изменения напряжения, подаваемого на процессор. При изменении напряжения на процессоре семейства Haswell обычно можно выбирать между тремя различными способами. Его можно жёстко зафиксировать на определённом значении в режиме «Override Mode», можно лишь добавить или убрать необходимую величину в режиме «Offset Mode», а можно использовать адаптивный (интерполяционный) вариант. Подробнее о различиях между тремя способами изменения напряжения на процессоре мы рассказывали в обзоре платы Asus Z87-K. У новых плат компании MSI в дополнение к этим трём известным вариантам добавилось ещё два, которые комбинируют режим «Offset Mode» с двумя другими способами изменения напряжения на процессоре.

Непонятна необходимость добавления этих комбинированных режимов, ведь для процессоров Haswell-E, как и для обычных Haswell, применимо лишь два варианта — вообще не менять напряжение или поднять и зафиксировать его на постоянном значении. При использовании других способов интегрированный в процессор преобразователь напряжения будет дополнительно увеличивать его под нагрузкой, что приведёт к перегреву и пропуску тактов, то есть вместо повышения производительности мы получим её снижение. Допускаю, что в каких-то случаях можно использовать изменение напряжения на процессоре в режиме «Offset», интерполяционном или их комбинацию, но среди предложенных для параметра «CPU Core / Ring Voltage Mode» значений нет очень полезного «Normal», как у материнских плат компании Gigabyte. Ранее, если оставить напряжение на процессоре в значении «Auto», то оно не увеличивалось платой MSI самостоятельно, но теперь поднимается, а вдобавок интегрированный в процессоры преобразователь напряжения начинает его чрезмерно завышать под нагрузкой.

В принципе разгон процессоров Haswell-E проводится почти так же, как обычных Haswell. Есть лишь одно заметное отличие — для достижения частоты работы памяти свыше 2666 МГц необходимо повысить базовую частоту со 100 до 125 МГц или выше. В связи с этим при разгоне процессоров Haswell-E без изменения напряжения возникает ещё одна дополнительная сложность. Мы повышаем частоту и снижаем коэффициент умножения процессора, но при этом технология «Intel Turbo Boost» отключается, а ведь она отвечает не только за изменение множителя процессора, но и за подаваемое на него напряжение. Очень может быть, что при повышении базовой частоты разгон процессоров Haswell-E без изменения напряжения окажется вообще невозможен, поскольку без поддержки технологии «Intel Turbo Boost» напряжения станет недостаточно не только для разгона, но даже для работы на номинальных частотах. Проверим позже во время тестов материнских плат компании Gigabyte, ведь платы ASUS, несмотря на сохранившиеся способности, почему-то не смогли заработать при разгоне процессора Haswell-E без изменения напряжения, а платы MSI такую возможность в принципе утратили.

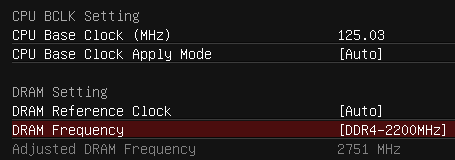

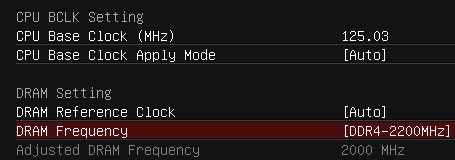

Заодно нужно рассказать о новой проблеме, которая обнаружилась у платы MSI X99S GAMING 7 после обновления до наиболее свежей на момент тестирования версии BIOS 17.5. Чтобы обеспечить работоспособность памяти на частоте 2750 МГц мы повышаем базовую частоту до 125 МГц и устанавливаем частоту памяти 2200 МГц. Не очень понятно и удобно, да? Однако множитель x22, который при базовой частоте 100 МГц обеспечивает частоту работы памяти 2200 МГц (100 x 22 = 2200), при частоте 125 МГц даст желаемые 2750 МГц (125 x 22 = 2750). В BIOS плат ASUS значение параметра «DRAM Frequency», отвечающего за частоту памяти, меняется одновременно с изменением базовой частоты. То есть один и тот же множитель x22 при частоте 100 МГц будет выглядеть как DDR4-2200, а он же на частоте 125 МГц изменит своё значение на DDR4-2750. Так гораздо лучше и удобнее, тем не менее, информационный параметр «Adjusted DRAM Frequency» в BIOS плат MSI сообщает реальную частоту 2750 МГц, так что можно задавать необходимую частоту памяти, не теряясь в догадках и не занимаясь предварительными вычислениями.

Применяем заданные настройки и перезагружаемся. Система успешно запускается, загружает операционную систему и проходит тестовые проверки. Можно радоваться, но только до тех пор, пока не проверишь частоту работы памяти с помощью какой-нибудь из утилит, а она, неожиданно, оказывается равна 2000 МГц. Возвращаемся в BIOS и убеждаемся, что частота памяти действительно была занижена, значение информационного параметра «Adjusted DRAM Frequency» уменьшилось с 2750 до 2000 МГц. Проблема в том, что об этом несанкционированном изменении плата ничего не сообщает, пока вы не проверите реальную частоту работы памяти, вы даже не узнаете, что плата мошенничает и работает при сниженной частоте памяти.

Нужно сказать, что с предыдущей версией BIOS 17.4 тоже не удалось добиться работоспособности памяти на частоте 2750 МГц. Тем не менее, обманом плата не занималась, она запускалась при заданной частоте памяти 2750 МГц, только не проходила тесты стабильности. Новая ошибка очень неприятна, именно для того, чтобы вовремя обнаружить подобные ситуации, я всегда отключаю вывод стартовой картинки и слежу за информацией, которую платы сообщают при прохождении процедуры POST. Однако современные платы стартуют довольно быстро, не всегда успеваешь проконтролировать значения всех важных параметров, которые появляются на экране при загрузке лишь на несколько секунд.

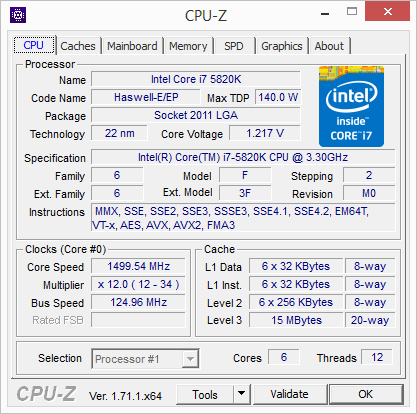

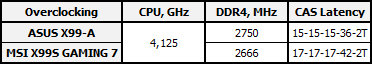

В результате плате MSI X99S GAMING 7 без труда удалось повторить разгон процессора Intel Core i7-5820K, достигнутый ранее во время тестирования материнской платы ASUS X99-A. При повышении напряжения до 1,22 В процессор оказался способен стабильно работать на частоте 4125 МГц.

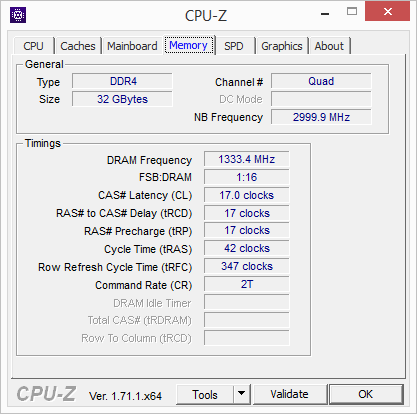

А вот частота памяти 2750 МГц плате так и не покорилась. Для стабильной работы её пришлось не только поднять с номинальных 2133 лишь до 2666 МГц, но и заметно увеличить задержки с CL15 до CL17.

При отсутствии нагрузки частота работы процессора снижается, однако напряжение остаётся на заданном и уже излишне высоком в состоянии покоя уровне. Это характерный недостаток процессоров с интегрированным преобразователем питания, с которым приходится мириться при разгоне с повышением и фиксацией напряжения.

К сожалению, это ещё не все проблемы, которые встретились во время экспериментов с материнской платой MSI X99S GAMING 7. Всегда хвалил появившееся в BIOS плат MSI на чипсетах девятой серии окно «Change Settings Info», которое позволяет ознакомиться с полным перечнем применяемых изменений. Сам этой возможностью почти не пользовался, поскольку реализована она неудобно, о чём неоднократно говорилось. Однако сейчас у нас полностью новая платформа, новый процессор, память DDR4 и новые платы. Пока достоверно не известно, как всё должно работать, какие доступны режимы, поэтому периодически стал открывать окно «Change Settings Info» и обнаружил, что список применяемых изменений регулярно оказывается неполным. Вот пример. После неудачной попытки разгона возвращаю номинальный режим работы процессора и памяти с помощью заранее сохранённого профиля. Как-то подозрительно мало изменений, вам не кажется?

Направляюсь в раздел «OC», проверяю значения параметров. Всё правильно: базовая частота снижена, частота памяти уменьшена, коэффициент умножения процессора вернулся к штатному значению, как и подаваемое на процессор и память напряжение. Ничего не меняя, вновь нажимаю клавишу «F10», теперь количество изменяемых параметров увеличилось, но явно остаётся всё ещё неполным.

А вот, для примера, обратный перечень изменений, когда после работы системы в номинальном режиме был загружен профиль с разгоном процессора и памяти. Очевидно, что при нормальной работе окна «Change Settings Info» во всех трёх случаях количество изменений должно было бы быть одинаковым, только в последнем варианте значения параметров должны меняться на противоположные, однако разница налицо.

Необходимость лишних дополнительных действий только для того, чтобы ознакомиться с перечнем изменений, отображаемых окном «Change Settings Info», уже заметно снижало его полезность. Когда же выяснилось, что доверия сообщаемая информация не вызывает, сведения неточные и неполные, то ценность этой функции падает до нуля, а то и до отрицательных значений. Повторяется та же ситуация, что была после появления технологии «OC Profile Preview», вместо перечня достоинств окно «Change Settings Info» приходится вносить в список недостатков материнских плат компании MSI.

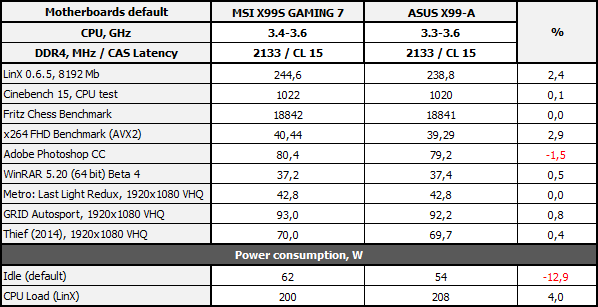

Сравнение производительности

Сравнение материнских плат по скорости традиционно проводится в двух режимах — когда система работает в номинальных условиях, а также при разгоне. Первый вариант интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают с параметрами по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS стандартные значения параметров, которые оптимальными не являются, а больше ничего не меняют. Вот и мы сначала измеряем скорость работы систем в программах различного назначения и в компьютерных играх, почти никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию настройки. Для сравнения использовались данные, полученные ранее во время тестов материнской платы ASUS X99-A. Результаты на диаграммах отсортированы по уровню производительности, а показатели платы MSI X99S GAMING 7 для наглядности выделены цветом.

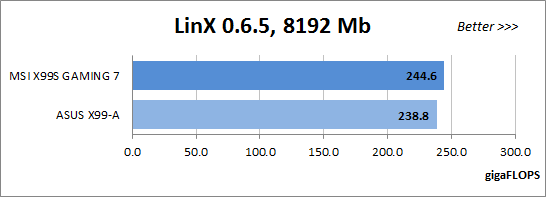

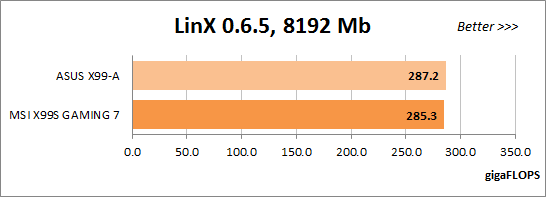

Утилита «LinX» является графической оболочкой к тесту Intel LINPAC, она создаёт очень высокую нагрузку на процессор, отчего нередко используется для оценки стабильности разгона или эффективности систем охлаждения. В процессе вычислений программа выдаёт результат в виде «Flops» (FLoating-Point Operations Per Second) — количестве операций с плавающей запятой в секунду. Поскольку производительность современных систем очень велика, то для удобства используются гигафлопсы, гига — это десять в девятой степени.

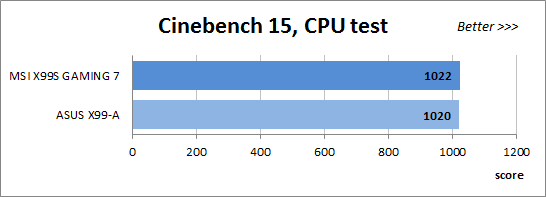

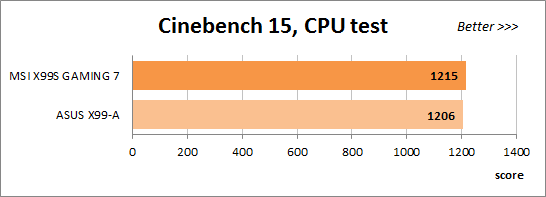

В тесте для измерения скорости фотореалистичного трёхмерного рендеринга Cinebench 15 мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.

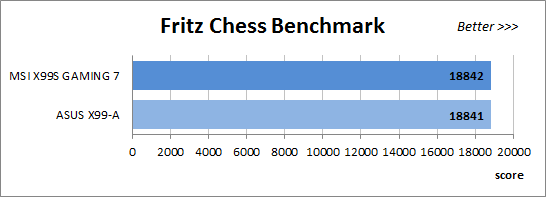

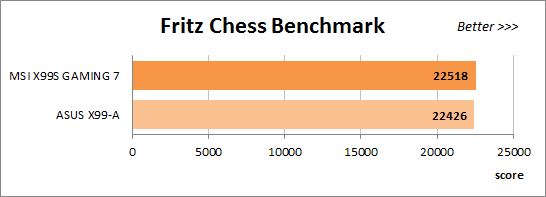

Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.

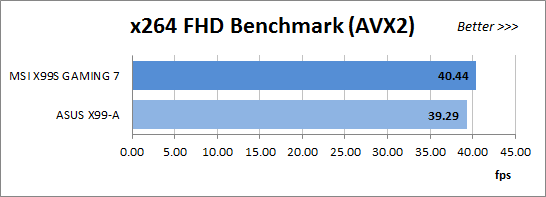

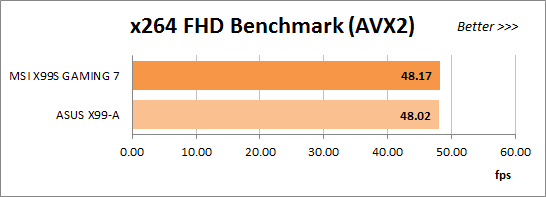

Тест x264 FHD Benchmark v1.0.1 (64bit) позволяет оценить производительность системы в скорости кодирования видео по сравнению с имеющимися в базе результатами. Оригинальная версия программы с кодером версии r2106 позволяет применять для кодирования процессорные инструкции AVX, мы же заменили исполняемые библиотеки на версию r2334, чтобы получить возможность использовать новые инструкции AVX2, появившиеся у процессоров семейства Haswell. Усреднённые результаты пяти проходов представлены на диаграмме.

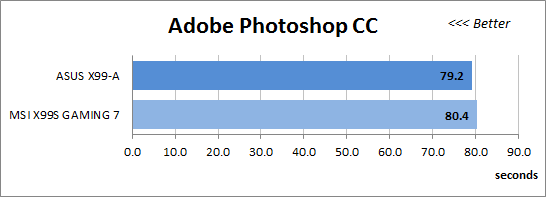

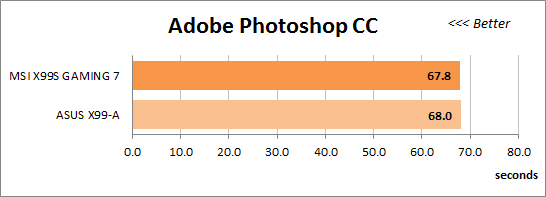

Измерение производительности в Adobe Photoshop CC мы проводим с использованием собственного теста, представляющего собой творчески переработанный Retouch Artists Photoshop Speed Test, включающий типичную обработку четырёх 24-мегапиксельных изображений, сделанных цифровой камерой.

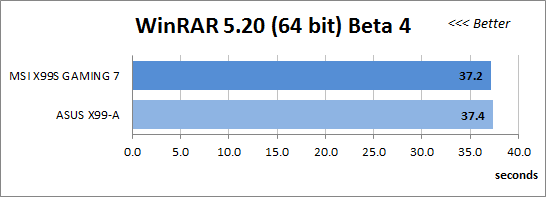

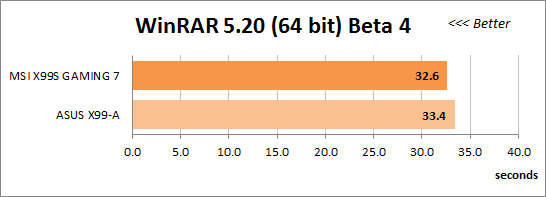

С помощью популярного архиватора WinRAR 5.20 Beta 4 проводится измерение времени, потраченного на упаковку дистрибутива программы Adobe Photoshop CC, а полученные результаты усредняются. Как и в предыдущем тесте, чем быстрее выполнен комплекс действий, чем меньше результат, тем лучше.

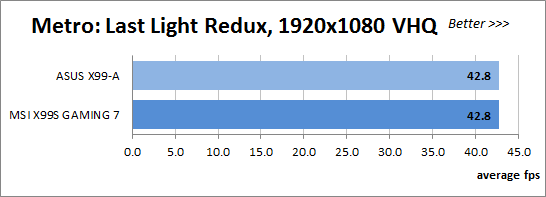

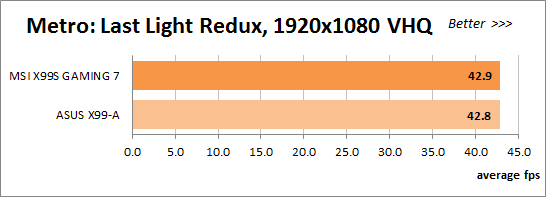

Обновлённая компьютерная игра «Metro: Last Light Redux» позволяет в полной мере воспользоваться возможностями современных видеокарт. На диаграмме представлены результаты пятикратного прохождения встроенного теста при максимальных настройках качества картинки и разрешении экрана 1920x1080.

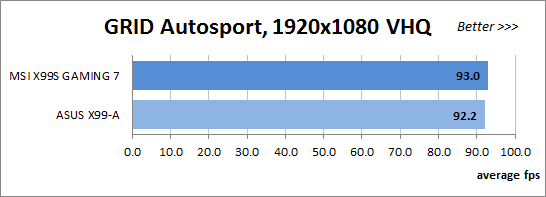

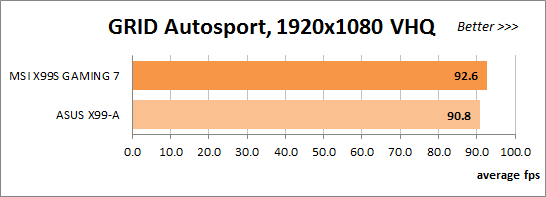

Гонки «F1 2013» были заменены на более красивую и требовательную к графической подсистеме компьютера игру того же жанра — «GRID Autosport». При разрешении 1920x1080 мы установили на максимум все настройки и дополнительно включили все доступные функции улучшения качества изображения. Встроенный в игру тест проводится пятикратно, а результаты усредняются.

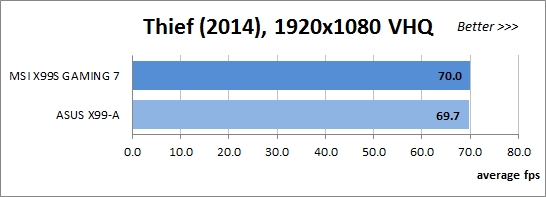

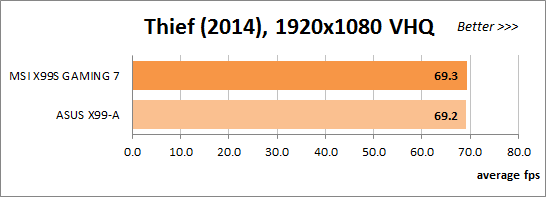

Новая версия игры «Thief» не получила высоких оценок, но графика выполнена очень качественно, имеется встроенный тест производительности, а дополнительно можно задействовать технологию AMD Mantle. Как и в других играх, используется встроенный тест производительности при максимальных настройках качества и разрешении 1920x1080.

Материнская плата MSI X99S GAMING 7 чаще всего опережает свою соперницу, но разница очень невелика, ведь родственные модели при сравнении в одинаковых условиях обычно показывают близкие результаты. Есть лишь несколько исключений. Системные платы компании ASUSTeK и раньше снижали частоту работы процессора при высоких нагрузках, поэтому отставание модели ASUS X99-A во время тестов с помощью утилиты «LinX» было ожидаемым. Но сейчас ситуация усугубилась, платы на логике Intel X99 начали сбрасывать частоту процессора даже при нагрузках чуть выше среднего, например, при кодировании видео. Способов противодействия этому негативному явлению найдено не было, а потому падение скорости в тесте «x264 FHD Benchmark» тоже закономерно. Есть и один обратный пример — после тестирования в программе «Adobe Photoshop CC» плата MSI оказалась позади. В следующих обзорах увидим, что стало причиной — это плата ASUS в этом тесте быстрее обычного или плата MSI показала результат ниже ожидаемого.

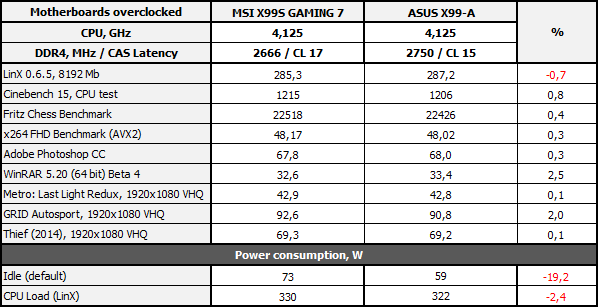

А пока посмотрим на итоги тестов, показанные платами при разгоне процессора и памяти. Разницу в характеристиках систем отражает таблица:

Обе платы обеспечили одинаковый разгон процессора, но по разгону памяти плата компании ASUSTeK заметно опережает модель компании MSI, поскольку удалось добиться не только более высокой частоты работы памяти, но и оставить достаточно низкие задержки. В связи с этим ожидалось, что при разгоне плате ASUS удастся отыграться за отставание при сравнении со стандартными настройками, в большинстве или даже во всех тестах она должна была оказаться впереди, но вот что получилось в итоге:

Разница по-прежнему невелика, но, как и раньше, плата MSI чаще всего опережает соперницу, причём при архивировании и в игре «GRID Autosport» довольно заметно. Результаты могут показаться необъяснимыми и парадоксальными, но давайте вспомним про одну особенность, на которую мы обращали внимание читателей в обзоре платы ASUS X99-A. Одним из преимуществ плат компании ASUSTeK на логике Intel X99 перед моделями других производителей являются улучшенные способности по настройке частоты работы кэш-памяти процессора. Сначала при повышении базовой частоты до 125 МГц частоту кэш-памяти приходилось даже снижать до номинальных 3000 МГц, чтобы она не мешала разгону процессора, платы MSI, кстати, уменьшают её самостоятельно, что очень удобно. Но потом вдруг обнаружилось, что частоту кэш-памяти можно только снижать и она не может быть выше 2750 МГц вне зависимости от заданного множителя. Мы даже предполагали, что такая синхронная работа памяти DDR4 и кэш-памяти процессора на одинаковой частоте может принести дополнительные преимущества, но теперь понятно, что ситуация обратная, плата ASUS заметно потеряла в скорости. Что ж, тем интереснее будет следующий обзор одной из плат компании ASUSTeK. Попробуем разобраться, в каких случаях возникает неспособность плат ASUS к повышению частоты работы кэш-памяти и можно ли эту ошибку как-нибудь преодолеть.

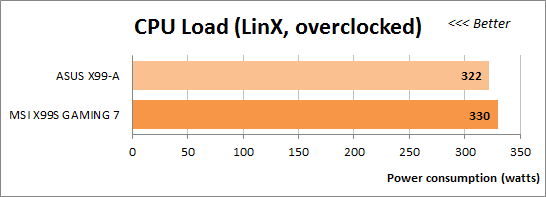

Замеры энергопотребления

Измерение энергопотребления систем при работе в номинальном режиме и при разгоне проводится с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803. Устройство включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. Для сравнения использовались данные, полученные ранее во время тестов материнской платы ASUS X99-A. Результаты на диаграммах отсортированы по мере роста потребления, а показатели платы MSI X99S GAMING 7 для наглядности выделены цветом.

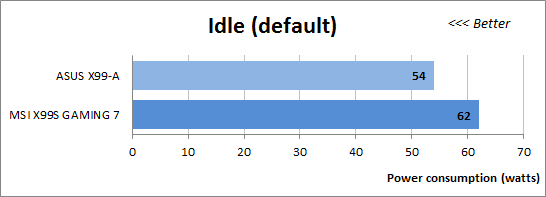

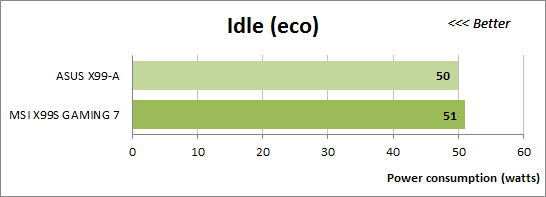

При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к накопителю.

Плата компании ASUSTeK заметно экономичнее, но пока рано делать выводы, поскольку обе модели работают с неоптимальными настройками по умолчанию. Попробуем включить все процессорные энергосберегающие технологии, принудительно активировать в настройках BIOS все опции группы CPU C-State, которые по умолчанию установлены в «Auto» или даже отключены, чтобы увидеть реальное соотношение между платами. Разница оказалась существенна, результаты улучшились, после включения процессорных энергосберегающих технологий потребление систем заметно снизилось, причём по экономичности обе платы оказались почти одинаковы.

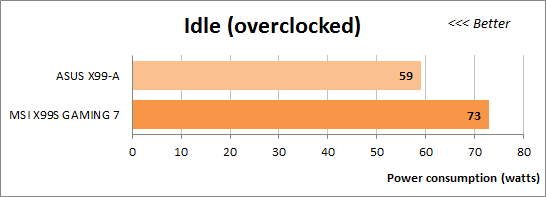

Теперь оценим энергопотребление при разгоне систем и отсутствии нагрузки. Несмотря на фиксацию напряжения при разгоне, энергопотребление систем на базе процессоров Haswell вообще не менялось или возрастало на символический один ватт. К сожалению, для процессоров Haswell-E это правило уже не срабатывает, потребление возрастает значительно. Отчасти это объясняется отсутствием наиболее глубоких уровней энергосбережения, отчасти необходимостью разгона с повышением базовой частоты. При этом требуется увеличивать напряжение не только на процессоре и памяти, ещё и на кэш-памяти, и на системном агенте. При сравнении плата MSI опять заметно расточительней. Очевидно, что включённые вручную процессорные энергосберегающие технологии при разгоне вновь выключились, а потому отставание от платы ASUS снова увеличилось, потребление опять чрезмерно велико.

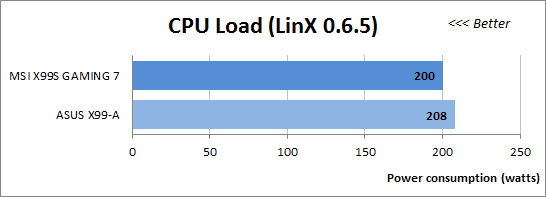

Утилита «LinX» является графической оболочкой к тесту Intel LINPAC, а используемая нами модификация программы версии 0.6.5 применяет для вычислений инструкции AVX2. Эта программа обеспечивает нагрузку гораздо выше типичной, к примеру, потребление системы при работе обычных программ не свыше 200, а всего лишь в районе 150 Вт.

Удивительно, но плата MSI оказалась экономичнее соперницы. Нужно напомнить, что платы компании ASUSTeK сбрасывают частоту процессора при высоких нагрузках, то есть, система на базе платы MSI при работе с номинальными настройками потребляет меньше, несмотря на более высокую частоту процессора, а потому более высокую производительность. К сожалению, для производителей этой модели и её владельцев, это единственный замер энергопотребления, который может их порадовать, ведь под нагрузкой при разгоне плата MSI опять отстаёт и тратит больше энергии.

Нужно добавить, что для суммарной оценки уровня потребляемой системой энергии следует обязательно загрузить работой видеокарту, а итоговый результат будет зависеть от её мощности. В тестах энергопотребления мы используем лишь процессорную нагрузку, если же замерить потребление энергии при работе дискретной видеокарты AMD Radeon R9 290 в играх, то общее энергопотребление системы существенно превысит 300 Вт, приближаясь к 350 Вт при работе в номинальном режиме и превышая это значение при разгоне.

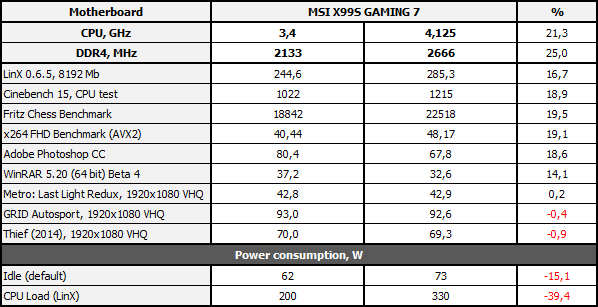

Итоговые таблицы

Графики и диаграммы позволяют наглядно оценить разницу, но для точной количественной оценки полезно дополнить сравнение таблицами. Давайте посмотрим, какой рост производительности и энергопотребления мы получили при переходе от номинального режима работы процессора и памяти к их разгону на материнской плате MSI X99S GAMING 7. За 100 % принята скорость и потребление системы, работающей в штатном режиме.

Процессор удалось разогнать более чем на 20 %, разгон памяти DDR4 поднял её частоту на четверть. Вычислительные задачи демонстрируют прирост в районе 20 %, эта цифра снижается, если на производительность оказывают влияние и другие факторы, например, скорость обмена данными накопителя. Кроме того, при использовании качественных режимов в играх вообще нет роста производительности, возрастает только энергопотребление системы. Наглядно видно, что при наличии хорошей видеокарты и производительного процессора в его разгоне нет необходимости, когда речь идёт о компьютерных играх.

Теперь сравним полученные результаты с показателями платы ASUS X99-A, которые приняты за 100 %. Сначала данные, которые системы продемонстрировали при работе с номинальными настройками по умолчанию.

Заметное отставание платы ASUS в тестах «LinX» и «x264 FHD Benchmark» закономерно, поскольку платы компании ASUSTeK сбрасывают частоту процессора при высоких нагрузках. Отставание платы MSI в тесте «Adobe Photoshop CC» не столь значительно, но заметно. Нужно будет протестировать плату Gigabyte, чтобы понять, это плата ASUS в этом тесте быстрее обычного или плата MSI показала результат ниже ожидаемого. Расстраивает высокое энергопотребление платы MSI при отсутствии нагрузки.

Далее сравним результаты, показанные системами при разгоне процессора и памяти. За 100 % вновь приняты показатели платы ASUS X99-A.

Против всех ожиданий, несмотря на меньшую частоту работы памяти и большие задержки, при разгоне плата MSI чаще всего оказывается немного впереди по скорости, хотя при этом существенно проигрывает по энергопотреблению. По всей видимости, нехватка производительности — это следствие некорректной работы кэш-памяти процессора на плате ASUS. В следующих обзорах плат компании ASUSTeK попробуем понять, как устранить этот недостаток.

Послесловие

Поначалу материнская плата MSI X99S GAMING 7 производила впечатление гораздо лучше, чем платы компании ASUSTeK, основанные на логике Intel X99. Главным образом потому, что не доставила столько проблем и сложностей при тестировании. Радовала прозрачная и понятная функциональность, адекватная реакция системы при изменении настроек. Доступен выбранный режим — плата работает, чрезмерно оптимистичны заданные значения параметров — отказывается стартовать или выдаёт ошибки в тестах. Всё достаточно просто, понятно и очевидно, я даже собирался выбрать именно эту модель для стартового обзора платформы LGA2011-v3, но всё резко изменилось после обновления прошивки. Скрытный сброс частоты работы памяти — это особенно неприятный недостаток, поскольку идёт вразрез с уже сложившимся мнением и существенно портит создавшееся впечатление от платы. Когда система начинает что-то делать без твоего ведома, то о понятности и адекватности речи уже не идёт. Ошибку нетрудно обнаружить, но при этом легко не заметить, что делает её ещё более вредной. В результате, как это было ранее уже не раз, тесты платы MSI пришлось отложить в ожидании обновлённой версии BIOS с исправленными проблемами. К сожалению, надежды не оправдались...

Впрочем, довольно эмоций, пора выставлять оценки. Различных достоинств у материнской платы MSI X99S GAMING 7 не отнять, но и недостатки замалчивать не станем. Система пятибалльная и плата изначально получает 5 баллов, из которых мы сразу вычитаем половину балла за характерные недостатки плат компании MSI. В данном случае имеется в виду их принципиальный отказ от разгона процессоров без изменения напряжения и неспособность регулировать скорость вращения трёхконтактных процессорных вентиляторов. Тестировать платы MSI часами при постоянном шуме и на сквозняке от двух вращающихся на максимальных оборотах вентиляторов достаточно неприятно. Сюда же добавим обнаруженную неполноту перечня изменений настроек BIOS в окне «Change Settings Info». Недостатки и ошибки в реализации этой функции заставляют причислить её к минусам, вместо достоинств. Не забудем про недостатки в дизайне и оформлении, хотя воздержимся от снижения оценки по этому поводу. У платы «лишний» разъём PCI Express 2.0/3.0 x16, из-за которого две карты всегда расположены вплотную друг к другу, неудобно размещены разъёмы для вентиляторов и утрачена информативная окраска разъёмов задней панели.

Половину балла снижаем за неспособность добиться более высоких результатов разгона памяти, которые покорились плате компании ASUSTeK. Ещё половину за расточительность, почти во всех режимах работы плата ASUS оказалась экономичнее, нередко разница очень велика. Последние полбалла отнимает та самая ошибка, из-за которой плата MSI без предупреждений и уведомлений сбрасывает частоту работы памяти. Нужно добавить, что уже после завершения всех тестов и этого обзора на сайтах MSI появилась новая прошивка версии 17.6. Однако после обновления попытка установить частоту памяти 2750 МГц опять не удалась, оно молча была сброшена платой до 2000 МГц, как и раньше. При возврате к номинальным настройкам окно «Change Settings Info» всё так же приводит неполный список изменений. Ничего не изменилось, ошибки и недостатки не исправлены, оценка остаётся прежней — всего лишь три балла.

Нужно заметить, что это такая же оценка, которую ранее получила материнская плата ASUS X99-A. Тем не менее, система мало пригодна для сравнения плат. Несмотря на одинаковые оценки, обе модели существенно отличаются, у каждой из них свои достоинства и недостатки. Выбранная нами система оценок не сравнивает платы, а показывает, как много у них минусов, насколько сильно они отличаются от идеала. Как видите, обе платы достаточно далеки от желаемого, ни одну из них мне не хотелось бы ни оставить себе, ни порекомендовать вам.