Ваш город: Москва

Дуэль процессоров для рабочих станций: AMD Opteron против Intel Xeon

Введение

Ситуация на процессорном рынке сильно изменилась за 2005 год. Если раньше Intel являлся неоспоримым лидером во всех его секторах, то теперь говорить об этом приходится, делая определённые оговорки. Действительно, на настоящий момент микропроцессорный гигант может похвастать лишь глобальным превосходством над AMD по числу поставляемых процессоров. За уходящий же год AMD удалось потеснить соперника в розничных продажах, поскольку индивидуальные покупатели гораздо быстрее реагируют на рыночную конъюнктуру. Дело в том, что без каких-либо сомнений, AMD сегодня может похвастать своим технологическим лидерством, демонстрируемым на протяжении уже довольно продолжительного времени. Так, AMD первой предложила и реализовала в своих процессорах 64-битные расширения классической x86 архитектуры, а в 2005 году стала первым производителем x86 процессоров, начавшим поставки процессоров с двумя вычислительными ядрами.

Наш сайт уделял пристальное внимание борьбе конкурентов на рынке процессоров для настольных компьютеров. По данным многочисленных тестирований такие CPU от AMD сегодня смотрятся привлекательнее предложений конкурентов с точки зрения большого количества параметров. Сегодня же мы решили коснуться несколько другой области конкурентной борьбы между AMD и Intel: процессоров для высокопроизводительных рабочих станций.

Надо сказать, что за последнее время доля процессоров AMD значительно выросла и в этом секторе рынка. Высокие потребительские качества процессоров Opteron, о которых мы говорили в наших предыдущих обзорах, дают о себе знать. Однако, несмотря на существенный рост (примерно в два раза за последние девять месяцев), доля процессоров AMD на рынке высокопроизводительных рабочих станций составляет порядка 2%. Лидерство же по инерции продолжают удерживать CPU от Intel: доля этой компании в рассматриваемом рыночном сегменте составляет 93%. Что же касается остальной 5% части рынка, то её контролируют компании, поставляющие процессоры с отличной от x86 архитектурой: Sun, HP и IBM. Впрочем, x86 процессорам удаётся постепенно теснить иные продуты, так что их доля в ближайшем будущем будет стремиться к 100%.

В данном материале мы решили "столкнуть лбами" основные CPU для двухпроцессорных рабочих станций именно с наиболее перспективной на сегодня архитектурой x86: AMD Opteron и Intel Xeon. После того, как AMD и Intel внедрили в этих семействах двухъядерные архитектуры, соперничество между данными CPU может начаться с новой силой. Тем более что предыдущий раунд борьбы, в котором участвовали одноядерные процессоры, Intel, похоже, проиграл. Xeon, использующие в своей основе печально известную архитектуру NetBurst, уступили Opteron как с точки зрения чистой производительности в большинстве приложений, так и с позиций экономичности (энергопотребления и тепловыделения).

Зато с появлением двухъядерных архитектур ситуация может резко поменяться. Дело в том, что теперь вместо наращивания мегагерц производители процессоров решили обратиться к параллелизму, позволяя делить процессору нагрузку на несколько вычислительных ядер. Двухъядерные же процессоры Intel Xeon, в отличие от своих конкурентов, AMD Opteron, могут похвастать не только физической двухъядерностью, но и двухъядерностью виртуальной, обеспечиваемой технологией Hyper-Threading. Поэтому, в то время как один процессор Opteron с двумя ядрами может работать только лишь с двумя вычислительными нитями, Xeon способен выполнять сразу четыре потока одновременно. Конечно, с максимальной эффективностью при этом работа ведётся только над двумя потоками, но это ещё ни о чём не говорит.

Впрочем, не будем спешить навешивать ярлыки на одноядерные и двухъядерные процессоры для высокопроизводительных двухпроцессорных рабочих станций. Тестирование, результаты которого вы увидите ниже, всё расставит по своим местам. А пока, давайте ознакомимся с его участниками.

Процессоры

AMD Opteron 254

Opteron 254 – старшая модель в линейке одноядерных CPU, предназначенных для использования в основе двухпроцессорных систем. Поставки таких процессоров компания AMD начала совсем недавно. Процессоры Opteron 254 основываются на ядре Troy, производимом при помощи технологического процесса с нормами производства 90 нм. Ядро Troy по сути аналогично применяемому в процессорах Athlon 64 FX и Athlon 64 ядру San Diego. То есть, Troy имеет тот же степпинг E4, может похвастать поддержкой набора инструкций SSE3 и обладает кеш-памятью второго уровня объёмом 1 Мбайт.

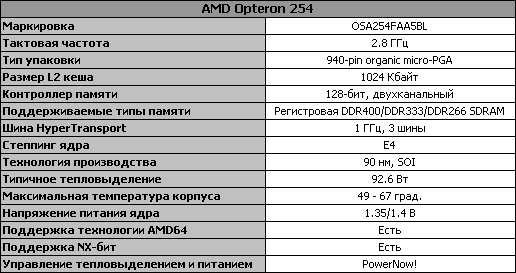

Маркировка процессоров Opteron 254, которые нам удалось достать для наших тестов, выглядела так: OSA254FAA5BL. Следует заметить, что на настоящее время это единственный вариант процессора Opteron 254. Ввиду высочайшей тактовой частоты, которая составляет 2.8 ГГц, этот CPU не имеет модификаций с пониженным тепловыделением. Тем не менее, типичное тепловыделение Opteron 254 составляет 92.6 Вт, что позволяет его использовать в тех же самых материнских платах, что и иные CPU линейки Opteron.

Кстати, в относительно низком тепловыделении заключается одно из его отличий от процессора Athlon 64 FX-57, который также обладает тактовой частотой 2.8 ГГц и L2 кеш-памятью объёмом 1 Мбайт. Типичное тепловыделение данного CPU для настольных компьютеров на 12% выше и составляет 104 Вт. То есть, для производства процессоров Opteron 254 AMD приходится более тщательно отбирать полупроводниковые кристаллы.

Остальные же отличия Opteron 254 от Athlon 64 FX-57 распространяются и на другие процессоры соответствующих линеек. Opteron 254 предназначается для использования в составе двухпроцессорных систем; устанавливается в процессорное гнездо Socket 940; имеет встроенный двухканальный контроллер памяти, требующий использования регистровых модулей DDR SDRAM; а также может похвастать поддержкой не одной, а трёх шин HyperTransport для взаимодействия с набором логики и со вторым CPU.

Формальные спецификации этого процессора приведены в таблице:

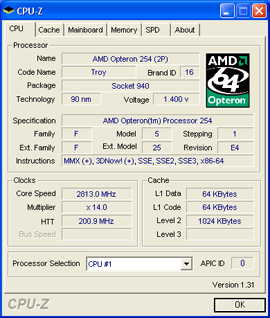

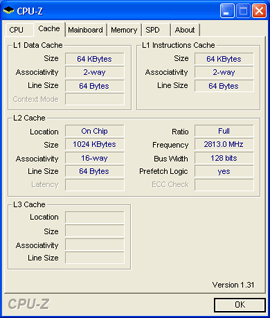

А вот какую информацию возвращает диагностическая утилита CPU-Z о нашем процессоре AMD Opteron 254.

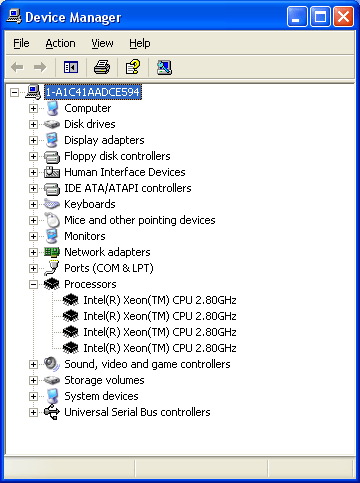

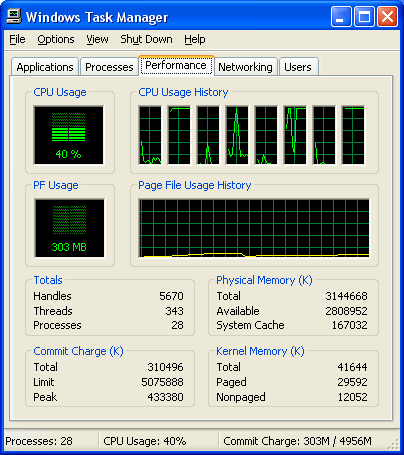

Два таких CPU позволили нам построить классическую двухпроцессорную систему. Поскольку Opteron 254 не обладают двухъядерной архитектурой (ни физически, ни виртуально), система с двумя такими CPU представлялась в операционной системе двумя логическими процессорами.

AMD Opteron 275

Среди процессоров, которые компания AMD предлагает для использования в двухпроцессорных рабочих станциях, есть и двухъядерные CPU. К сегодняшнему дню таких моделей выпущено уже достаточно много: частоты двухъядерной линейки Opteron лежат в пределах от 1.6 до 2.4 ГГц. Для нашего тестирования нам удалось разжиться процессорами с частотой 2.2 ГГц, в теории имеющими модельный номер 275. Хотя это и не самая старшая модель в линейке, дать представление о возможностях двухпроцессорных систем, построенных на двухъядерных CPU, она, несомненно, сможет.

Впрочем, оговоримся сразу, что полученными нами процессорами оказались не Opteron 275, как того логично было ожидать, а процессоры более "тяжёлой" серии Opteron 875. Впрочем, для наших экспериментов совершенно всё равно – Opteron 275 или Opteron 875, поскольку отличие между ними заключается лишь в возможности использования последних в многопроцессорных конфигурациях. В составе двухпроцессорной же системы эти CPU работают совершенно идентично.

В основе двухъядерных процессоров линейки Opteron лежит ядро Egypt или Italy в зависимости от того, для каких систем ориентирован CPU. Так, Opteron серии 200 являются обладателями ядра Italy, Egypt же применяется в CPU для многопроцессорных систем.

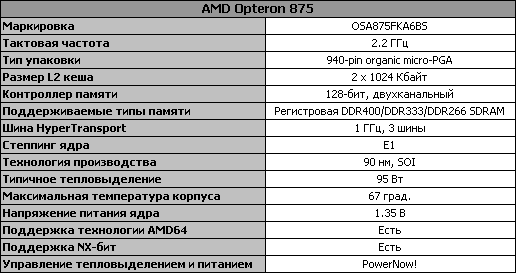

Те процессоры Opteron 875, которые достались для проведения испытаний нам, имели маркировку OSA875FKA6BS. Она говорит о том, что ядро этих CPU имеет степпинг E1 и во многом похоже на ядро Toledo процессоров Athlon 64 X2, используемых в составе обычных настольных компьютеров. То есть, архитектура двухъядерных Opteron не отличается от архитектуры Athlon 64 X2: эти процессоры обладают двумя ядрами с двумя отдельными кешами второго уровня, но при этом имеют общие на два ядра встроенный контроллер памяти и контроллер шины HyperTransport.

Ядра всех двухъядерных Opteron производятся по 90 нм технологическому процессу, обладают двумя L2 кешами объёмом 1 Мбайт и поддерживают набор SIMD-инструкций SSE3. Модель Opteron 275 (как и 875) имеет тактовую частоту 2.2 ГГц, то есть, похожа на процессор Athlon 64 X2 4400+. Однако, в отличие от процессоров для настольных компьютеров, Opteron предназначены для установки в процессорный разъём Socket 940. Соответственно, встроенный контроллер памяти процессоров AMD Opteron 275 (875) поддерживает регистровую DDR SDRAM, а число шин HyperTransport увеличено до трёх.

Спецификации процессоров Opteron 875, использовавшихся нами в тестировании, приведены в таблице:

Следует отметить, что также как и Opteron 254, Opteron 875 имеет более низкое тепловыделение, чем его собраться для настольных PC. Это позволяет использование двухъядерных процессоров Opteron в тех же самых материнских платах, в которых применяются одноядерные CPU этого класса. Фактически, для получения поддержки процессоров с двумя ядрами старыми платами требуется только лишь обновление прошивки BIOS.

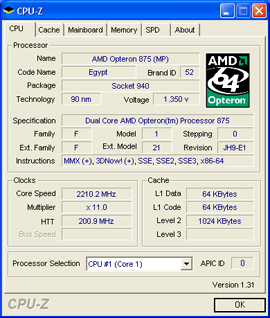

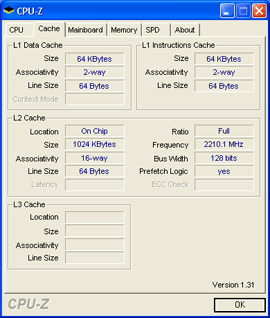

Приведём результат работы диагностической утилиты CPU-Z в системе с установленными процессорами Opteron 875.

Операционная система, установленная на платформе, основанной на двух двухъядерных процессорах Opteron 275 (875), обнаруживает четыре логических процессора, что, впрочем, не вызывает никаких вопросов.

Intel Xeon 3.6 GHz

В линейке одноядерных процессоров Xeon максимальная частота достигла 3.8 ГГц. Это – предел архитектуры NetBurst, которая используется как в десктопных CPU семейства Pentium 4, так и в процессорах для серверов и рабочих станций, выпускаемых под торговой маркой Xeon. Однако в то время как процессоры Pentium 4 с частотой 3.8 ГГц легко приобрести в любом магазине, Xeon 3.8 ГГц распространены достаточно слабо. Мы не будем утверждать, что анонс этого продукта, произошедший 26 сентября 2005 года, имел "бумажный" характер. Но, тем не менее, отметим, что получить этот продукт на тестирование мы так и не смогли. Представители Intel в предоставлении данных CPU нам отказали, а в доступных для нас магазинах Xeon с соответствующей частотой в наличии не отказалось. Именно поэтому в данном тестировании участвуют процессоры Xeon с тактовой частотой 3.6 ГГц.

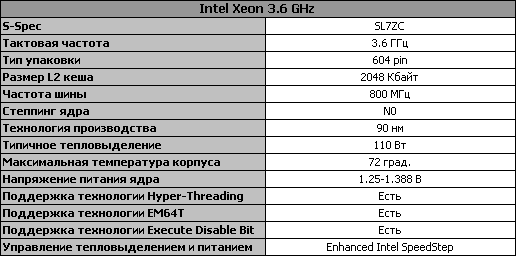

В ассортименте компании Intel имеется две модификации Xeon 3.6 ГГц – с объёмом кеш-памяти второго уровня 1 и 2 Мбайта. Нам для испытаний досталась новая версия с более ёмким кешем. Такие процессоры во многом аналогичны Pentium 4 серии 600 (с ядром Prescott-2M) и основываются на ядре Nocona, выпускаемом по 90 нм технологическому процессу.

Отличительными особенностями ядра Nocona, использующегося в серверных CPU и процессорах для высокопроизводительных рабочих станций, помимо 2-мегабайтного L2 кеша, является поддержка 800-мегагерцовой шины. Надо заметить, что такую частоту шины процессоры Xeon, в отличие от Pentium 4, стали использовать не так давно. Переход на более скоростную FSB стал для Xeon большим шагом вперёд, так как системную шину принято считать одним из узких мест в текущей многопроцессорной архитектуре Intel. Дело в том, что в современных двухпроцессорных системах, построенных на Xeon, системная шина делит свою пропускную способность между процессорами. При этом ценность высокой пропускной способности FSB заключается в том, что контроллер памяти в Xeon-системах расположен в чипсете, а не в процессоре, в результате чего именно через фронтальную шину процессоры не только получают все данные для обработки, но и осуществляют взаимодействие между собой в двухпроцессорных конфигурациях.

Также, ядро Nocona обладает и поддержкой технологии Hyper-Threading, что придаёт Xeon, на нём основанным, свойство "виртуальной" двухъядерности.

Будучи относительно новым, Xeon 3.6 ГГц, базирующийся на ядре Nocona, может похвастать и поддержкой всех технологий, внедрённых Intel относительно недавно. То есть, этот процессор имеет 64-битные расширения x86 архитектуры EM64T, обеспечивает защиту операционной системы от переполнения буфера благодаря функции Execute Disable Bit, а также имеет средства для управления энергопотреблением и тепловыделением – технологию Enhanced Intel SpeedStep.

Формальные спецификации Xeon 3.6 ГГц, участвовавшего в тестировании, приведены в таблице ниже:

Здесь хочется обратить внимание на две вещи. Во-первых, несмотря на то, что процессор Xeon 3.6 ГГц во многом похож на Pentium 4 660, он требует использования специализированных платформ и устанавливается в процессорный разъём Socket 604, которым оборудуются двухпроцессорные материнские платы. Во-вторых, тепловыделение у процессоров Xeon выше тепловыделения конкурирующих CPU от AMD и это необходимо иметь в виду. Процессоры Xeon требуют более продуманных систем охлаждения, чем их конкуренты. Например, тестировавшиеся нами Xeon 3.6 GHz поставлялись с цельномедными кулерами, в то время как процессоры Opteron обходятся охладителями, в которых из меди выполнено лишь основание.

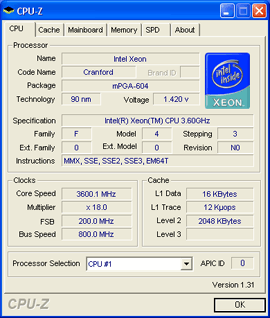

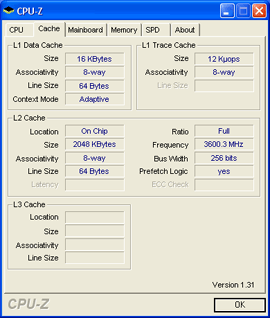

Информация, выдаваемая о Xeon 3.6 GHz утилитой CPU-Z, имеет следующий вид.

Отметим, что по какой-то причине утилита неправильно идентифицирует ядро процессора. Ядро Cranford на самом деле используется в процессорах семейства Xeon MP, ориентированных на использование в многопроцессорных системах. Ядро же процессоров Xeon, которые предназначены для двухпроцессорных платформ, имеет кодовое имя Nocona.

Благодаря поддержке технологии Hyper-Threading, двухпроцессорная платформа, построенная на основе Xeon 3.6 GHz, обладает с точки зрения операционной системы четырьмя логическими процессорами.

Dual-Core Intel Xeon 2.8 GHz

А вот и он, гвоздь программы. Процессорами, описанными нами выше, уже вряд ли кого-то можно удивить. Они достаточно давно присутствуют на рынке и основные их качества уже неплохо изучены интересующимися. Про двухъядерные процессоры Xeon этого сказать нельзя. Они появились совсем недавно и пока распространены очень ограниченно. Несмотря на то, что двухъядерные процессоры Pentium D были представлены Intel ещё в первом полугодии 2005 года, с выпуском Xeon с двумя ядрами компания явно не торопилась. Объясняется это тем, что в отличие от остальных Xeon, двухъядерные CPU этого семейства не имеют прямых аналогов среди процессоров для настольных компьютеров. Желая достойно ответить на двухъядерные Opteron, популярность которых оказалась очень высока, Intel был вынужден провести некоторые дополнительные инженерные работы, с результатами которых мы сегодня и познакомимся.

Итак, двухъядерные процессоры семейства Xeon основываются на ядре, имеющем кодовое имя Paxville. Это ядро представляет собой конкатенацию двух ядер Nocona. Таким образом, основное отличие Paxville от используемого в двухъядерных процессорах Pentium D ядра Smithfield состоит не только в ориентации на серверы и рабочие станции, а также и в большем объёме кеш-памяти второго уровня. В то время как Smithfield содержит два ядра с мегабайтным кешем в каждом из них, процессоры Paxville располагают двумя ядрами с двухмегабайтной кеш-памятью второго уровня. То есть, общий объём кеш-памяти в двухъядерных процессорах Xeon (Paxville) составляет 4 Мбайта. До сих пор кеш-памятью подобного размера могли похвастать лишь процессоры Xeon MP, предназначенные для использования в многопроцессорных системах, но теперь, как мы видим, кеш-память такого объёма появилась и в более дешёвых процессорах для двухпроцессорных систем.

Весьма странно, что для выпуска Paxville компания Intel не стала дожидаться ввода в строй 65 нм технологического процесса. Выиграв лишь два-три месяца в сроках анонса двухъядерных Xeon, компания обрекла себя на производство процессоров с воистину гигантским ядром. Поэтому, совершенно неудивительно, что процессоры Paxville на рынке пока недоступны.

Размер ядра двухъядерных Xeon вынудил Intel поступиться не только себестоимостью производства таких CPU. Для обеспечения стабильности и приемлемого тепловыделения частоту двухъядерных Xeon пришлось значительно уменьшить не только относительно частот одноядерных Xeon на базе ядра Nocona, но и относительно двухъядерных процессоров Pentium D. Так, частота единственной анонсированной на сегодня модели в линейке процессоров Xeon с двумя ядрами составляет 2.8 ГГц. Однако даже это не позволило Paxville вписаться в привычные рамки тепловыделения и энергопотребления. Типичное тепловыделение двухъядерного Xeon с частотой 2.8 ГГц составляет 135 Вт, а это на 23% выше, чем у одноядерных Xeon старших моделей. Этот фактор обуславливает необходимость использования с процессорами Paxville специальных материнских плат с усиленным конвертером питания.

Надо заметить, что помимо конвертера питания двухъядерные Xeon могут потребовать усовершенствованные блоки питания и кулеры. Например, в процессе наших тестовых испытаний, мы столкнулись с тем, что двухпроцессорная система, использующая Xeon на ядре Paxville, не смогла работать с блоком питания мощностью 460 Вт, который пришлось заменить на 600-ваттный аналог. Что же касается системы охлаждения, то боксовые цельномедные кулеры от старших одноядерных процессоров Xeon со своей задачей смогли справиться и в системе с двухъядерными CPU.

Несмотря на то, что из-за своего высокого энергопотребления процессоры Xeon на базе ядра Paxville не могут использоваться с существующими материнскими платами, они используют тот же процессорный разъём Socket 604, что и их предшественники. Впрочем, во введении нового сокета необходимости нет: процессоры полностью совместимы по выводам. Более того, двухъядерный Xeon использует ту же самую шину Quad Pumped Bus с частотой 800 МГц и совместим со старыми чипсетами Intel E7520 и E7525. Это, в свою очередь, означает, что 800-мегагерцовая шина на материнских платах, в которые будут установлены два процессора Paxville, будет разделена уже между четырьмя ядрами, что может не лучшим образом отразиться на скорости работы процессоров с памятью и на их взаимодействии между собой. Поэтому, кстати, для будущих платформ, использующих многоядерные CPU, Intel в настоящее время готовит новые чипсеты, обладающие двумя независимыми фронтальными шинами.

Двухъядерные Xeon на ядре Paxville обладают и поддержкой технологии Hyper-Threading, из-за чего один каждый такой процессор представляется в операционной системе двумя физическими и четырьмя логическими узлами.

То есть, двухпроцессорная система на базе процессоров Paxville способна обрабатывать восемь вычислительных нитей одновременно.

Отметим, что, несмотря на такое количество CPU-подобных блоков, на двухпроцессорных системах с двухъядерными Xeon способна работать безо всяких ограничений даже операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2, не говоря уже о более новых продуктах Microsoft.

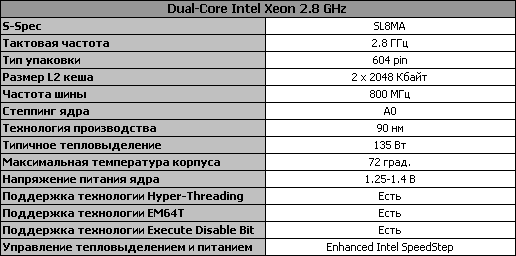

Пришло время ознакомиться и с формальными спецификациями Xeon на ядре Paxville:

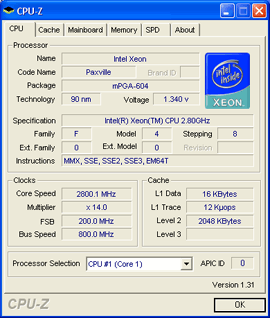

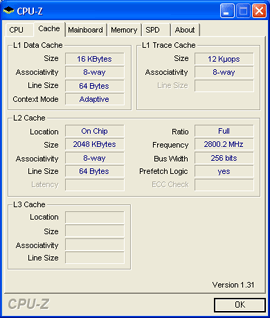

Последняя версия утилиты CPU-Z уже знакома с ядром Paxville и сообщает о двухъядерном Xeon следующие данные.

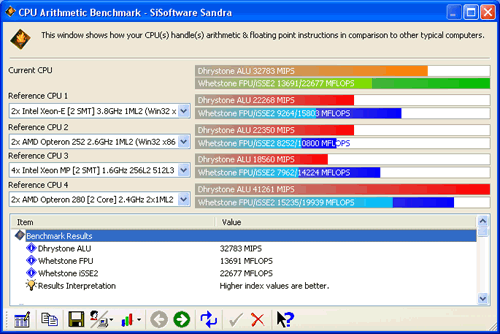

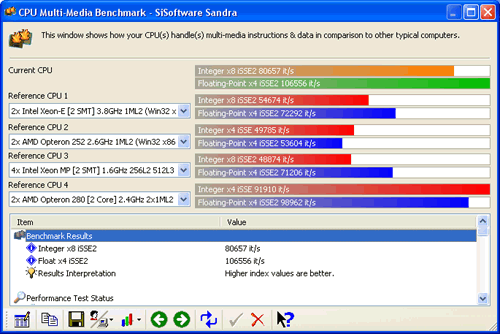

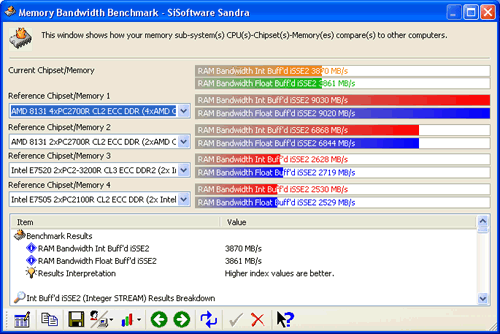

Прежде чем перейти к подробному описанию использовавшихся в тесте платформ, мы решили привести результаты синтетического теста SiSoft Sandra 2005, снятого в системе, снабжённой двумя процессорами Dual-Core Intel Xeon 2.8 GHz. Думается, это может дать некоторое предварительное представление об этих процессорах.

Алгоритмы, которые использует указанный бенчмарк, хорошо параллелизуются, поэтому приведённые результаты вполне можно рассматривать, как некоторый пиковый показатель быстродействия двухпроцессорной системы с двухъядерными CPU, основанными на ядре Paxville. Как видим, Xeon (Paxville) уверенно обходят обычные одноядерные Xeon (Nocona), что даёт нам ещё один повод ожидать от двухъядерной новинки хороших результатов при тестировании в реальных приложениях.

Системные платы

Supermicro X6DA3-G2

В первую очередь мы решили рассказать о той материнской плате, которую мы использовали для тестирования процессоров Intel Xeon. Действительно, в то время как найти двухпроцессорную платформу, поддерживающую одноядерные и двухъядерные процессоры AMD Opteron, не представляет никакого труда, Socket 604 платы для двухъядерных процессоров Xeon на ядре Paxville встречаются на прилавках не часто. Выпустив процессоры с ядром Paxville, Intel задал производителям платформ непростую задачу. Ведь новые CPU оказались несовместимы со старыми Socket 604 платами из-за повысившихся требований к токам питания. То есть, от производителей плат потребовалось срочно обновлять свои продукты, усиливая в них конвертер питания. Именно этим фактором и объясняются проблемы с наличием плат, поддерживающих двухъядерные Xeon, в розничном канале.

Кроме того, для целей нашего тестирования любая двухпроцессорная плата с поддержкой Xeon на ядре Paxville не подошла бы. Дело в том, что для создания высокопроизводительной рабочей станции от материнской платы требуется и наличие графической шины, к которой может быть подключена профессиональная видеокарта. Это значит, что нужная нам платформа должна основываться исключительно на наборе логики Intel E7525. Только этот чипсет из числа предлагаемых Intel для использования в двухпроцессорных системах поддерживает 800-мегагерцовую системную шину и шину PCI Express x16.

В результате, выбор материнской платы для тестирования Paxville в составе высокопроизводительной рабочей станции оказывается крайне невелик. Фактически, единственной доступной в настоящее время материнской платой, удовлетворяющей нашим требованиям, оказалась Supermicro X6DA3-G2. Надо заметить, что Supermicro на сегодняшний день является единственной компанией, активно поддержавшей выпуск двухъядерных Xeon. В то время как прочие производители объявили лишь одну-две материнские платы, добавив в них поддержку двухъядерной новинки, компания Supermicro освежила практически весь свой модельный ряд, добавив на новые платы не только более мощный конвертер питания процессора, но и ещё одну интересную возможность: поддержку перспективного стандарта Serial Attached SCSI.

Давайте познакомимся с материнской платой Supermicro X6DA3-G2 несколько подробнее. Как уже было сказано выше, в основе данной платы лежит северный мост Intel E7525, главными отличительными особенностями которого являются поддержка двух процессоров Intel Xeon с частотой шины 800 МГц, двухканальной регистровой памяти DDR2-400 SDRAM и шины PCI Express.

Соответственно, материнская плата Supermicro X6DA3-G2 обладает всеми указанными свойствами. На плате имеется два разъёма Socket 604 для установки процессоров Intel Xeon. Поддерживаются CPU любого типа: с частотой шины 533 и 800 МГц, а также одноядерные и двухъядерные модели. Отдельно следует обратить внимание на схему питания процессоров. В данном случае использовано два независимых четырёхканальных конвертера напряжения. К сожалению, MOSFET, использованные в этой схеме, лишены каких бы то ни было средств отвода тепла, а радиаторы бы явно не помешали. При эксплуатации платы с наиболее мощными (в смысле потребляемого тока) процессорами Dual-core Intel Xeon 2.8 ГГц, силовые элементы очень сильно нагреваются.

Дл установки оперативной памяти на Supermicro X6DA3-G2 предусмотрено восемь слотов DDR2 DIMM. Плата поддерживает регистровые модули DDR2-400 SDRAM объёмом до 2 Гбайт, что позволяет установить в неё в общей сложности до 16 Гбайт памяти. Доступ к оперативной памяти двухканальный, слоты, относящиеся к различным каналам – чередуются. Таким образом, пиковая пропускная способность подсистемы памяти на материнской плате Supermicro X6DA3-G2 составляет 6.4 Гбайт в секунду, что соответствует пиковой пропускной способности фронтальной 800-мегагерцовой шины, соединяющей чипсет с процессорами.

Следует отметить, что благодаря свойствам набора логики Intel E7525, рассматриваемая материнская плата, позиционируемая как продукт для высокопроизводительных и высоконадёжных рабочих станций, поддерживает ECC и memory RAS (reliability, availability and serviceability). Это позволяет не только обеспечить контроль за надёжной работой памяти, но и избежать простоев при выходе из строя отдельных модулей во время эксплуатации.

Стоит обратить внимание и на взаимное расположение процессорных сокетов и слотов DIMM. Они занимают правую часть платы и расположены таким образом, чтобы при установке в стоечном корпусе охлаждение этих компонентов при помощи вентиляторов, расположенных на передней и задней стенках, не вызывало никаких проблем. Кстати, в этот же воздушный поток, по замыслу инженеров, должен попадать конвертер питания процессоров и сам северный мост Intel E7525, который снабжён пассивным алюминиевым радиатором.

Чипсет Intel E7525 поддерживает в целом 24 линии PCI Express. На плате Supermicro X6DA3-G2 16 линий подведено к графическому слоту PCI Express x16, который является непременным атрибутом рабочей станции, а оставшиеся 8 линий разделены на две части. Первые четыре линии также выведены на второй слот PCI Express. Этот слот, хотя логически и представляет собой PCI Express x4, физически выполнен в виде PCI Express x16 разъёма. Это значит, что в теории, при желании производителей видеокарт, Supermicro X6DA3-G2 сможет работать и с конфигурациями с двумя графическими картами в режимах SLI или Crossfire. Впрочем, даже без соответствующей поддержки в драйверах второй слот PCI Express позволяет установить вторую видеокарту и получить возможность подключения к системе большего количества мониторов.

Что же касается второй шины PCI Express x4, то она используется на Supermicro X6DA3-G2 для соединения северного моста с дополнительным контроллером Intel 6700PXH. Эта микросхема отвечает за реализацию на плате шины PCI-X, представленной тремя слотами: двумя PCI-X 100 МГц и одним PCI-X 133 МГц. Также, шина PCI-X, реализованная посредством чипа Intel 6700PXH, используется и для подключения двух интегрированных на плате контроллеров: контроллера Ethernet и контроллера SAS (Serial Attached SCSI).

Для поддержки сети на Supermicro X6DA3-G2 установлен двухпортовый гигабитный Ethernet контроллер Intel FW82546GB. Контроллер SAS же выполнен сторонним производителем: на плате используется микросхема Adaptec AIC 9410W. Благодаря этому чипу Supermicro X6DA3-G2 поддерживает сразу восемь SAS портов с возможностью организации RAID уровня 0 и 1 из устройств, подключенных к нему.

Все остальные функциональные возможности рассматриваемой платы обеспечиваются присутствием на ней южного моста ICH5R, хорошо знакомого нам по материнским платам для настольных компьютеров на базе чипсетов i875/i865. Эта микросхема обеспечивает реализацию на Supermicro X6DA3-G2 двух Serial ATA-150 портов, восьми портов USB 2.0, одного самого обычного 32-битного слота PCI (он находится между слотами PCI Express) и шестиканального AC97 звука.

Заметим, что хотя южный мост ICH5R можно отнести к устаревшим моделям, его возможностей вполне хватает для платы такого уровня, как Supermicro X6DA3-G2. Более новые южные мосты могут похвастать лучшим звуковым решением и большим количеством портов USB 2.0 и Serial ATA. Однако звук, как и количество USB 2.0 портов не критично для рабочей станции, а жёсткие диски на этой плате предполагается подключать в первую очередь к SAS контроллеру, тем более что этот новый стандарт предполагает совместимость и с обычными Serial ATA винчестерами.

В целом материнская плата Supermicro X6DA3-G2 произвела на нас весьма благоприятное впечатление своими возможностями, беспроблемным функционированием и удобным дизайном. Этот продукт выполнен в Extended ATX формате и позволяет установку как в стоечные корпуса, так и в корпуса типа "башня". Питание к плате подводится по трём кабелям: четырёхконтактному, восьмиконтактному и двадцатичетырёхконтактному одновременно. Все разъёмы для подключения питания сдвинуты на правый край платы, так что провода, идущие от блока питания, мешаться в корпусе не должны.

Плата позволяет подключение пяти вентиляторов, включая процессорные, и имеет как развёрнутые средства для управления их скоростью, так и средства общего мониторинга состояния системы. Помимо привычных возможностей отслеживания параметров системы через BIOS Setup и при помощи специальных утилит, плата снабжена и интерфейсом IPMI 2.0, позволяющем при установки дополнительной дочерней платы собирать информацию о состоянии платформы удалённо через Ethernet подключение.

На заднюю панель у Supermicro X6DA3-G2 выведены PS/2 порты для подключения мыши и клавиатуры, четыре порта USB 2.0, два последовательных и один параллельный порт, две сетевых RJ-45 розетки и три audio-jack.

Подводя итог рассказу о плате от Supermicro, следует признать, что если бы наша цель состояла в вынесении вердикта платформам, этот продукт завоевал бы высокую оценку. Он сочетает широкие возможности, удачный дизайн и высокую надёжность. Отдельно ещё раз хочется подчеркнуть совместимость этой платы со всеми процессорами Xeon, включая Paxville, наличие на плате двух слотов PCI Express x16, а также поддержку перспективного интерфейса SAS. В общем, Supermicro X6DA3-G2 в качестве основы для двухпроцессорной рабочей станции, основанной на процессорах Intel Xeon, подходит идеально.

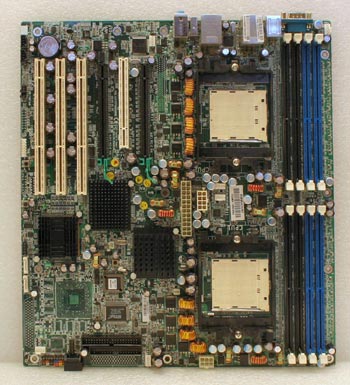

Tyan K8WE (S2895)

Для испытаний процессоров AMD Opteron нам потребовалась ещё одна материнская плата, которая подходила бы в качестве основы высокопроизводительной рабочей станции, то есть была бы подобна по характеристикам Supermicro X6DA3-G2, но при этом предназначалась бы для Socket 940 процессоров. Найти такую плату не составило особого труда. Хотя в настоящее время подобные решения предлагают многие производители, нам приглянулась материнская плата Tyan K8WE (S2895), которая заслуживает самые лестные отзывы от её обладателей.

Эта плата основывается на наборе логики NVIDIA nForce Professional, что, надо отметить, совершенно неудивительно. Одним из самых важных признаков, по которому платформа может быть отнесена к классу рабочих станций, а не серверов, является наличие у неё графической шины, позволяющей использование высокопроизводительных видеокарт. Выбора среди наборов логики для двухпроцессорных систем на базе AMD Opteron, поддерживающих шину PCI Express x16, на сегодняшний день нет. Чипсеты семейства NVIDIA nForce Professional – это единственный вариант (к сожалению, говорить о Serverworks HT-2000 как об альтернативе набора логики от NVIDIA пока невозможно, в силу его крайне ограниченной распространенности).

Чипсет NVIDIA nForce Professional состоит из двух микросхем, которые в конечных системах могут применяться как вместе, так и по отдельности. Материнская плата Tyan K8WE (S2895) как раз содержит две микросхемы. Впрочем, надо заметить, что использование чипов nForce Professional в различных комбинациях отражается только на периферийных возможностях платы и никак не влияют на поддержку процессоров и памяти. Объясняется это тем, что в двухпроцессорных системах, использующих CPU семейства AMD Opteron, связь между процессорами осуществляется напрямую шиной HyperTransport (с частотой 1 ГГц и пропускной способностью 8 Гбайт в секунду), а поддержка памяти обеспечивается встроенными в процессоры контроллеры.

Поэтому базовые возможности материнской платы Tyan K8WE (S2895) определяет не столько набор логики, сколько сами процессоры Opteron. Так, эта материнская плата оборудована двумя разъёмами Socket 940, в которые можно устанавливать любые процессоры данного семейства, включая и одноядерные, и двухъядерные экземпляры. Надо заметить, что выход двухъядерных процессоров Opteron не потребовал от производителей материнских плат внесения каких-либо изменений в "железо". Благодаря тому, что Opteron, обладающие двумя ядрами, совместимы со своими предшественниками по выводам и не требуют более мощного питания, для их поддержки требуется лишь обновление кода BIOS.

Справа от обоих процессоров на плате распаяно по четыре слота памяти. Процессоры Opteron имеют встроенный двухканальный контроллер памяти, требующий использования регистровых модулей DDR400 SDRAM (или более медленной). Следует заметить, что хотя память в двухпроцессорной Opteron системе разбивается на два подмножества, относящиеся к каждому из CPU, в целом, благодаря технологии NUMA, она образует единое адресное пространство. Так что при установке в систему как минимум двух пар модулей Registered DDR400 SDRAM общую пиковую пропускную способность памяти можно считать, исходя из возможности четырёхканальной работы с ней. Что же касается максимального объёма поддерживаемой памяти, то он определяется, отталкиваясь от максимального объёма присутствующих на рынке регистровых модулей DDR SDRAM. На сегодня это 2 Гбайта, так что в Tyan K8WE (S2895) можно набить в общей сложности до 16 Гбайт оперативной памяти.

Слева от процессорных разъёмов Socket 940 на плате расположены силовые элементы, относящиеся к конвертерам питания процессоров. Хотя процессоры Opteron не отличаются такой же прожорливостью, как Intel Xeon, на Tyan K8WE (S2895) также имеется пара четырёхканальных стабилизаторов питания – по одному на каждый процессор.

Общая компоновка правой части платы оптимизирована под её использование в стоечных корпусах: процессоры и память находится на одинаковых продольных траекториях. Но тут же следует отметить один недостаток дизайна Tyan K8WE (S2895): между процессорными разъёмами находятся коннекторы для подключения ATX кабелей питания. Эти кабели, при их подсоединении, располагаются как раз посредине пути воздушного потока, затрудняя его движение. Впрочем, при установке рассматриваемой платы в корпуса типа "башня", воздушные потоки организуются иным образом, и в таком расположении разъёмов питания в центре платы, кроме некоторого неудобства, особых минусов нет.

По центру платы установлены микросхемы чипсета (MCP): nForce Professional 2200 и nForce Professional 2050. Каждый из процессоров соединяется с одной из микросхем шиной HyperTransport с частотой 1 ГГц. Первый из этих чипов, nForce Professional 2200, отвечает на плате за работу первого слота PCI Express x16 и набора периферийных контроллеров. Фактически, большинство возможностей платы по подключению дополнительных устройств реализовано через этот MCP.

Во-первых, этот чип отвечает за работу IDE RAID контроллера, поддерживающего четыре порта Serial ATA-300 и режимы RAID 0, 1 и 0+1. Во-вторых, он реализует восемь USB 2.0 портов, присутствующих на рассматриваемой плате. В-третьих, nForce Professional 2200 обеспечивает работу первого гигабитного Ethernet порта, который, кстати, имеет встроенное аппаратное средство обеспечения сетевой безопасности ActiveArmor. В-четвёртых, этот же MCP занимается и поддержкой обычной 32-битной шины PCI, которая нужна в данном случае для реализации единственного слота PCI и подключения дополнительного IEEE1394 контроллера. Ну и, в пятых, этот же nForce Professional 2200 отвечает за встроенное шестиканальное AC97 звуковое решение.

Другой чип, nForce Professional 2050 на материнской плате Tyan K8WE (S2895) несёт куда меньшую нагрузку. Он отвечает только лишь за работу второго слота PCI Express x16, а также обеспечивает функционирование второго порта гигабитного Ethernet, который по всем своим свойствам не отличается от первого. Кстати, забавно, что уровень функциональности чипов MCP хорошо коррелирует с размерами радиаторов, установленных на рассматриваемой плате на этих микросхемах.

Таким образом, благодаря использованию двух MCP, на плате Tyan K8WE (S2895) имеется два абсолютно полноценных слота PCI Express x16. А это означает совместимость данной платы с технологий SLI в её наиболее производительном варианте. То есть, рассматриваемая материнская плата без сомнения может стать отличной основой для создания высокопроизводительной графической станции.

Помимо одного слота PCI и двух слотов PCI Express x16, материнская плата Tyan K8WE (S2895) располагает и слотами PCI-X, являющимися непременным атрибутом высокопроизводительного сервера или рабочей станции. Реализованы они посредством ещё одного чипа, так называемого туннеля PCI-X, в роли которого выступает микросхема AMD 8131. Она, также как и чипы MCP, подключена напрямую к одному из процессоров по шине HyperTransport, правда, работающей с частотой 600 МГц. Благодаря наличию туннеля PCI-X на рассматриваемой плате установлено три 64-битных слота PCI-X, два из которых работает на частоте 100 МГц и один – на частоте 133 МГц. Также, к микросхеме AMD 8131 по шине PCI-X может быть подключен и интегрированный SCSI контроллер, который может устанавливаться на Tyan K8WE (S2895) опционально. Наша плата такого контроллера была лишена, поэтому подробную информацию о нём опустим.

Рассматриваемая материнская плата выполнена в форм-факторе Extended ATX и в целом имеет традиционную компоновку для изделий такого рода. Помимо высказанных выше нареканий по части не совсем удачного расположения разъёмов для подключения блока питания, к Tyan K8WE (S2895) тяжело предъявить какие-то серьёзные претензии.

Хочется отметить, что все чипы, включая MCP NVIDIA nForce Professional, охлаждаются пассивными алюминиевыми радиаторами. Откровенно говоря, это решение представляется несколько спорным, поскольку современные чипсеты от NVIDIA обладают сравнительно высоким тепловыделением. Поэтому, при сборке Tyan K8WE (S2895) в корпусе следует уделить повышенное внимание организации воздушных потоков. К слову, для подключения вентиляторов рассматриваемая плата предлагает пять коннекторов.

К части приятных мелочей следует отнести и трогательную заботу о сборщиках и тестерах, которую проявили инженеры Tyan. Контакты Reset, Power On на плате продублированы микропереключателями, позволяющими без проблем эксплуатировать плату не только внутри, но и вне корпуса. Кстати, традиционный джампер Clear CMOS на Tyan K8WE (S2895) также заменён таким же переключателем.

И в заключение бросим взгляд на заднюю панель. Здесь выведены PS/2 порты для подключения мыши и клавиатуры, четыре порта USB 2.0, один последовательный порт, две сетевых RJ-45 розетки, порт Firewire и три audio-jack.

Резюмируя, остаётся признать материнскую плату Tyan K8WE (S2895) весьма удачной платформой для создания двухпроцессорной рабочей станции на базе CPU семейства AMD Opteron. Эта плата не имеет проблем совместимости с процессорами, обладает двумя полноценными PCI Express x16 слотами, поддерживающими технологию SLI, а также может похвастать отличным потенциалом для подключения других устройств и систем. Также хочется заметить, что это наиболее продвинутая материнская плата из основанных на NVIDIA nForce Professional продуктов, рекомендованных к применению компанией AMD.

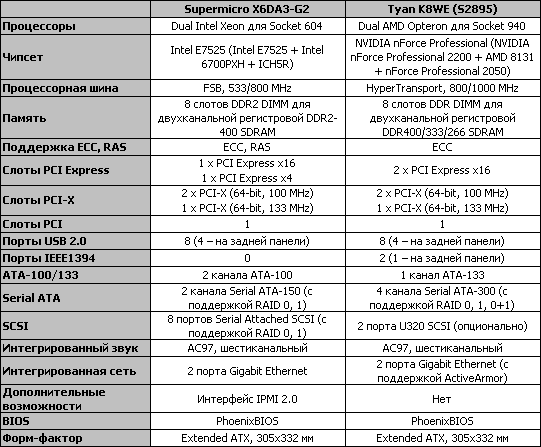

Спецификации: Supermicro X6DA3-G2 versus Tyan K8WE (S2895):

Как мы тестировали

Основная цель данного тестирования была определена нами как выявление наиболее быстрых процессоров для использования в основе высокопроизводительных двухпроцессорных рабочих станций с x86 архитектурой. Вполне естественно, что CPU-кандидаты на эту роль были выбраны из семейств Intel Xeon и AMD Opteron. Причём, в каждом из семейств нами был найдено по два представителя: один – одноядерный и один – двухъядерный. Все процессоры и материнские платы, использовавшиеся нами при проведении тестов, подробно описаны выше.

Также, рабочие станции, принимавшие участие в тестировании, мы доукомплектовывали 4 Гбайтами оперативной памяти и профессиональным видеоакселератором NVIDIA Quadro FX 4500. Таким образом, полученные в нашей лаборатории четыре испытательные платформы действительно могут быть классифицированы как высокопроизводительные рабочие станции.

Формально, во время тестов нами использовались следующие комплектующие:

Процессоры:

2 x AMD Opteron 254 (Socket 940, 2.8 GHz, 1024KB L2);

2 x Dual-core AMD Opteron 875 (Socket 940, 2.2 GHz, 2 x 1024KB L2);

2 x Intel Xeon 3.6 GHz (Socket 604, 2MB L2);

2 x Dual-core Intel Xeon 2.8 GHz (Socket 604, 2 x 2MB L2).

Материнские платы:

Supermicro X6DA3-G2 (Dual Socket 604, Intel E7525);

Tyan K8WE (S2895) (Dula Socket 940, NVIDIA nForce Professional).

Память:

4096MB Registered DDR400 SDRAM (Kingston HyperX KRX3200AK2/1G, 8 x 512MB, 2.5-3-3-6, ECC);

4096MB Registered DDR2-400 SDRAM (Hyundai HYMP564R728-E3, 8 x 512MB, 3-3-3-8, ECC).

Графическая карта: NVIDIA Quadro FX 4500 (PCI-E x16).

Дисковая подсистема: Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150).

Операционная система: Microsoft Windows XP SP2.

Производительность

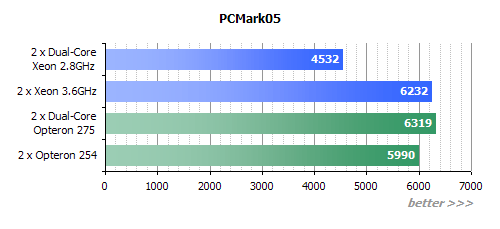

Futuremark PCMark05

Начать тестирование мы решили не с совсем типичных для профессиональных рабочих станций тестов, а с классических бенчмарков, которые мы обычно используем для испытаний обычных настольных систем. Это позволит получить представление о производительности современных двухпроцессорных платформ не только в специализированных программах, но и в приложениях, выполняемых на десктопах.

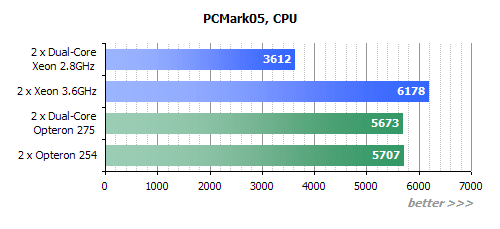

Результаты вполне логичны. Тест PCMark05 во время своей работы создаёт многопоточную нагрузку, поэтому увеличение числа логических CPU в системе приводит к увеличению производительности. Например, этим можно объяснить превосходство системы на базе Opteron 275 над системой с процессорами Opteron 254. Система на базе Xeon 3.6 ГГц также как и система на Opteron 275 может похвастать четырьмя логическими CPU. Хотя Xeon 3.6 ГГц – это одноядерные процессоры, они поддерживают технологию "виртуальной" многоядерности, Hyper-Threading.

Что же касается результата платформы с истинно двухъядерными процессорами Xeon 2.8 ГГц, то её производительность по данным PCMark05 выглядит не лучшим образом. Объясняется это тем, что эти процессоры имеют достаточно низкую тактовую частоту, которая не компенсируется возможностью параллельного исполнения восьми вычислительных потоков одновременно. Дело в том, что PCMark05 максимально создаёт лишь четыре потока. То есть, данный бенчмарк оказывается не в состоянии полностью загрузить двухпроцессорную систему с двухъядерными CPU, поддерживающими технологию Hyper-Threading.

Примерно такая же ситуация наблюдается и в подтесте PCMark05, ориентированном на определение чистой процессорной производительности. Единственная деталь, заслуживающая внимания на этом графике – это победа системы на базе Xeon 3.6 ГГц. Однако данный факт не следует принимать особо серьёзно, поскольку PCMark05 традиционно показывает более высокие результаты на системах с процессорами Intel.

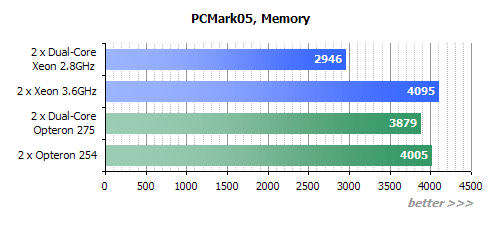

При тестировании в PCMark05 подсистемы памяти платформы на базе любых Opteron и одноядерных Xeon показывают достаточно близкие результаты. Это кажется вполне логичным, если учесть что встроенный контроллер памяти Opteron работает с двухканальной DDR400 SDRAM, а контроллер памяти чипсета Intel E7525, использовавшегося в наших тестах с Xeon, поддерживает двухканальную DDR2-400 SDRAM с аналогичной пропускной способностью.

Однако внимательный читатель может возразить – почему же мы не видим эффекта от наличия в Opteron системах технологии NUMA? Ведь, казалось бы, в сумме система на базе двух Opteron располагает четырьмя каналами памяти. Дело тут в том, что в тесте PCMark05 измерение пропускной способности выполняется одной нитью, поэтому заметить преимущество, получаемое от NUMA, не удаётся.

Что же касается системы на базе двухъядерных процессоров Xeon, то она не смогла продемонстрировать столь же высокие результаты, как и её соперники, исключительно из-за невысокой тактовой частоты.

Quake 4

Кроме PCMark05, мы решили добавить в наше тестирование и ещё один "игрушечный" (в прямом и переносном смысле) бенчмарк. А именно, измерение быстродействия рабочих станций в игровом приложении, в роли которого выступила новейшая и популярнейшая игра Quake 4. Этот тест был включён нами в общую программу тестирования по нескольким причинам, а не только из-за того, что многие геймеры прямо просили нас об этом. Дело в том, что производители графических карт реализовали, наконец, в своих драйверах поддержку SMP. И, как было выяснено нами в рамках предыдущих испытаний двухъядерных процессоров, некоторые OpenGL игры действительно получают определённый прирост скорости на тех системах, которые обладают возможностью выполнения нескольких параллельных вычислительных потоков. Quake 4 как раз является примером такой игры.

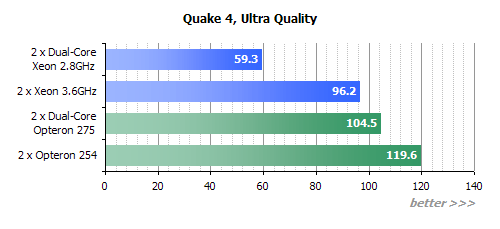

Впрочем, ждать особо впечатляющей производительности Quake 4 на профессиональных рабочих станциях явно не следует. Как мы видим, системы с двухъядерными CPU уступают системам с одноядерными процессорами из-за своей невысокой тактовой частоты. Пока что видеодрайверы оптимизированы только под системы с двумя логическими CPU, так что более мощные платформы с точки зрения параллельных вычислений просто не загружаются в полной мере видеодрайверами.

На этом можно было бы завершить рассмотрение производительности в Quake 4, если бы не один факт. На прошлой неделе компания id Software выпустила патч версии 1.0.5 для своего шутера, в котором была обещана поддержка SMP. Вообще, в появлении такого патча нет ничего удивительного. SMP поддерживается во всех движках этого разработчика с незапамятных времён. Однако, поскольку в такой поддержке не было реальной необходимости, она была не отлажена и всегда отключалась. Теперь же её, наконец, довели до ума. Итак, давайте взглянем на результаты в "оптимизированном" Quake 4:

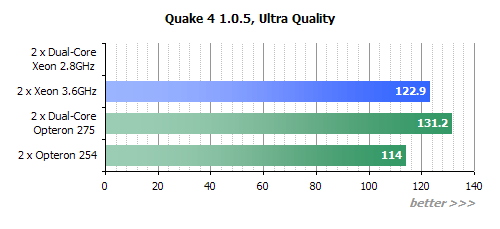

Полученная картина весьма занимательна. Изменения в уровне fps видны, как говорится, налицо. Однако не везде они произошли в сторону увеличения быстродействия. Фактически, скорость выросла только лишь в системах, содержащих по четыре логических процессора. Так, в системе, основанной на Xeon 3.6 ГГц, результаты поднялись на 27.7%, а в системе с процессорами Opteron 275 – на 25.5%. При этом платформа с двумя одноядерными CPU Opteron 254 на 5% ухудшила свой результат и в итоге стала уступать системе с двухъядерными Opteron. Что же касается системы с двухъядерными Xeon, то пропатченный Quake 4 попросту отказался на ней работать. Очевидно, что восемь логических CPU оказались выше его понимания. Таким образом, можно говорить о том, что Quake 4 с патчем 1.0.5 в первую очередь оптимизирован под систем с четырьмя логическими процессорами. Помимо двухпроцессорных рабочих станций такое количество логических CPU может существовать и в настольных системах, в которых используются процессоры Pentium Extreme Edition.

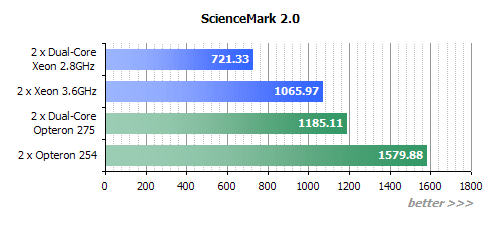

ScienceМark 2.0

Бенчмарк ScienceМark 2.0 показывает производительность при использовании типичных научных алгоритмов, используемых в методах математического моделирования.

Ранее мы уже отмечали, что тест ScienceMark 2.0 оптимизирован под платформы с двумя логическими процессорами. Это означает, что вычисления, выполняемые этим бенчмарком, распараллеливаются только на два потока и не нагружают в полной мере большинство интересующих нас систем. Именно поэтому в данном тесте лидирует платформа с двумя процессорами Opteron 254.

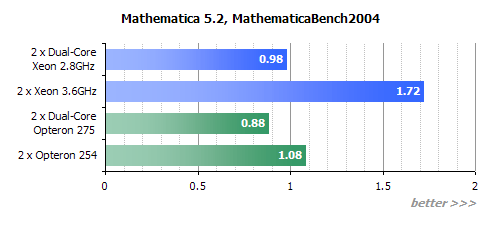

Mathematica 5.2

Ещё одной вычислительной задачей, включённой в наше тестирование, стал математический пакет Mathematica, предназначенный для решения научных и инженерных задач. Тем более что в новой версии 5.2 этого пакета появилась поддержка SMP систем.

Рабочие станции, построенные на двухъядерных процессорах, никак не проявили себя в Mathematica 5.2. Как показал проведённый анализ, этот пакет, подобно ScienceMark, может загрузит работой лишь два логических процессора, да и то не полностью. Поэтому использование платформ, способных проводить распараллеленные вычисления с данным программным обеспечением смысла пока не имеет.

Попутно хочется отметить поразительно высокий результат системы, основанной на процессорах Xeon 3.6 ГГц. Согласно полученным цифрам, она обгоняет систему с процессорами Opteron 254, работающими на частоте 2.8 ГГц, почти на 60%. Похоже, что Mathematica 5.2 очень неплохо относится к архитектуре NetBurst, одной из сильных сторон которой, в частности, является быстрый ALU, работающий на удвоенной (относительно процессорной) частоте.

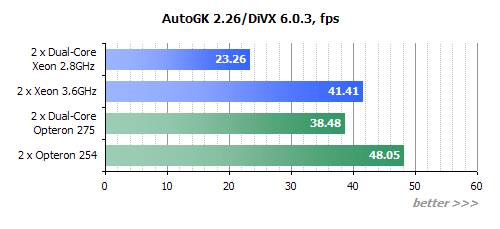

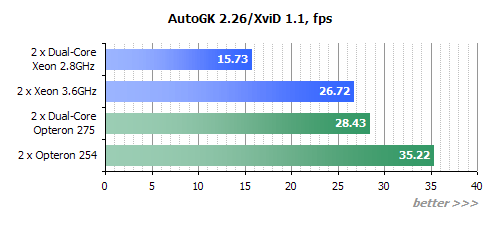

Кодирование видео

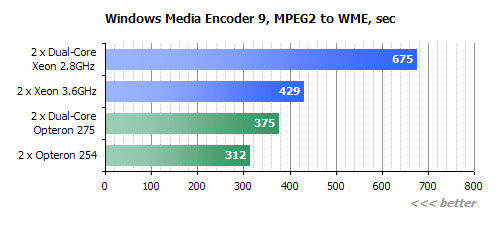

Большинство современных видеокодеков поддерживает многопоточность. Поэтому, в теории, для кодирования видео вполне может иметь смысл использование двухпроцессорных рабочих станций. Впрочем, что же мы видим на практике?

Ситуация в популярных кодеках в целом напоминает картину, наблюдаемую нами в ScienceMark. И причины этого примерно те же. Разработчики кодеков не так давно смогли оптимизировать свои продукты для систем, способных исполнять два вычислительных потока одновременно, а мы хотим уже от них поддержки четырёхпроцессорности… К сожалению, большинство кодеков пока загрузить работой четыре процессорных ядра оказываются не в состоянии.

При этом хочется отметить, что наиболее производительным решением для кодирования видеоконтента оказывается система, построенная на двух CPU Opteron 254. Вместе с возможностью исполнения двух потоков одновременно она использует чрезвычайно производительные процессоры, работающие на частоте 2.8 ГГц, то есть являющиеся аналогами старшего предложения AMD для настольных систем, Athlon 64 FX-57.

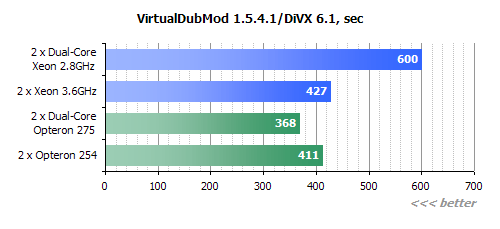

Впрочем, определённые шаги в направлении оптимизации кодеков под многопроцессорные платформы всё-таки происходят. Например, на прошлой неделе стала доступна новая версия кодека DiVX. Это версия, имеющая номер 6.1, помимо прочих усовершенствований обещает увеличение производительности в многопроцессорной среде. К сожалению, DiVX 6.1 оказался несовместим с текущей версией оболочки AutoGK, поэтому мы не смогли протестировать данный кодек в привычных условиях. Так что, чтобы не исключать его из рассмотрения, мы для кодирования воспользовались утилитой VirtualDub. К сожалению, мы не сможем сравнить скорость работы старого и нового кодека, но, тем не менее, получим представление об относительной производительности платформ при кодировании видео кодеком DiVX 6.1.

Судя по диаграмме, действительно изменилось многое. Теперь вполне можно говорить о том, что DiVX 6.1 стал эффективно работать в системах не только с двумя логическими CPU, но и с четырьмя процессорами. В частности, благодаря этому, система, основанная на двухъядерных процессорах Opteron, теперь показывает наивысший результат, обгоняя не только все платформы на Xeon, но и систему с одноядерными Opteron 254. Двухъядерные же Xeon снова отличилась отвратными результатами. Их невысокая тактовая частота не компенсируется возможностью исполнения восьми вычислительных нитей.

Обработка видео

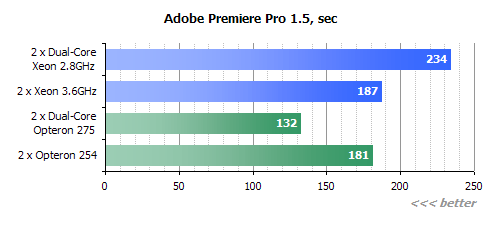

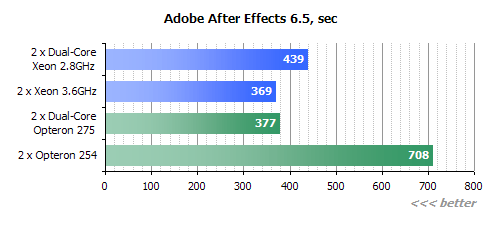

При тестировании двухъядерных процессоров для настольных компьютеров мы уже отмечали хорошую оптимизацию системы нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere и программного пакета для создания визуальных эффектов и компьютерной графики Adobe After Effects под многопроцессорные системы. Давайте посмотрим, как в этих популярных приложениях сможет проявить себя более серьёзные рабочие станции.

Оба эти приложения могут достаточно эффективно использовать многопроцессорные системы. Например, двухъядерные процессоры Opteron, работая в паре, значительно опережают пару одноядерных Opteron с гораздо более высокой тактовой частотой. Благодаря этому система с Opteron 275 в Adobe Premiere Pro 1.5 занимает лидирующие позиции. Однако, двухъядерные Xeon 2.8 ГГц, работая в паре, отстают от пары одноядерных Xeon 3.6 ГГц. Вполне возможно, что им не хватает тактовой частоты. Хотя, конечно, в процентном отношении разница в частотах одноядерных и двухъядерных процессоров AMD и Intel совсем не велика. Так что дело, скорее всего, в другом. А именно в том, что распараллеливание вычислений на восемь потоков, которые может обрабатывать двухпроцессорная система на Xeon 2.8 ГГц, достаточно проблемно. И поэтому двухъядерные процессоры от Intel не загружаются программным обеспечением "на полную катушку".

Обработка изображений

Как мы уже убедились, компания Adobe ответственно подошла к вопросу оптимизации своих программных продуктов под многопроцессорные системы. Интересно, распространяется ли это правило на Adobe Photoshop – один из самых популярных графических редакторов, применяемый и профессионалами, и любителями.

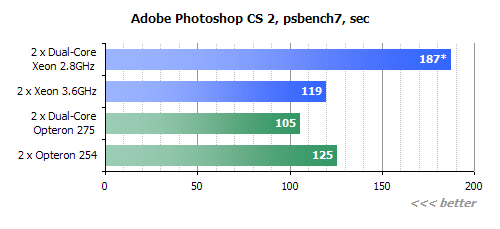

К сожалению, говорить о том, как работает этот графический редактор в системе, основанной на двух двухъядерных процессорах Xeon, мы не сможем. Как оказалось, это приложение просто пасует перед платформой с восемью логическими процессорами, о чём честно рапортует при своём старте. Поэтому, результат рабочей станции с Dual-Core Intel Xeon 2.8 GHz, приведённый на графике, снят при работе Photoshop в однопоточном режиме, который в данном случае включается автоматически.

Что же касается остальных результатов, то в лидеры вновь вырывается рабочая станция, основанная на двухъядерных процессорах Opteron. Большинство фильтров, входящих в состав Adobe Photoshop, поддерживают многопроцессорность и получают неплохое ускорение от распараллеливания вычислений.

3ds max 7

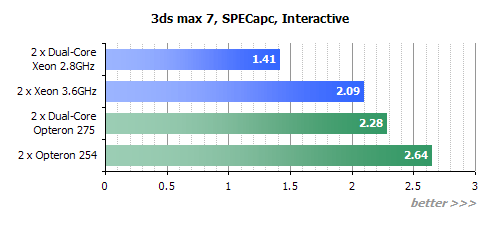

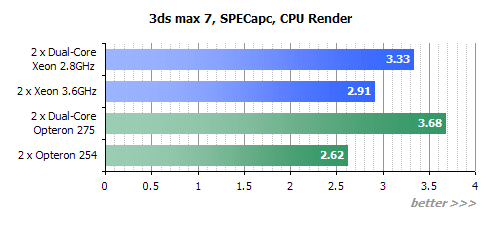

Программный пакет 3ds max 7 в представлении не нуждается. Это – популярный пакет для профессиональной трехмерной анимации и моделирования. Оценку производительности систем в этом пакете мы проводили при помощи скрипта SPECapc. Этот тест выдаёт две метрики: первую – характеризующую производительность систем при работе с окнами проекций и вторую – описывающую скорость финального рендеринга.

Как мы знаем из предыдущих тестирований, 3ds max 7 при работе с окнами проекций многопоточность попросту не задействует. Поэтому, наиболее быстрой системой здесь оказывается платформа, построенная на процессорах Opteron 254.

Что же касается финального рендеринга, то с ним ситуация совершенно иная. Рендеринг относится к хорошо распараллеливаемым задачам. Это позволяет системам, в основе которых лежат двухъядерные процессоры, демонстрировать впечатляющие результаты. Например, при рендеринге в 3ds max 7 система на базе двухъядерных Opteron 275 обгоняет систему, основанную на одноядерных Opteron 254, на 40%. Преимущество же рабочей станции на базе Xeon (Paxville) над станцией с процессорами Xeon (Nocona) составляет почти 15%. В общем же, наивысшую производительность в данном случае обеспечивает платформа, использующая два процессора Opteron с двумя ядрами.

Maya 6.5

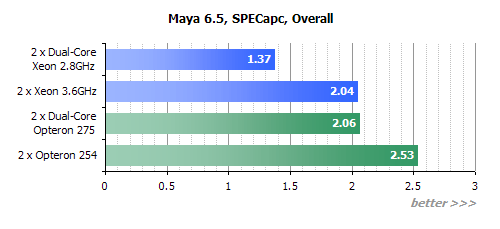

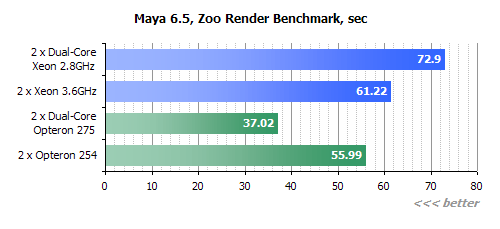

Maya – это ещё один профессиональный пакет, служащий для создания трёхмерной графики. Тестирование в нём выполнялось с помощью двух бенчмарков: SPECapc при работе с окнами проекции и ZooRender для оценки скорости финального рендеринга в этой программе.

Ситуация с работой в окнах проекции складывается также, как и в 3ds max. Многопроцессорность в данном случае попросту не нужна.

Наиболее производительной системой во время финального рендеринга в Maya 6.5 оказывается рабочая станция, основанная на базе двухъядерных процессоров Opteron 275. Что же касается двухъядерных Xeon, то эти процессоры вновь проигрывают своим одноядерным собратьям. Впрочем, в данном случае этот факт имеет вполне логичное объяснение: Maya 6.5 не умеет при финальном рендеринге создавать более четырёх вычислительных потоков. Рабочая станция же с Dual-Core Intel Xeon 2.8 GHz предлагает приложениям восемь виртуальных процессоров, которые Maya не способна нагрузить на 100%.

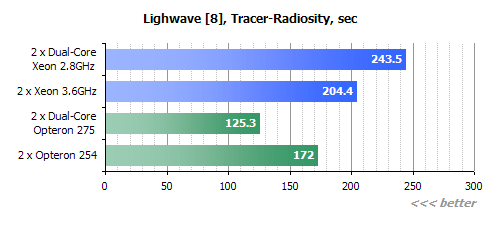

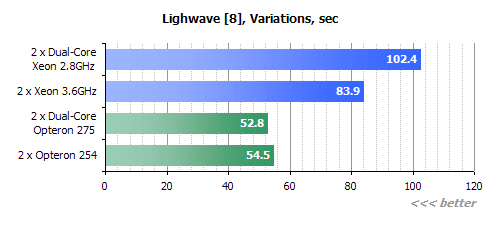

Lightwave [8]

Lightwave представляет собой ещё один распространённый пакет 3D графики. В нём мы измерили скорость финального рендеринга двух тестовых моделей.

Мы уже неоднократно отмечали тот факт, что скорость финального рендеринга в Lightwave сильно зависит от структуры модели. В данном случае этот тезис находит подтверждение. Однако при рендеринге обеих наших тестовых сцен качественно результат получается одинаковым. Вновь первое место на пьедестале почёта гордо занимают двухъядерные процессоры Opteron. Процессоры же Xeon, также обладающие двухъядерной архитектурой, в данном случае оказываются в аутсайдерах. Вполне возможно, что причиной такого позора для CPU от Intel становится организация системной шины, связывающей процессор с чипсетом, в котором находится контроллер памяти. В системе на базе двух Xeon с двумя ядрами пропускная способность в 6.4 Гбайта в секунду делится на четыре физических и восемь виртуальных ядер. Поэтому, при их совместной работе с шиной каждое из них сталкивается с низкой скоростью работы памяти, которую не может компенсировать даже два L2 кеша с общим объёмом в 4 Гбайта.

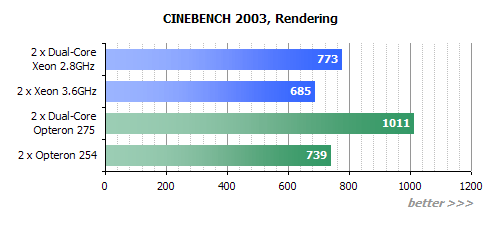

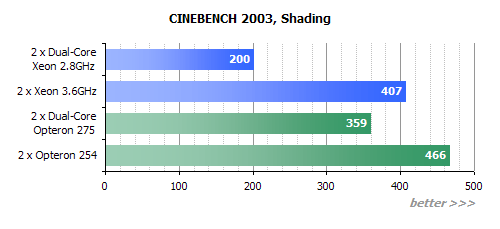

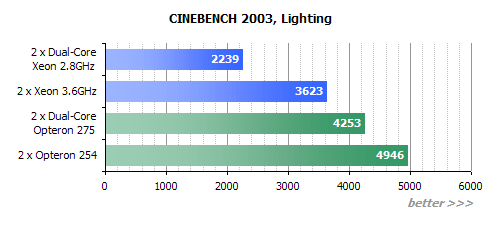

CINEBENCH 2003

Специальный тест CINEBENCH 2003 показывает производительность систем в трёхмерном пакете Cinema 4D, пользующемся особой популярностью у поклонников платформы Mac.

Рендеринг на системах, снабженных двухъядерными процессорами выполняется быстрее, чем на платформах с одноядерными CPU. То есть, результаты в данном случае напоминают картину, которую мы видели при измерении скорости рендеринга в 3ds max. Однако, несмотря на то, что производительность систем с Xeon 3.6 GHz и Opteron 254 отличается всего на 7%, разница в скорости платформ, использующих двухъядерные CPU гораздо больше. Рабочая станция с процессорами Opteron 275 обгоняет систему с Dual-Core Xeon 2.8 GHz более чем на 30%.

Что же касается работы в OpenGL, то тут многопоточность системой не поддерживается, от чего результаты большого интереса для нас не представляют.

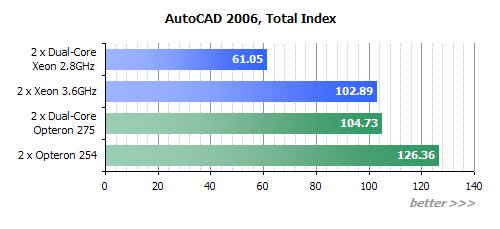

AutoCAD 2006

AutoCAD 2006 – это популярный программный продукт для автоматизированного проектирования и конструирования.

Также, как и при работе с окнами проекции в пакетах для 3D моделирования, многопоточность в AutoCAD практически не используется. Поэтому здесь, как и в других подобных случаях лидирует система с процессорами Opteron 254, отличающаяся высокой "чистой производительностью" каждого из логических (и физических) процессоров.

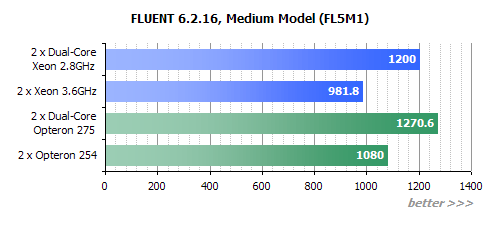

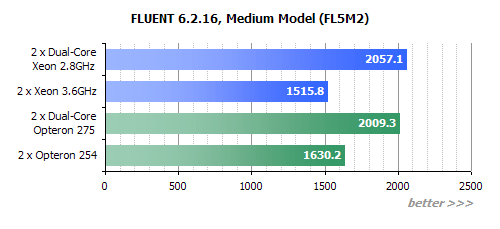

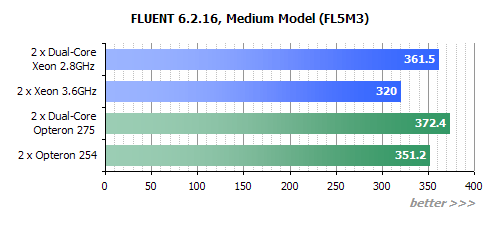

FLUENT 6.2.16

В заключение обзора мы выполнили тестирование рабочих станций в СFD (Computational Fluid Dynamics) системе FLUENT, относящейся к мощным вычислительным приложениям. Пакет FLUENT относится к числу "тяжелых" CFD пакетов и является одним из самых популярных в области моделирования задач дозвуковой и сверхзвуковой газодинамики, динамики жидкости со свободной поверхностью, течений реагирующих потоков (включая горение), теплообмена, многофазных течений, фазовых переходов, затвердевание расплавов, радиационной газодинамики, магнитогазодинамики, акустики, и т. д.

В первую очередь следует заметить, что FLUENT относится к той небольшой части приложений, которые могут эффективно распараллеливать вычисления на любое число логических процессоров. Поэтому, в этой задаче мы видим безусловное превосходство рабочих станций с двухъядерными процессорами над аналогами, снабжёнными одноядерными CPU. Уникальность FLUENT состоит ещё и в том, что двухъядерные процессоры Xeon показывают в ней весьма неплохие результаты. Более того, в одном из тестов Dual-Core Xeon 2.8 GHz удалось обогнать двухъядерные Opteron, что на фоне других тестов выглядит очень неожиданно.

Выводы

Итак, AMD можно поздравить. Наше тестирование высокопроизводительных рабочих станций показало, что процессоры AMD Opteron удерживают уверенное преимущество во всех основных задачах, свойственных системам такого рода. Фактически, мы не нашли ни одного "тяжёлого" приложения, с которым бы система с процессорами Intel Xeon справлялась бы определённо лучше.

Впрочем, выделить более производительную платформу среди одноядерных и двухъядерных процессоров AMD Opteron представляется уже не столь простой задачей. В некоторых приложениях, оптимизированных в первую очередь под двухпоточную обработку, лучше оказывается система с двумя одноядерными процессорами. В других же программах, умеющих хорошо распараллеливать вычисления, верх одерживает платформа с двухъядерными процессорами, несмотря на их более низкую тактовую частоту.

Говоря о разных типах приложений, следует, пожалуй, разделить их на две группы. В первую группу войдут задачи кодирования видео, обработки изображений и некоторые счётные алгоритмы. Такие приложения показывают более высокие результаты в системе с меньшим количеством логических CPU, но с их большей производительностью. То есть, для таких нужд в первую очередь мы бы порекомендовали одноядерные CPU AMD Opteron.

Вторую группу образует программное обеспечение, позволяющее легко организовать параллельную обработку данных. Это, например, финальный 3D рендеринг, нелинейный видеомонтаж и пост-обработка, и, опять таки, некоторые вычислительные задачи. При работе такого рода более предпочтительным является использование платформ, снабжённых двухъядерными модификациями процессоров AMD Opteron, где они смогут показать более высокий уровень производительности.

Отдельно следует упомянуть и задачи, связанные с работой в профессиональных OpenGL приложениях в окнах проекций. Как мы могли убедиться воочию, большинство таких программных продуктов не задействуют многопоточность вообще, поэтому для этих приложений идеальным вариантом с точки зрения соотношения цена-производительность оказалось бы применение графической станции с одним одноядерным процессором с высокой тактовой частотой. Однако при этом следует иметь в виду, что работа в OpenGL обычно связана и с какими-то другими задачами, например с финальным рендерингом. Поэтому, в этом случае выбор идеальной платформы следует производить всё же "по совокупности".

Что же касается процессоров Xeon, то про них мы не можем сказать ничего утешительного. Процессоры Intel для рабочих станций на сегодня не могут конкурировать на равных с AMD Opteron. Конечно, существуют такие задачи, где эти процессоры могут блеснуть высоким быстродействием, но все они носят частный характер. Не может Intel похвастать и более качественными платформами, имеющими более богатые возможности. Современные материнские платы для процессоров AMD Opteron имеют волне современные спецификации и отнюдь не отличаются низким качеством. Более того, платформы для AMD Opteron, использующие чипсеты NVIDIA nForce Professional, могут быть полезны для графических станций благодаря поддержке технологии SLI, аналогов которой на платах для Intel Xeon не предлагается.

Кроме того, Intel Xeon имеют и просто ряд существенных недостатков. В частности, современные платформы для этих процессоров разделяют общую системную шину между всеми ядрами в системе, что приводит к снижению производительности подсистемы памяти. Второй немаловажный недостаток процессоров для рабочих станций от Intel – их крайне высокое тепловыделение и энергопотребление. А это зачастую выливается не только в необходимость использования более дорогих и мощных систем охлаждения и блоков питания, но и в более высокий расход электроэнергии.

Новые двухъядерные процессоры Intel Xeon, основанные на ядре Paxville эти проблемы не только не устраняют, но и усугубляют. К тому же, из-за того, что их энергопотребление выше энергопотребления обычных одноядерных Intel Xeon, они не совместимы с более старыми материнскими платами.

Что же касается производительности двухъядерных Intel Xeon, то она отнюдь не радужна. Эти процессоры показывают себя с положительной стороны только лишь в хорошо параллелизуемых задачах, которые не критичны к пропускной способности системной шины. Как показали наши испытания, приложений, удовлетворяющих этим условиям, очень немного. Так что пока что двуядерные Intel Xeon выполняют скорее "представительские" функции, не давая признать победу двухъядерных AMD Opteron на безальтернативной основе, за отсутствием конкурирующих решений.

Кроме того, хочется кинуть камень и в огород разработчиков профессионального программного обеспечения. Как показывает практика, всё оно неплохо оптимизировано под возможность исполнения двух вычислительных потоков одновременно. Много программ, которые могут эффективно использовать и четыре логических процессора. Однако когда речь заходит о восьми логических CPU, не пасуют лишь отдельные программные пакеты. Это и понятно. Раньше системы с восемью процессорами были недоступны в качестве рабочих станций. Но сегодня реалии изменились. Два двухъядерных Intel Xeon с поддержкой технологии Hyper-Threading как раз дают в общей сложности возможность исполнения восьми потоков. И зачастую двухъядерные Xeon не могут показать свои возможности в полной мере именно из-за разработчиков программного обеспечения.

Хочется надеяться, что в будущем эта ситуация изменится. Потому что вслед за протестированными сегодня двухъядерными процессорами Intel Xeon (Paxville) выйдут более скоростные CPU с аналогичной архитектурой. И эти будущие двухъядерные процессоры будут лишены многих недостатков существующих Intel Xeon, что сделает их применение в рабочих станциях вполне осмысленным. Такие процессоры появятся уже в первой половине следующего года и известны сегодня под кодовым именем Dempsey. Они будут основываться на 65 нм ядрах, имея при этом меньшее энергопотребление и тепловыделение с одной стороны, и более высокие тактовые частоты (до 3.8 ГГц) – с другой. Кроме того, такие процессоры получат более скоростную фронтальную шину и чипсеты нового поколения, выделяющие собственную шину на каждый из CPU.

Таким образом, несмотря на сегодняшнее фиаско, будущее процессоров Intel для рабочих станций выглядит не так уж и мрачно.

Благодарим компанию ASBIS за предоставленные процессоры Intel Xeon 3.6ГГц.